銀色の光沢

黒いはずの竹炭が、銀色に輝いて見えませんか?実はこの銀色の輝きこそが高温で焼かれた竹炭の証、叩くとキンキンと金属のような音がする最高級の竹炭なのです。

【国産】竹炭の製造とこだわり

無農薬で育てた、四国産の孟宗竹

竹虎の竹炭は高知県は元より四国産の孟宗竹(もうそうだけ)を原料に昔ながらの土窯を改良した竹炭専用窯で熟練の竹炭職人が焼き上げています。原料に使用する良質の国産孟宗竹は、筍から親竹に成長し伐採にいたるまで、一切の薬剤、農薬、化学肥料等を使用していません。安心安全な竹炭を皆様にお届けするためにも、国産・日本製、そして無農薬の竹にこだわります。

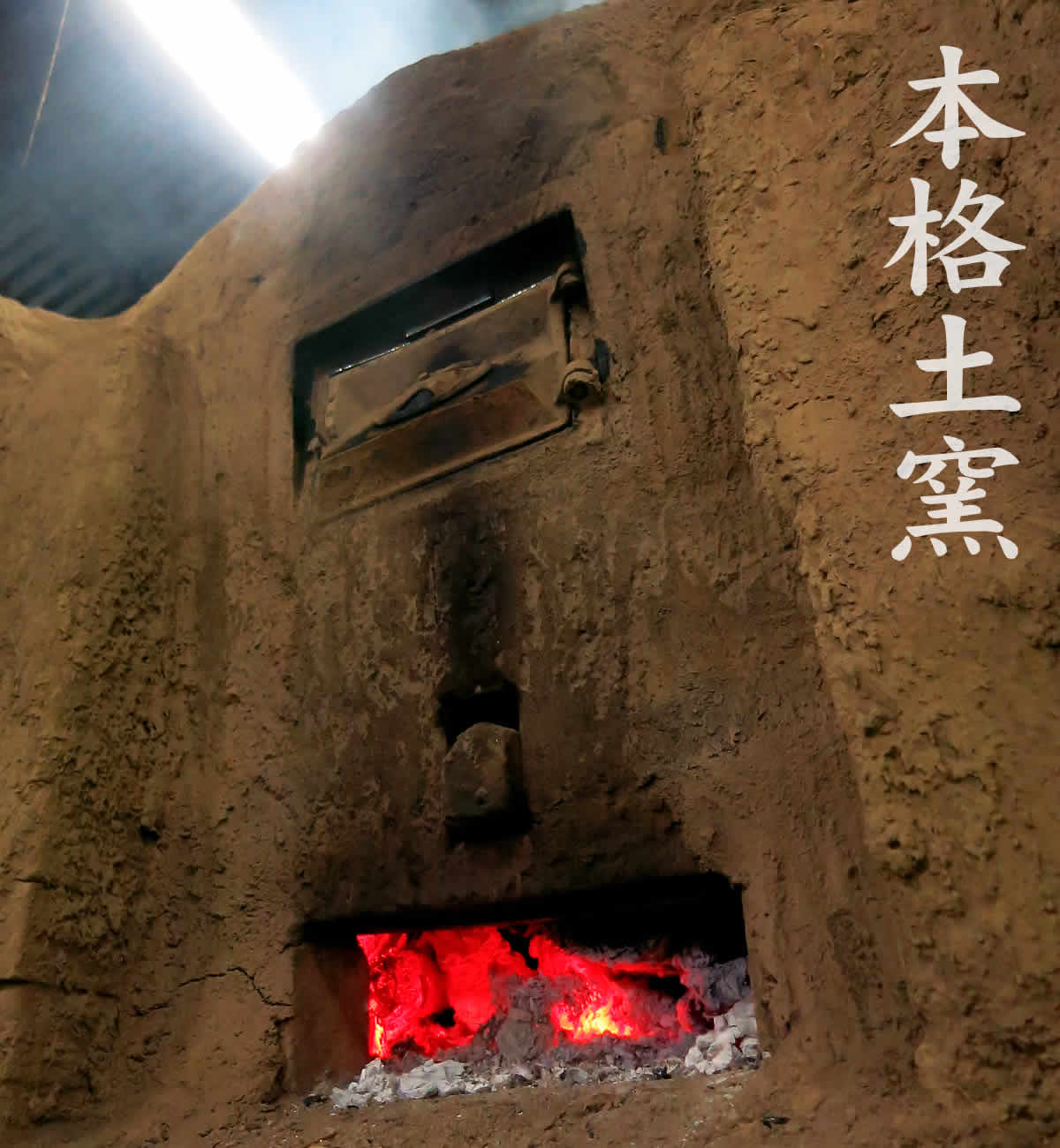

なぜ「土窯」なのか

一言で竹炭といってもその品質は、原料の竹の性質(竹の品種と産地)、熱加工の過程(炭化方法と窯型式)、熱加工した最高温度(炭化の温度範囲)により、かなりの違いがあります。中でも窯の型式は竹炭の質を決定づける最重要な要因の一つです。窯は、土窯の他にも乾留炉、流動炉、キルン窯、耐火レンガ窯、移動式炭化炉などの種類があります。そして、土窯と言っても焼き方などにより白炭窯、黒炭窯があったり、鉄窯にしても工業用の炭化炉からステンレス製のもの、ドラム缶などを利用した簡易窯まで実に多種多様です。

最高品質の竹炭は土窯でしか焼かれない。

しかし、色々な炭窯を見て回り、沢山の炭焼き職人の方とお話をさせて頂く中で最高品質の竹炭は、やはり土窯でしか焼かれないという結論に達しました。経験の浅い人でも、比較的安定した品質の炭を焼くことができる鉄製窯などに比べ、高度の熟練技術と経験を要求れさる土窯づくりの竹炭。温度センサーなど現代の科学も取り入れながらの窯との対話ですが、最後は職人の技。窯を訪れるたび古人から受け継がれた知恵の深さ、随所に見られる職人技にただ驚くばかりです。

窯入れ(窯立て)

竹材料は、炭化度のバラツキを無くすため、割りそろえて約3ヶ月の間自然乾燥させ竹材含水率を調整させます。窯入れ作業は、窯の奥から1束づつ丁寧に詰めていきます。窯だてとも言うと聞いてなるほどと納得しました。何気ない、こういった工程一つ取ってみても経験に裏付けされた、上質の炭を焼き上げる為の竹炭職人の技が隠されています。

燻製熱処理

竹は表皮と内皮の比重の違いや、上下方向での含水率の違いがあり、これを均一にしておかないと炭にするプロセスで、ねじれや割れが発生します。燻煙熱処理は竹炭を焼く前に原料となる竹材をできるだけ均質なものにする為の非常に大事な工程です。200℃近い温度にした窯内で、理想的な炭材と言われる15%前後の含水率にするのは、まさに職人技。この作業は竹材の状態により3~5日に及びます。燻煙熱処理後の火入れは、最後の精錬(ねらし)と並んで一番大事な工程です。炭材により、窯の状態により、季節、天候により、微妙な調整が要求され、24時間体制で窯に泊まりこんでの作業となります。

摂氏800~900℃

竹炭は土窯で焼かれる温度によって、その性質が大きく変わります。調湿用の場合は多くが低温で焼かれますが、食用竹炭の場合、800度以上の高温で焼かれたものでなければなりません。低温で焼いたものは、すっきり感やミネラル補給といった竹炭ならではの効果が期待できないのです。

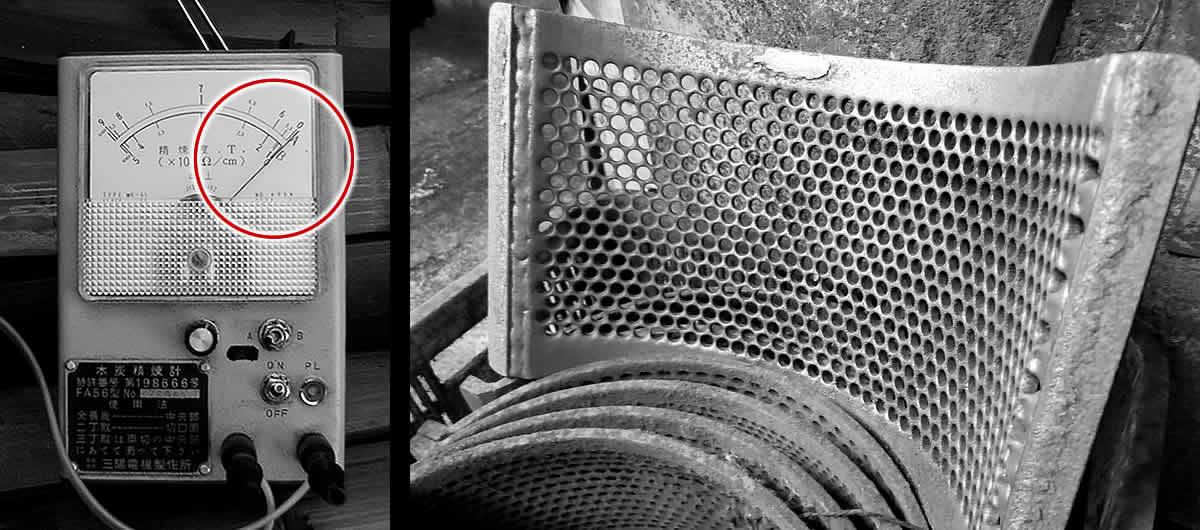

精練(ねらし)

窯入れから時間をかけて焼かれる竹炭ですが、最重要な精錬(ねらし)のタイミングはやはり長年のカンが頼り。精錬はいかにガスを上手くぬいて大量の空気を窯内に入れるかにかかっているそうです。1000℃近い温度に上がった窯で約4時間、竹炭の品質がここで決まる職人技の見せ所です。

最高数値の精錬度

急激に炭化させると軽く、柔らかな炭になりますが、窯の中の水蒸気が急激な炭化を抑えます。反射熱、金属イオンの面からも、やはり土窯が群を抜いています。土窯で焼かれた竹炭の品質証明とも言える精錬度を測定すると当然ですが、最高の数値!土窯と精錬度、この2つがワンランク上の国産(日本製)の竹炭です。

竹炭粒

色々なサイズの竹炭粒は穴の大きさの違う選別機を通して選り分けられます。

無尽蔵の竹資源

孟宗竹の歴史は以外に浅く、江戸時代中頃だったと思いますが中国から伝わりました。初めて移植されたのが鹿児島とも京都とも言われますが、その太さ、長さから様々な有効利用(特に食用)に大変珍重され、又孟宗竹のたくましい生命力から瞬く間に日本全国に広まり、あたかも在来種であるがごときになっています。竹は、”タケノコから10日で竹になる”と言われますが、何と!親竹と同じ大きさになるのに、わずか3ヶ月しかかかりません。その凄まじい成長スピードと、毎年生えてくるサイクルの早さは他の木材などと比べ類を見ない唯一の持続的天然資源です。環境問題が言われて久しい今日、この孟宗竹を原料とする竹炭は、エコロジカルな観点からも注目も集めています。竹材料は、炭化度のバラツキを無くすため、割りそろえて約3ヶ月の間自然乾燥させ竹材含水率を調整させます。

竹炭のご使用前に

お使いの前には、必ずよく水洗いをして竹炭の粉や汚れを落としてください。洗剤を使わずに水のみで洗ってください。また、竹炭の鋭利な部分でケガをしたり、手に竹炭が黒くついて取れにくくなったりする場合もありますので、手袋をしての水洗いをオススメします。洗面台などで水洗いをされると竹炭の汚れが黒くつきますが、スポンジで軽くこすると簡単にとれます。

サイズ

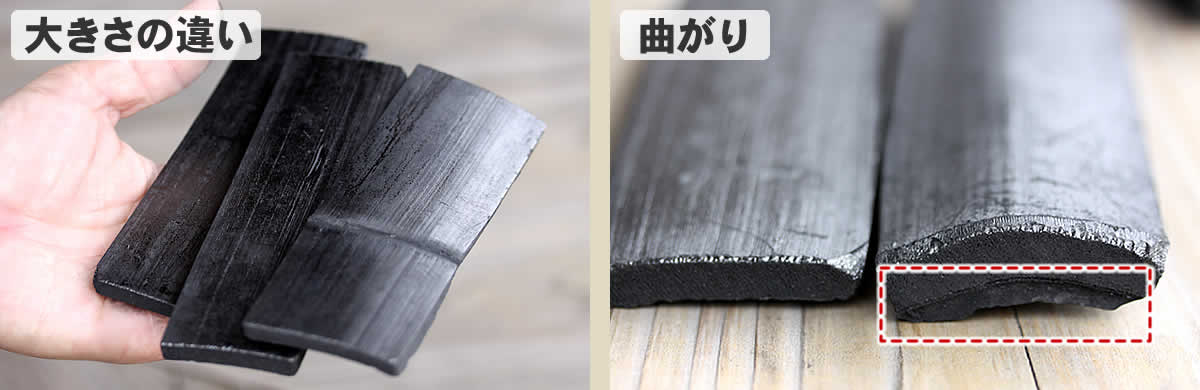

天然素材を手作りしておりますので、形や色目、大きさが写真と若干違う場合があります。

※ご注意ください

自然の竹を縦割して焼き上げているため、竹により節があったり厚みが違ったり様々です。また、高温で焼き上げて竹炭にする過程でねじれや曲がりが出来る場合もあります。

虎竹命名竹筆(大)

¥45,000(税抜)

虎竹命名竹筆(大)

¥45,000(税抜)

虎竹花籠 手付き四海波(豆々)

¥1,400(税抜)

虎竹花籠 手付き四海波(豆々)

¥1,400(税抜)

国産皮付き<極上>丸竹串(18cm)

国産皮付き<極上>丸竹串(18cm) わら鍋敷き(小)

¥1,600(税抜)

わら鍋敷き(小)

¥1,600(税抜)

昔ながらの土窯づくり

昔ながらの土窯づくり 通気性とクッション性抜群の

通気性とクッション性抜群の 合成界面活性剤は不使用無香料で

合成界面活性剤は不使用無香料で 【訳ありアウトレットSALE】

【訳ありアウトレットSALE】 創業明治27年日本の竹専門メーカー竹虎

創業明治27年日本の竹専門メーカー竹虎 【しっかりプラン】不織布入り床下用竹炭

【しっかりプラン】不織布入り床下用竹炭 【国産】青竹踏み

【国産】青竹踏み 【国産】檜中華蒸籠(せいろ)30㎝身蓋二段セット

【国産】檜中華蒸籠(せいろ)30㎝身蓋二段セット 杉蒸篭(せいろ)18cm2段ガスコンロ・IH対応鍋つきセット

杉蒸篭(せいろ)18cm2段ガスコンロ・IH対応鍋つきセット

竹炭の洗い水 1リットル

竹炭の洗い水 1リットル 虎竹の里 竹炭石鹸(100g)3個セット

虎竹の里 竹炭石鹸(100g)3個セット 竹製大根おろし(鬼おろし)と鬼おろし竹皿のセット

竹製大根おろし(鬼おろし)と鬼おろし竹皿のセット 国産四ツ目竹ざる 60cm

国産四ツ目竹ざる 60cm 青竹ざる(小)28cm

青竹ざる(小)28cm 竹炭サプリメント

竹炭サプリメント 調湿竹炭パック(大)

調湿竹炭パック(大)

ワンジャリ 快眠の消臭竹炭枕

ワンジャリ 快眠の消臭竹炭枕 竹炭クッション

竹炭クッション

お達者クラブの竹炭(バラ)5kg

お達者クラブの竹炭(バラ)5kg 虎竹の里 竹炭シャンプー・竹炭リンスセット

虎竹の里 竹炭シャンプー・竹炭リンスセット 安心の竹酢液(ちくさくえき)1L

安心の竹酢液(ちくさくえき)1L 竹首枕

竹首枕 虎竹革手提げ籠バッグ

虎竹革手提げ籠バッグ 虎竹花籠 手付まりも

虎竹花籠 手付まりも 虎竹スクエア茶碗籠

虎竹スクエア茶碗籠 虎竹スクエアバスケット(書類籠)

虎竹スクエアバスケット(書類籠) 虎竹ランチボックス(大)

虎竹ランチボックス(大) 白竹三段ピクニックバスケット

白竹三段ピクニックバスケット 竹曲がり孫の手

竹曲がり孫の手 虎竹縁台 大 150cm

虎竹縁台 大 150cm 黒竹玄関すのこ 90cm

黒竹玄関すのこ 90cm 虎竹名刺入れ(名入れ/刻印)

虎竹名刺入れ(名入れ/刻印) 竹炭ベッドパッド(マット)シングル

竹炭ベッドパッド(マット)シングル 虎竹角漆箸

虎竹角漆箸 米とぎざる3~5合用

米とぎざる3~5合用 竹炭珈琲

竹炭珈琲