虎竹玉袖垣の秘密?そう言われても、そもそも袖垣なるものが何なのかご存じない方も多い。知らない物の秘密には関心も沸くはずもないのでご説明させて頂くが、かつて袖垣は普通に玄関脇などに設えられていた目隠し用の竹垣の事だ。竹虎では袖垣を沢山製造していた最盛期には10トントラックが二台あって、それぞれに満載して京阪神に走っていた事もあるので、当時はかなりの量が流通していたと思う。

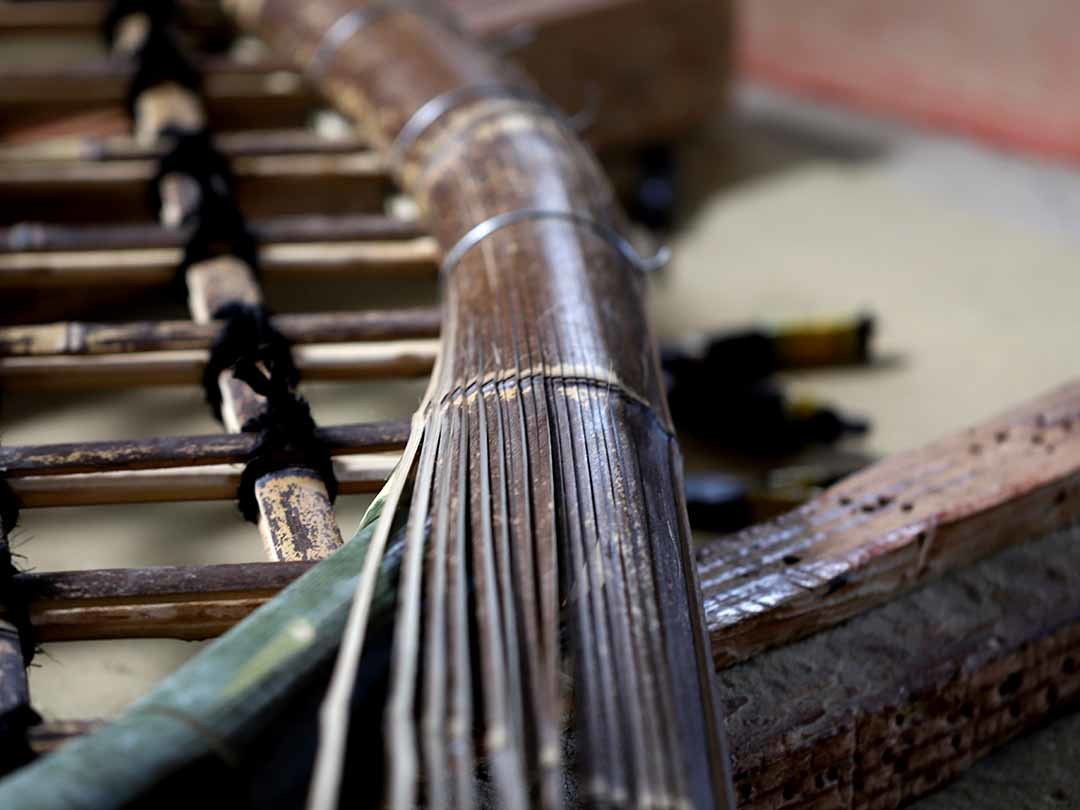

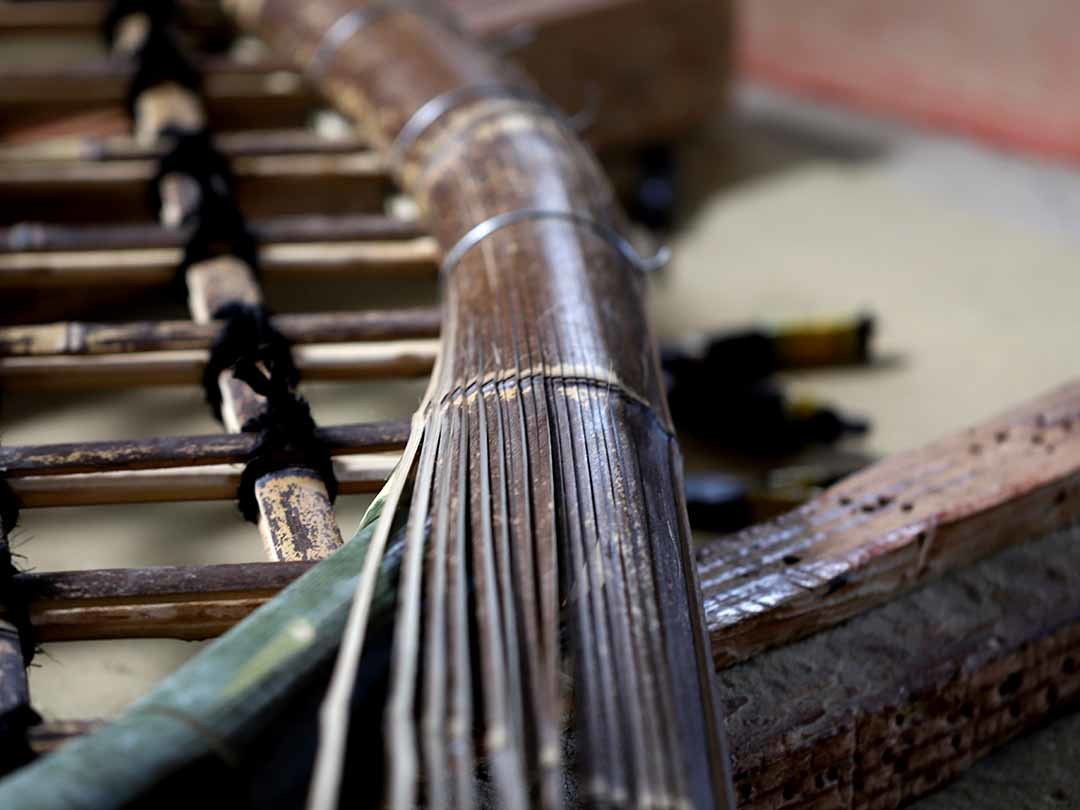

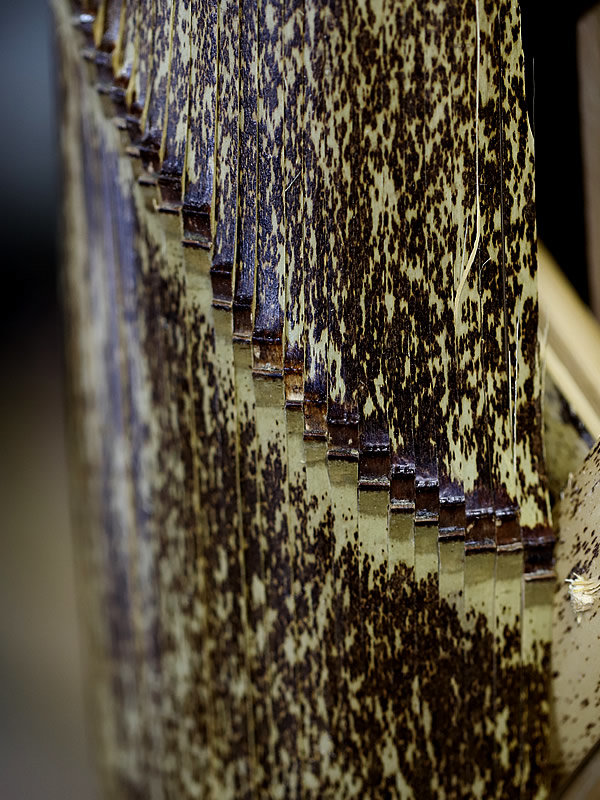

そんな袖垣だが、ご覧になられた方が一番勘違いされる個所が柱部分だ。袖垣の柱は、一本の竹で作られていると思われがちなのだが、実は芯にした孟宗竹を細く割った虎竹で巻きつけて製作されている。。

庭で雨風を受けて使用する袖垣だから、丸竹をそのまま使用すると竹材が割れてしまう。そこで、耐久性と見た目の美しさを考えて、手間と時間をかけた竹製品のひとつなのだ。一本の竹を割り伸ばしたヒシギが使われていたり、何でもないように見えて複数の内職さんや職人の手を経て完成している。今度、どこかで見る機会があれば是非近づいて観察していただきたいです(笑)。

先日工場で製作していた虎竹のL字垣、できあがって取り付けの日を待っていた。実は、このお客様のお宅には何度かお伺いさせて頂いており、今回の虎竹垣は前回のものが古くなったのでやり替えなのだ。

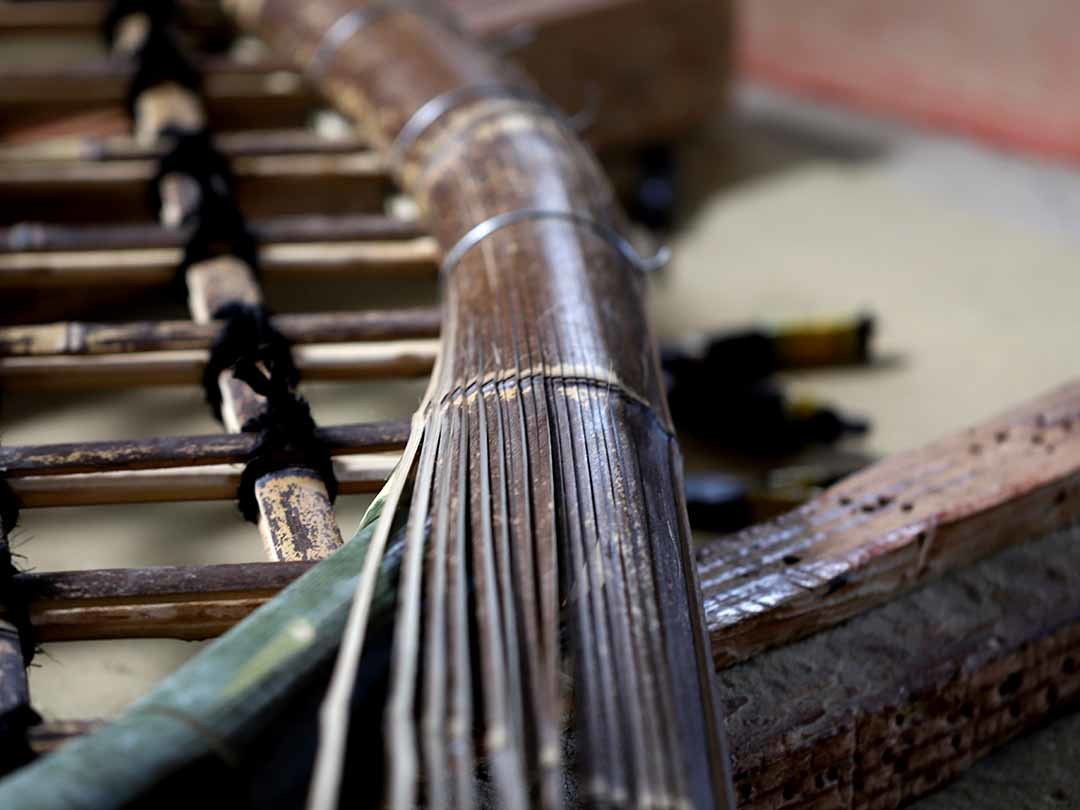

もう、相当古くなり並べた竹は崩れてしまい、格子を縛っていたシュロ縄も朽ちている。自然の竹は、年数が経つに従ってこうして色が褪せ、段々と傷みも出てくるけれど、この変化を楽しめるのがプラスチックなどの人口竹垣との違いだ。

L字型に組んだ新しい虎竹垣が取り付けられて見違えて迎春準備は整った。同じ時期に取り付けさせてもらったと言う、庇の下の竹垣は、まだまだ壊れてもなくお使いいただけているので雨が当たる場所と、そうでない場所ではやはり耐久性がまったく異なるのである。

ちょうど竹垣の前に、田舎でも珍しい手押しポンプがある。柱の部分を巻いていた竹も随分古くなり割れも入っているので虎竹で新しくやり替える。

新調した虎竹垣とお揃いで、いい感じだ。

新しくしたばかりの虎竹垣は、何やらよそ行きに着飾った感じだ。さて、これから、ゆっくり時間をかけてここの場所に馴染んでゆく。

細い虎竹をズラリと並べているので、少し分かりづらいけれど虎竹玉袖垣りが、いよいよ仕上げの段階になっている。今年も師走となり残すところ少しとなってきたが、この時期になるとお正月を綺麗な玄関で迎えられたいというお客様から、袖垣や竹垣の滑り込みのようなご注文が何件か入ってくる。

袖垣など大型の竹製品は特殊でもあり、需要も段々と減少してきたので今ではあまり製作している所もなくなった。そのせいだろうか? 珍しさからかも知れないが、竹虎YouTube動画「日本唯一の虎竹を使った玉袖垣の作り方」は、今日現在で再生回数が325万回にもなっている。

出来あがりを見るだけでは知る事のできない、手の込んだ袖垣の製作工程が良くお分かりいただけると思う。ご関心のある方は是非ご覧下さい。

沢山の方が「知らなかった」と驚かれるのが、袖垣の柱部分。一本の竹を使って作られているように思われているが、実は芯に入れた孟宗竹に細く割った虎竹を巻きつけて仕上げている。

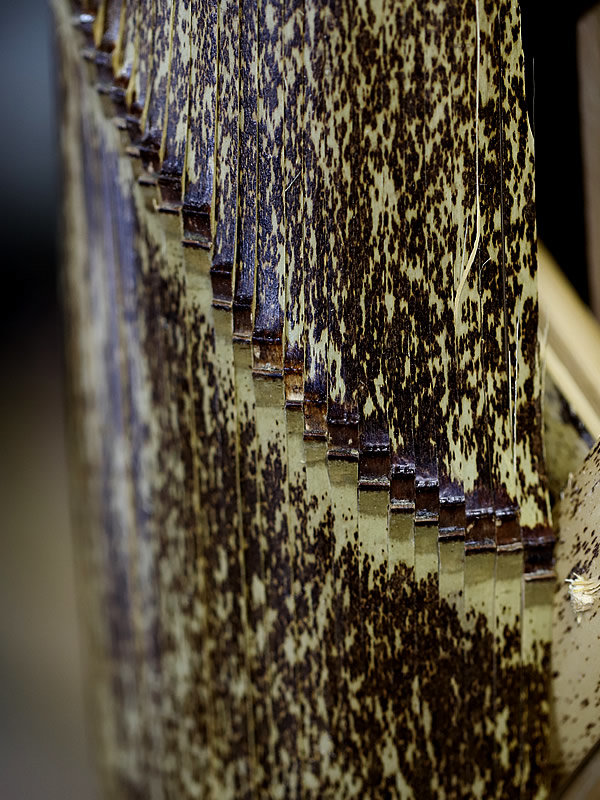

そこで、このように竹節を少しづつズラした模様を付ける事もできるのだ。柱に巻き付ける竹を巻竹と呼んでいる。袖垣の種類によって割り幅が異なるのだけれど、細く均等に割っていくのは長くなるほど技術が必要で、この巻竹作りばかりしてくれている内職さんは今でも健在だ。

巻竹に似た竹のあしらいで、竹ヒシギというものがある。ただ、巻竹が竹を刃物で割るのに対して、ヒシギは専用の金槌のような道具で叩き割る形で丸い竹を平にしていく。

ヒシギと言えば、前にもお話しした事があるけれど、大阪万博記念公園にある国立民族学博物館での仕事を思い出す。館内に復元する屋根材に使用されるため、特別に長い虎竹ヒシギを作った事がある。自分などはヒシギと言えば、袖垣に使うと思いがちなのだが、実は昔から壁材などとしても使われてきた建材のひとつなのだ。

以前、全く知らない住宅街を歩いていると立派な建仁寺垣を設えたお宅が見えた。本能的(笑)にそちらに曲がって行って、近くに立ち止まり感心しながら眺めていて、ふと後ろを振り返ると驚いた。なんと、そこのお家の庭には竹虎の自在垣足付が置かれているではないか!雨ざらしで使用されているので、かなり古びていて虎竹も真っ白くなるほどだけれど、まだまだ立派に自立して、芝生の横のコンクリート通路に立っている。このような所でご愛用いただいているのか...胸が熱くなったものだ。

虎竹自在垣足付きは、柔軟に伸ばしたり縮めたりして必要な長さに調整できるため、設置場所にピッタリと合わせる事ができるのが利点だ。普通の自在垣は、使いたい長さに設定した後は固定せねばならないけれど、この自在垣には足が付いているから、伸ばしして、そのまま自立する。庭先や通路、屋上、ベランダなどで間仕切りとして使用するだけでなく、竹自体が庭のアクセントとなる。可動式なので、どんな製品なのかが良くお分かりいただけるかと思い、YouTube動画にしました。

暑い中、虎竹光悦寺垣の製造が始まった。この竹垣には幅3尺(約90センチ)から7尺(約210センチ)幅まで定番で用意してあるのだが、7尺や別誂えの8尺くらいになると、かなりの大きさで設置する場所も限られる。

光悦垣や袖垣などをご覧いただく場合、多くの方が一本の竹で柱部分を作っていると思われてるようだ。しかし、よく注意してもらうと孟宗竹の芯に、細く割った虎竹を巻き付けて製作している事がお分かりいただけると思う。だから竹節部分をずらして模様を作る事もできる、こうご説明すると見る目が全く違ってくると皆様に言って頂ける。

芯に巻いていく竹を「巻き竹」と呼ぶが、長い柱用の巻き竹は均一に細く割るのが難しく専門の内職さんがいた。二台の10tトラックを満載にして、竹製品や竹材を関西まで運んでいた頃には、このような光悦寺垣や袖垣に関わる職人は、内職さんも入れると40~50人いたのではないだろうか。袖垣を飾る竹枝を集めてくれる方々もいたし、竹格子を縛る四万十川流域のカズラを採取して来る職人もいた。

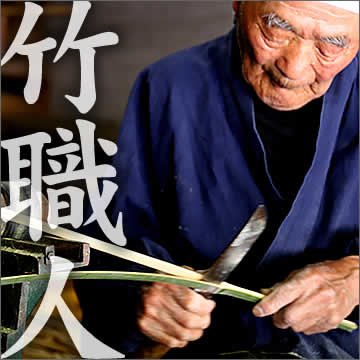

現在では、ほとんどの工程を一人の職人が最後まで仕上げていく袖垣作り、それでもやはり出来あがりは威風堂々としていて、昔と何ら変わらない。

虎竹を使った袖垣作りは祖父の代から続く伝統の仕事のひとつだ。袖垣と言っても今ではピンと来る方などそうそういないのではないだろうか。かつての日本建築の住宅なら玄関脇に目隠しのように袖垣が設らえられていたし、少し大きなお宅になると縁側の付いた庭への通用門のように杉皮の門が立てられ、枝折戸だったり焼き板木戸だったりで出入りしていたものだ。それは、一体どんな豪邸ですか?と笑われそうだ。もちろん、何処でもあったと言うつもりは無いけれど、本当に普通のお住まいでも結構そのようなご自宅はあった。

それが証拠に自分が入社した頃でさえ、竹虎にあった2台の10トントラックは袖垣を満載にして京阪神のお得意様まで走っていた。大量生産されていた竹製品は、どこも同じだったけれど袖垣も完全分業制となっていて竹林で伐採する山の職人は当然だが、孟宗竹の枠組を作る職人、巻竹細工の職人、仕上げの職人と、それぞれパートが決まってした。袖垣は、孟宗竹で組んだ枠を細かく割った虎竹で巻いて仕上げる、その巻竹を割ったり、飾りに使うヒシギを叩いたり、黒竹の穂を集めて揃える職人は内職さんが20人いて、一年通してフル稼働していた。そうそう、格子部分を留める四万十川流域で集めてくるカズラも専門の方がいた。

住宅事情の変化、輸入品やプラスチック製品の増大で急激に製造量が減った袖垣は、今や孟宗竹の伐採から仕上げまでこなせる職人でないと作れなくなった。数十人もの職人が関わって10トン車に高く積み上げていたなど夢のようだ。だから、今でもずっと大きな倉庫に残り続けている在庫を見る度に、ずっとお荷物のように感じていた。少し下向きな気持ちになりがちなのが正直なところだった。けれど、YouTube動画に作り方をアップしてから、もうすぐ3年という所で何と再生回数300万回だから驚いてしまう。未来を感じられなかった虎竹袖垣に微かに光が見えるような気持ちになるから、ご覧いただく全ての皆様に心からお礼を申し上げます。