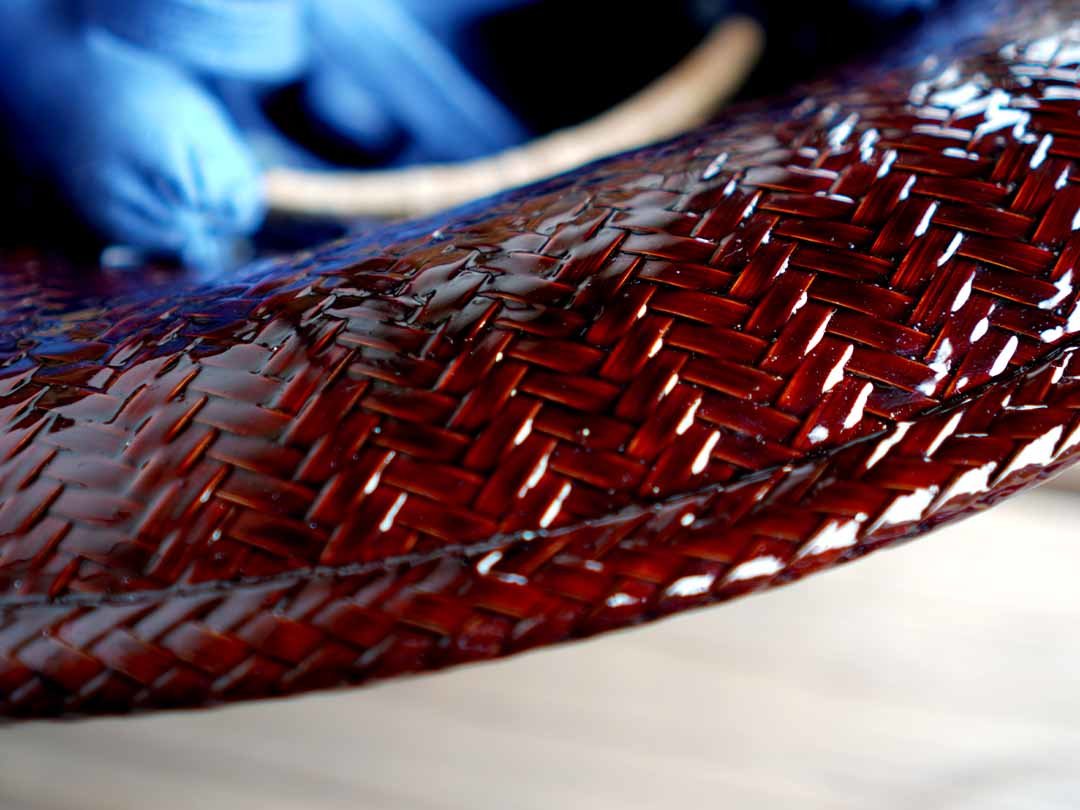

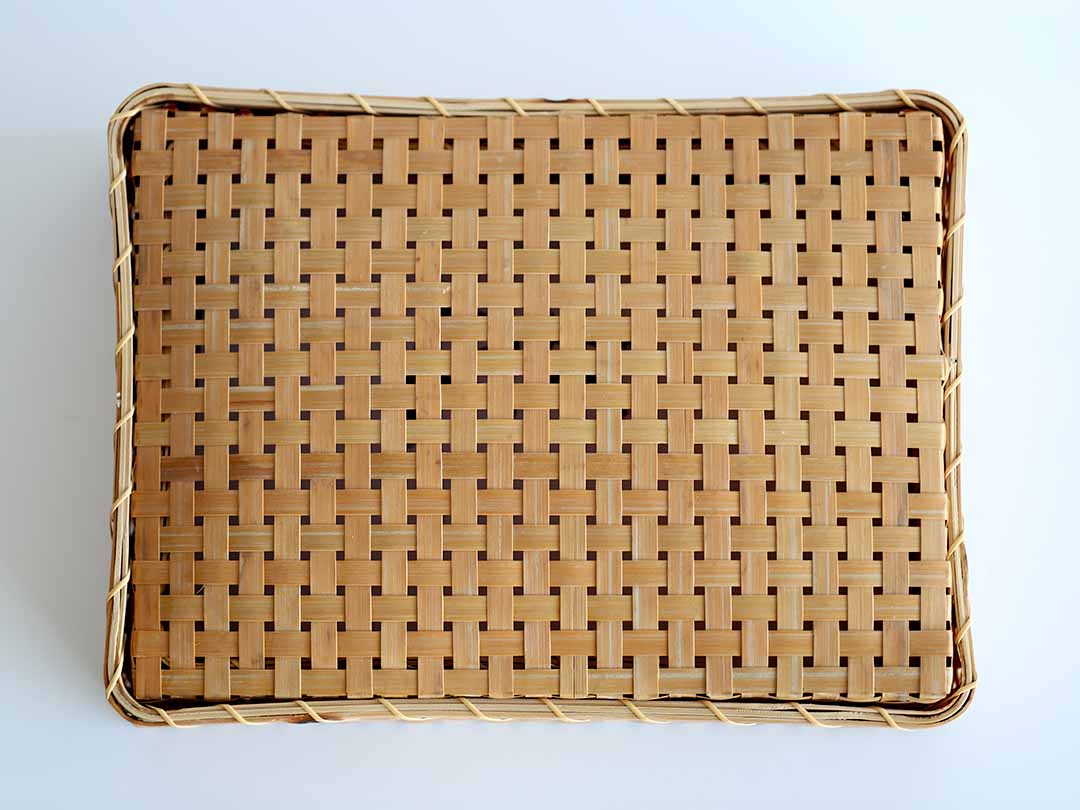

竹というのは本当に奥深い素材で、知れば知るほど魅力に引き込まれます。そんな竹の中でも、特にボクが「時間職人」なんて呼んでいる、特別な竹のお話をさせていただきます。それは「煤竹(すすだけ)」と呼ばれる、まさに時間が磨き上げた竹の宝石です。この網代編みのハンドバッグも煤竹であまれています、色の濃淡にも秘密があるので、そのお話はまた後で(笑)。

日本には竹が600種類以上あると言われていますが、そんな竹の中で煤竹とは一体どんな竹でしょうか?普通は、ピンとこない方ばかりだと思いますが、この30年ブログ「竹虎四代目がゆく!」をご購読の皆様でしたら、ご存じの方もいらっしゃるかも知れません。煤竹は、孟宗竹とか真竹とかの品種ではなくて、昔ながらの茅葺き屋根の古民家で、100年、150年、長いものだと200年もの間、囲炉裏(いろり)の煙でじっくりと燻されて自然に出来た竹のことなのです。

昔の家では、毎日のご飯を炊いたり、暖をとったりするのに、囲炉裏で火を焚いていました。ガスや電気じゃなくて本物の炎です、今でも風流な料理屋さんに行くと囲炉裏の煙が店内に漂い、見た目にも香りにも懐かしく心地よい気持ちになることがあります。その煙が、家の中、特に天井裏や屋根を支える骨組みに使われていた竹を、ゆっくりゆっくりと燻していくのです。

葺き屋根の家がなくなり、囲炉裏のある生活も遠い過去のものとなってしまった現代、ほとんど見られなくなった、日本の暮らしが生み出した竹。だからこの煤竹は、ただ古い竹というだけじゃなくて、失われつつある日本の原風景や暮らしの記憶が染み込んだ、本当に貴重な存在だと思っています。

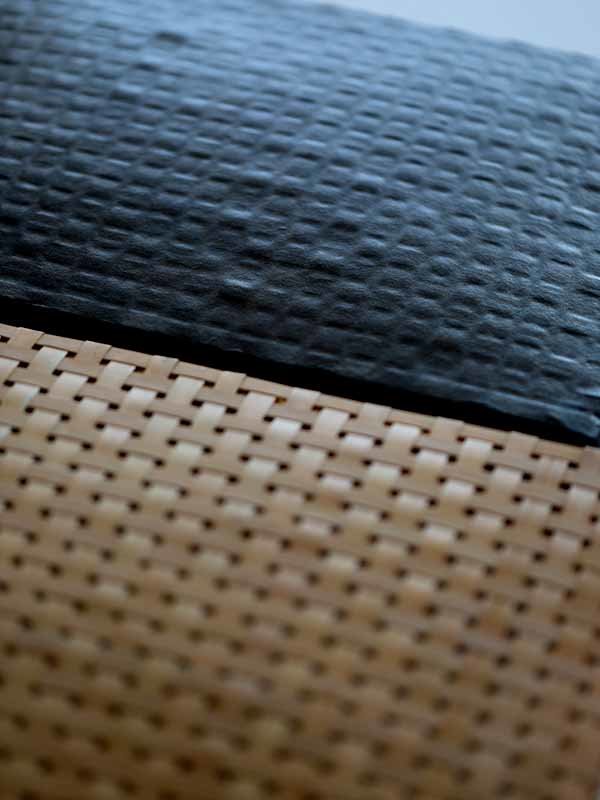

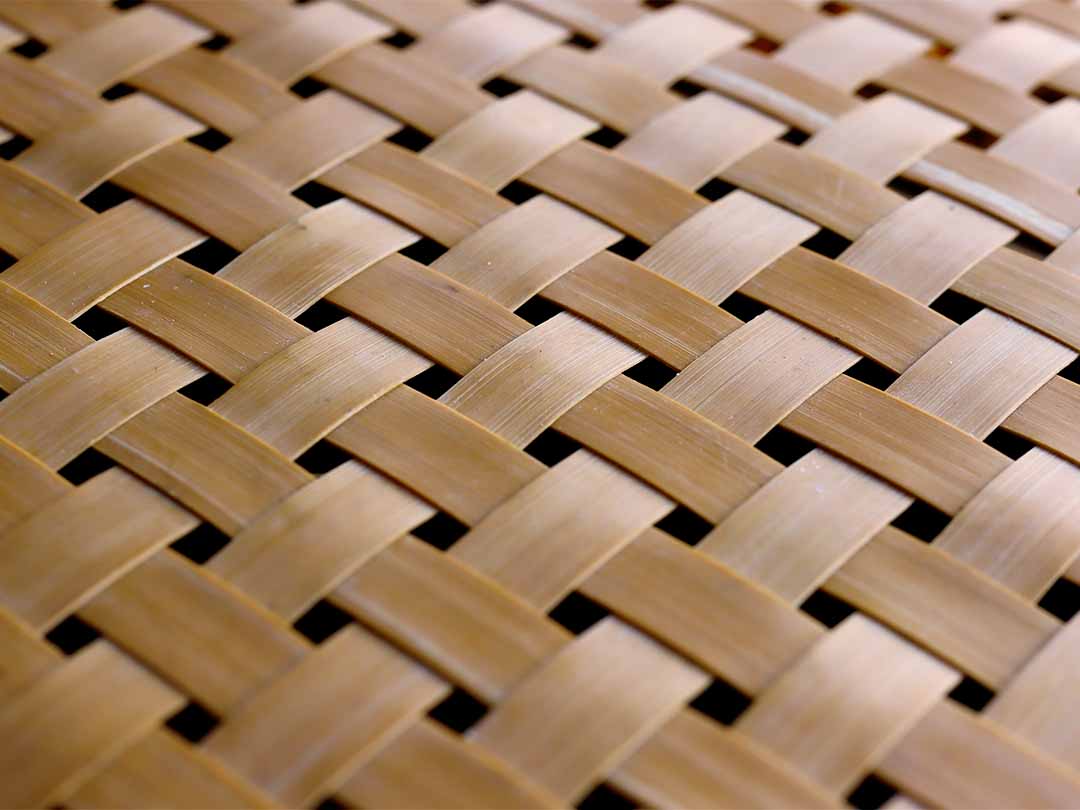

煤竹の一番の魅力は、何と言ってもその色合いと艶です。囲炉裏の煙に長年燻されることで、竹は自然に深い飴色や、こげ茶色、時には赤黒いような独特の色合いに変化します。これは塗装や着色では絶対に出せません、いくら熟練の職人と言っても、さすがに悠久の時には勝てないのです。

そして、煤竹をよくご覧いただくと、濃い部分と薄い部分があることに気づかれると思います。これは、昔、竹を梁(はり)などに固定するために縄で縛っていた跡なのです。縄が巻かれていた部分は煙が直接当たらなかったので、元の竹の色に近い色が残っている。これがまた、一本一本違う模様、いわゆる「景色」となって、煤竹の表情を豊かにしています。最初にご紹介している煤竹バッグの色合いが異なっているのも、このためです。

古民家から譲り受けた煤竹は、最初は煤で真っ黒だったりしますが、それを丁寧に洗い、時には少し火で炙って油分をにじみ出させ、磨き上げることで、しっとりとした奥深い艶が生まれます。まるで竹自身が内側から輝いているような、そんな美しさです。虎竹が一本一本、模様が違っているように、煤竹もまた長い年月での燻され方で同じものはひとつとありません。

これだけ魅力的な煤竹ですが、今は本当に手に入れるのが難しくなっています。さっきもお話ししたように、煤竹が生まれる環境、つまり囲炉裏のある茅葺きの古民家が、日本から姿を消してしまったからです。新しく煤竹が作られることは、もうほとんどないと言ってもいいでしょう。

古い民家が解体されると聞けば、遠くまでトラックを走らせて、譲っていただいた事もありましたが、近年それもなくなりました。でも、そうやって苦労して手に入れた煤竹が、すべて使えるわけではありません。何しろ100年以上も前の竹です、乾燥しすぎていたり、虫食いの穴があったりして、細工物には向かないものも少なくありません。

使える部分を慎重に見極めて、丁寧に手入れをする。そういう手間ひまもかかるから、煤竹は竹材の中でも特に高価なものとして扱われています。京都の老舗竹屋さんで見せてもらった立派な煤竹が、一本100万円もすると聞いて驚いたこともありました。希少なだけでなく、その背景にある物語や、扱う難しさも含めて、煤竹は特別な価値を持っています。

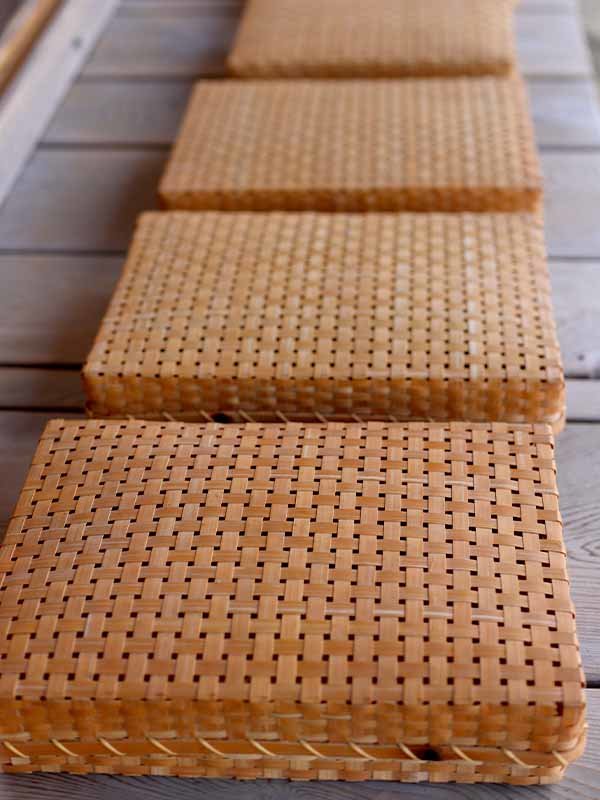

さて、このように時間と人の営みが作り上げた煤竹は、その希少性と美しさから、昔から特別な工芸品の素材として珍重されてきました。特に茶道の世界では、茶杓(ちゃしゃく)や花入、結界(けっかい)といった茶道具に煤竹が使われると、その場の雰囲気がグッと引き締まり、深い趣きが生まれる気がします。

もちろん、茶道具だけではありません。熟練の職人の手にかかれば、煤竹は繊細な編み込みの竹籠になったり、特別なお箸になったりもします。ボクも日常的に使っているペーパーナイフ、ペーパーウェイト、耳かき、ペン皿などは煤竹で作られた物を愛用しています。100年人の暮らしに寄り添った煤竹の良さを最大限に引き出し、美しい竹細工へと昇華させて次の100年への命を授ける。煤竹の作品には、自然が作り出した美しさだけでなく、それを活かす職人の技と思いが込められているようで気に入っています。

今日はずっと煤竹の魅力についてお話ししてきましたが、実は、この貴重な煤竹を使って作られた竹製品を、特別にご紹介する機会を設けました。竹虎のYouTubeチャンネルで、店内で目にとまったいくつかの煤竹製品をピックアップして、特別価格で販売させていただく動画を公開しています。どれも長い年月を経てきた煤竹ならではの風格がある、特別な品々、中には長く竹虎の店舗で展示していたものや、一点限りのものもあります。

煤竹製品は、写真だけではなかなかその深い色合いや質感が伝わりにくいものです。なので少しでも、その魅力を動画とボクの言葉で直接お伝えできればと思いました。お時間ある方は、是非「時間職人」が生み出した煤竹の世界に触れてみてください。今回のYouTube動画が、一つ一つに物語が宿っているかのような煤竹と皆様との出会いになれば嬉しいです。