竹細工の職人さんや内職さんの工房を訪ねると、いつもいつも心温まるおもてなしを受けます。コーヒーが大好きなボクは、色々な所でお茶を飲むことがありますが、昔から内職をやってくださっているおばちゃんが庭先のムシロで天日干しした番茶ほど美味しいお茶はありません。

そして、今時はどこで売っているのだろうか?と思うような懐かしいお菓子の数々。小さな包みを開けると、子供の頃に駄菓子屋さんで見かけたようなお菓子や、遠い記憶にある素朴な甘さの飴が出てきて、思わずほっこりとした気持ちになるのです。

職人さんの奥さんが漬けた漬物を必ず出してくれる所があります。その漬物やキンカンの甘露煮など、まさに絶品!そのやさしい味わいが、ご夫婦の暮らしぶりや仕事ぶりまで伝えてくれるのです。

季節には自分の編んだ片口ざるに入れたスモモが出てきたり、薪ストーブで焼いたお餅を振る舞ってくれたり、手間ひまかけて作ってくださるぼたもちなども並びます。まるで実家に帰ってきたような、懐かしい気分になります。

そして、極めつけは近くの海で獲れたばかりのイカ!自分はイカやタコも大好きなので、そのお皿が目の前に出てくると、話をしながら一皿ぺろりと平らげてしまいます。プリッとした歯ごたえと、噛むたびに広がるうま味。こんなおいしいものを、笑顔と一緒に出していただけるなんて、本当にありがたいことです。

こうした交流のなかに、竹に関わる人々の温もりがあります。竹を割る音、削る音、編む音と笑い声、昔ながらの暮らしに人と人とのつながり。そんな時間を過ごすたびに、「この竹達をもっと多くの人に知ってもらいたい」、あらためて心から思っています。

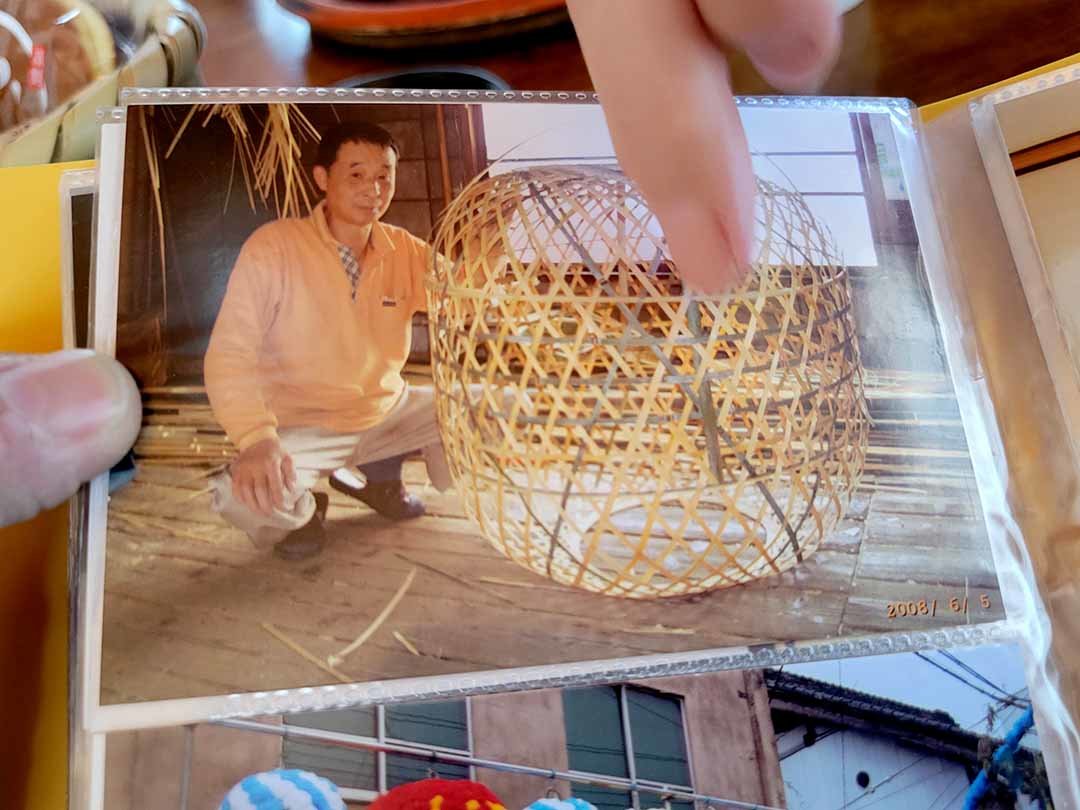

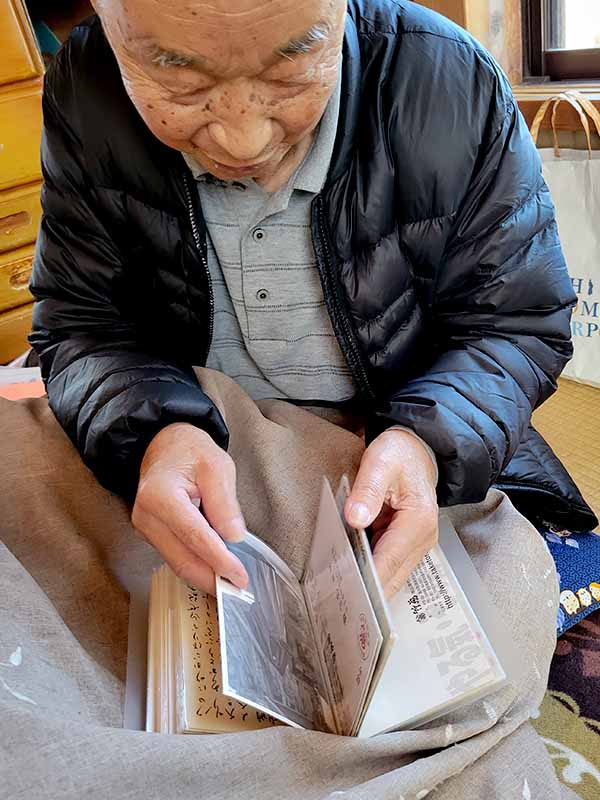

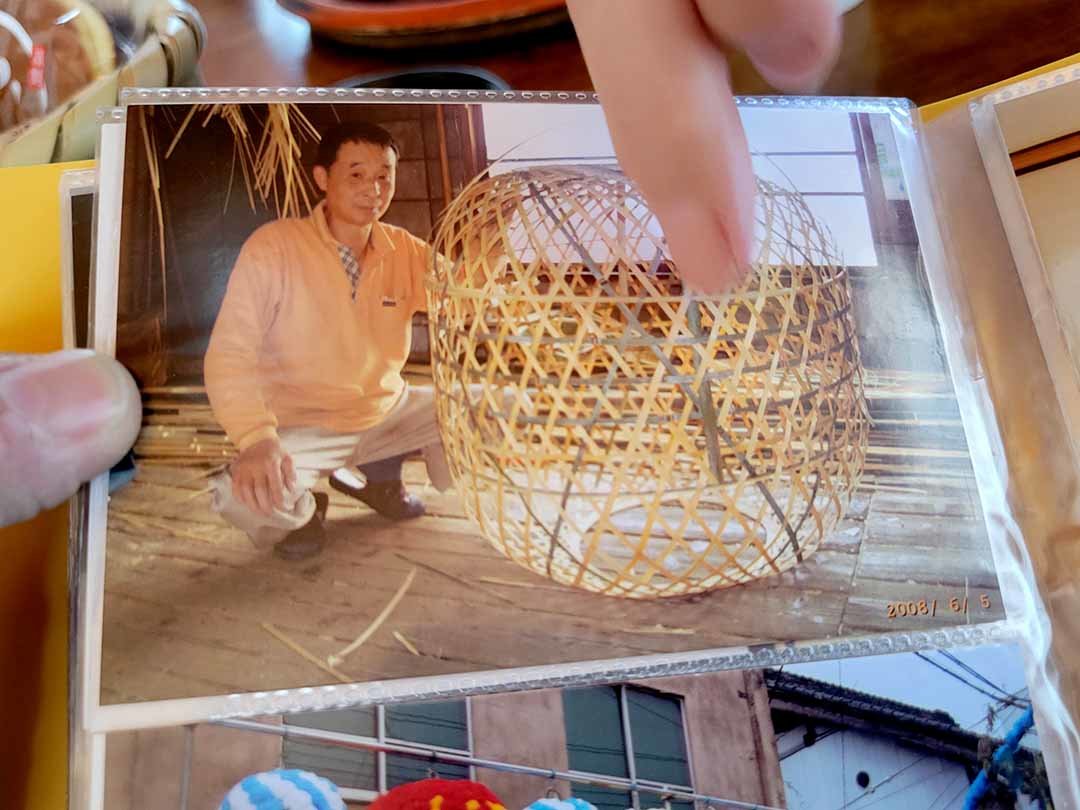

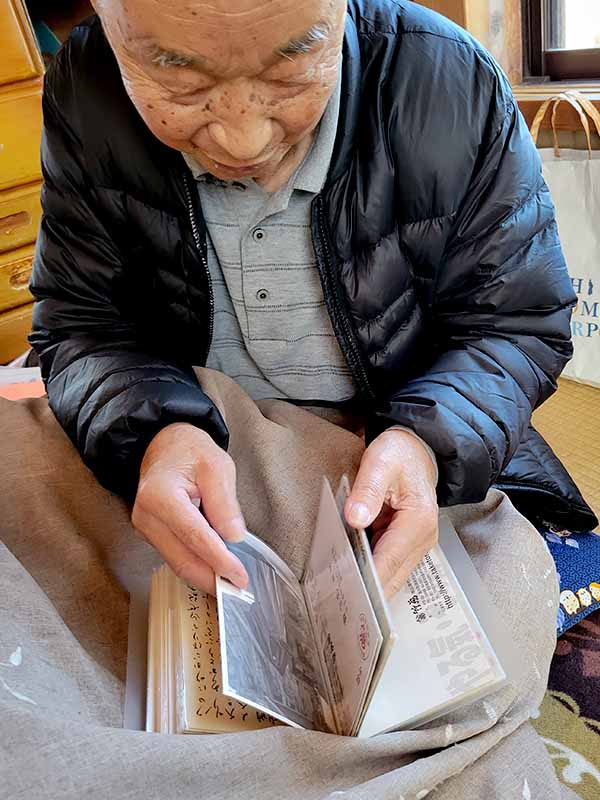

近くを通りかかったので、数年前に引退されて悠々自適の生活を送る竹職人さんを訪ねてみる事にした。気さくで、いつも明るいこの方は、ボクの知る限り最速で竹籠でも竹ざるでも編み込んでいく、凄腕職人だった。惜しまれながら70代後半で、仕事をキッパリと止められたが、その若かりし頃の技はブログ最後にYouTube動画を掲載しているので、是非ご覧いただきたい。

竹職人さんを沢山見て来て思うのは、お歳を取られてからも、何十年と連れ添ったご夫婦が実に仲が良いことが素晴らしい。実は、この画像をご覧いただいても分かるように、竹工房にも奥様の姿がある。昔の職人さんは、ご主人である竹職人の家に嫁ぐと、奥様も何らかの竹仕事を担当されるようになり、二人三脚で竹籠を仕上げられていた方が多い。

だから、いつくになっても息の合った感じでお二人で暮らせるのだろうか...、などと昔の懐かしいアルバムを拝見しながら思ったりする。

おっと、この画像は伐り出した竹を懐かしいリヤカーで運んでいる。リヤカーは竹虎に一台残っているけれど、ほとんど見かける事は無くなったので、時代を感じてしまう。

竹虎四代目の新春年賀状も大切にアルバムに入れて保管してくださっている。いつも、工房では息をつく間もないほどの激しいお仕事ぶりだったので、こんなにゆっくりした時間をご一緒できるのは初めてだったかも知れない。いつまでも、お元気でいて欲しいと思っている。

近年は、竹籠や竹ざるを分業化して大量に製作するような事がほとんどない。なので、あまり見られる事がなくなったけれど、その当時は広い共同作業場があって、何人もの職人さんが一緒に仕事をされる事も多かった。

実は、広く大きな作業場には理由がある。竹籠や竹ざるは、継ぎ目の少ない籠を作ることで、美しい仕上がりと強度を保つものがある、そこで短い竹ヒゴではなくて、できるだけ長尺物の竹ヒゴを使うのだ。長い竹を割らないと、長い竹ヒゴが取れないから、広い作業場のない職人の中には庭先など屋外で仕事をされる方もいた。

竹籠は日本の伝統工芸のひとつで、美しく可愛いデザインや機能性から、ご家族からお一人暮らしの方まで、日々の生活に取り入れられる方が少しづつ増えている。しかし、そんな竹籠作りに隠れている、案外しられていない職人技が実は「長い竹ヒゴ」なのだ。

一般的には粘りのある真竹が使いやすいと言われるが、昔から淡竹を使って来た職人は、節が低いからと淡竹ばかり伐採して使っているし、竹細工には不向きと思われる孟宗竹で編む職人もいる。

けれど、長い竹ヒゴを作らねば籠が編めない事は同じ。幅、厚みが均等な美しい竹ヒゴからしか、美しい竹細工は生まれない。地味であまり注目される事も少ない、この工程には隠された職人の技と思いが込められている。竹籠にしても、竹ざるにしても、その魅力は、単なる道具としての機能だけではなく、こうした伝統的な技術が生み出す機能美にある。この30年ブログ「竹虎四代目がゆく!」を通じて、今まで以上に竹の奥深さを少しでも伝えられればと思う。

竹は成長が早く「継続利用可能な唯一の天然資源」とも言われているので、竹細工そのものが環境に優しい製品であるのだが、さらに竹籠や竹ざるが傷んだ場合のお話しをしてみたい。竹製品の代替品として登場したプラスチック製品は、大量生産できて安価で一気に暮らしの中に広がっていったけれど、例えば持ち手が取りたり、一部が割れたりしたらどうだうか?恐らく手直しして再び使うなどと言う方はいないと思う。

ところが、竹細工の場合だとどうかと言うと、丈夫ではあるものの使っているうちに手提げ籠なら、持ち手のジョイン部分や底の四隅など、どうして傷みやすい箇所がある。

ただ、プラスチック製品と同じように持ち手が壊れても、底に穴が開いたとしても多くの場合が修理して、前と全く同じようにお使いいただける所が素晴らしいのだ。

しかも、修理したのが不自然だったり、見すぼらしく思えたりという事が全くない。もちろん古い竹ヒゴの色合いに、真新しい竹が入るので目立つ事があるけれど、同じ素材で元通りに修繕できた跡がひとつの景色になり更に愛着が増すから不思議だ。

その点、一閑張りは竹材だけでは修理できなくなかった籠に和紙を貼り、その上を漆や柿渋で補強した事から発展してきた技法なので、修理をすると本当にどこを直したのか分からないくらい綺麗になる。

今回、修理完了した動画をアップしたが、修理前の動画もご覧いただけるようにご紹介します。

一昔前、冬のご家庭と言えばコタツを囲んでテレビを楽しむというのが一般的だったと思う。そして、そのコタツの上には竹籠に盛られたミカンが置かれているのが定番だった。いわゆるミカン籠と呼ばれた竹籠は、色々な形や編み方があって当時は一家にひとつは似たような盛籠があったのではないだろうか?

コタツの生活が見かけられなくなり、テレビはそれぞれのスマホに代わり、ミカン籠も姿を消してしまったのか、現代ではすっかり製作される事も少なくなった。

しかし、少なくなったとはいえ、お坊さんが托鉢に使う鉄製の鉢に似ている事から鉄鉢と呼ばれる定番の盛籠には、ずっとファンの方もいて僅かではあるが編まれ続けている。

ご存知ない方からすると、もしかしたら昭和レトロを感じさせる懐かしいデザインかも知れない。虎竹鉄鉢が熟練の竹職人の手によって、どうやって作られていくのかを動画にしてみた。家族団らんの中心には、やはり竹籠が一番だと思う。

手入れされた美しい孟宗竹の竹林には、なかなかお目にかかる機会は少ない。もちろん、観光地や庭園、あるいは住宅地に近い地域で景観を守る目的で伐採されたり、筍の畑として管理されている竹林では間引きされ、陽射しが入り風通しのよい所はある。ところが、多くの竹林は活用されないまま放置竹林となり、竹害とさえ呼ばれるようになっているから、このように誰も来ない里山で綺麗な竹林に出会うと感激してしまうのだ。

近年の竹は、全国何処に行っても元気がない。どうしたのか?といつも声をかけたくなる程で、この辺りも「竹の秋」でもないのに竹葉が黄色く色づいている。年々強くなる台風の強風で竹根がやられているのかも知れない。幸い、この竹林の竹葉は青々として生命力にあふれている。

今年は雨が多かった、だから竹が余分に水分を吸い上げていて乾燥が遅い。このような時は、竹の根元を伐った後1週間から10日程度そのまま立てておき様子をみる「葉枯らし」をしている。お陰で良い感じに竹から水が抜けているのが切り口から分かる。

何より嬉しいのは、この竹林の職人の仕事ぶりだ。枝打ちした後の竹枝を、ひとまとめにして丁寧に積み上げられている。この手間を見るだけで、竹相手に生活する職人がいかに竹に敬意を払い、愛情を持って接しているのかが伝わってくる。こんな竹林が、里山にいつまでもあるような平和で変わらない日本を、世界を望んでいる。

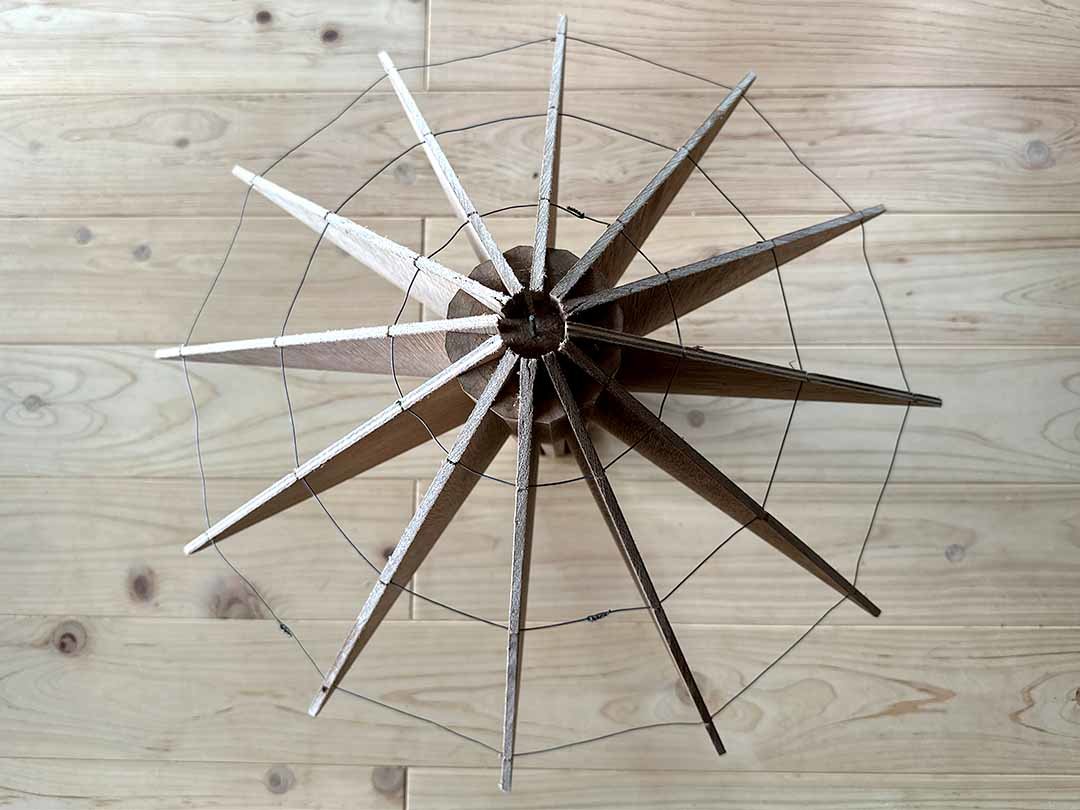

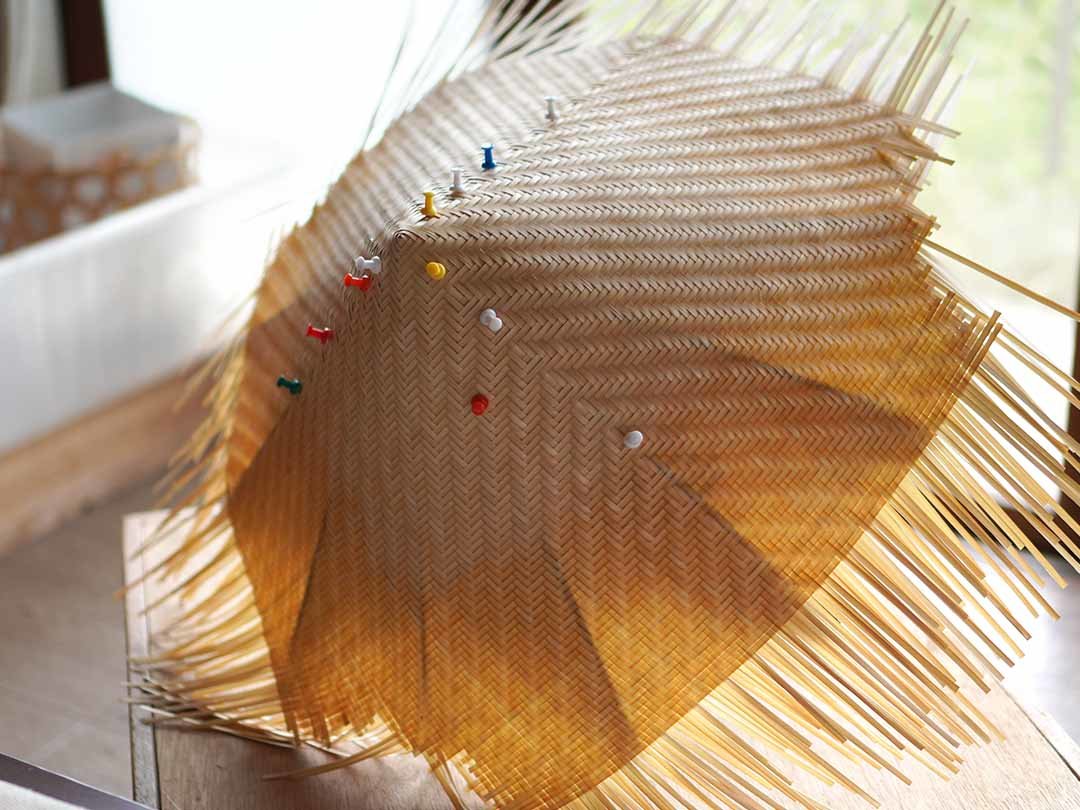

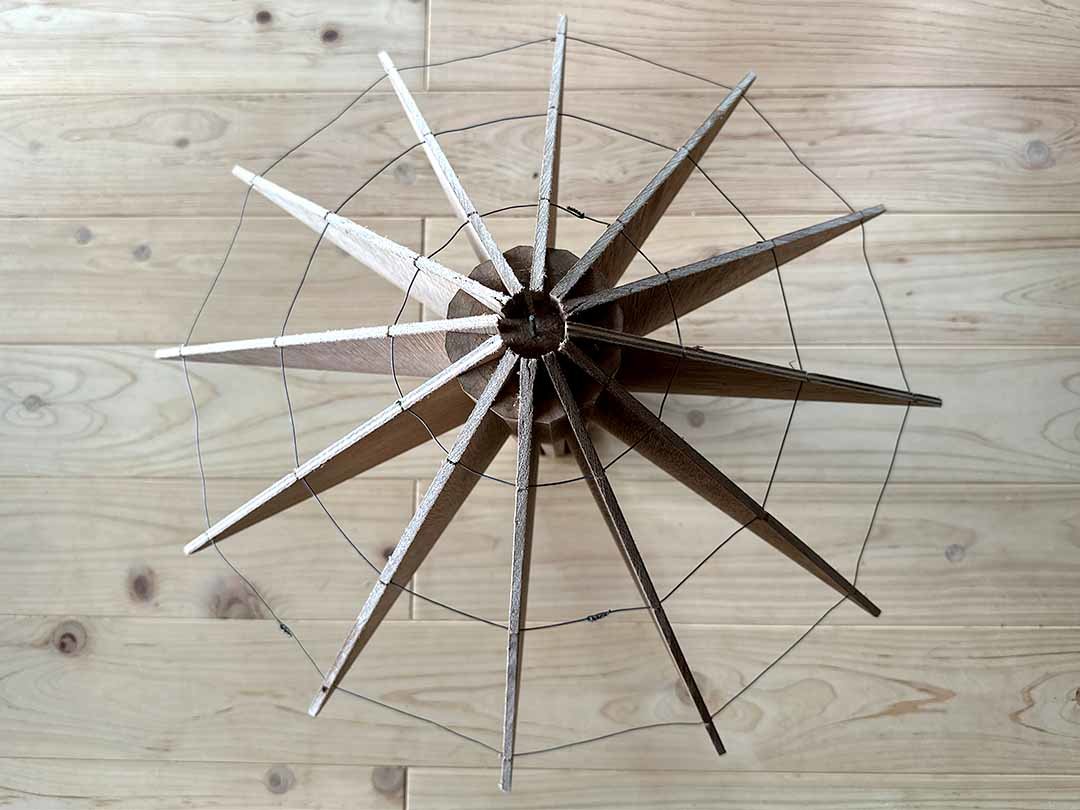

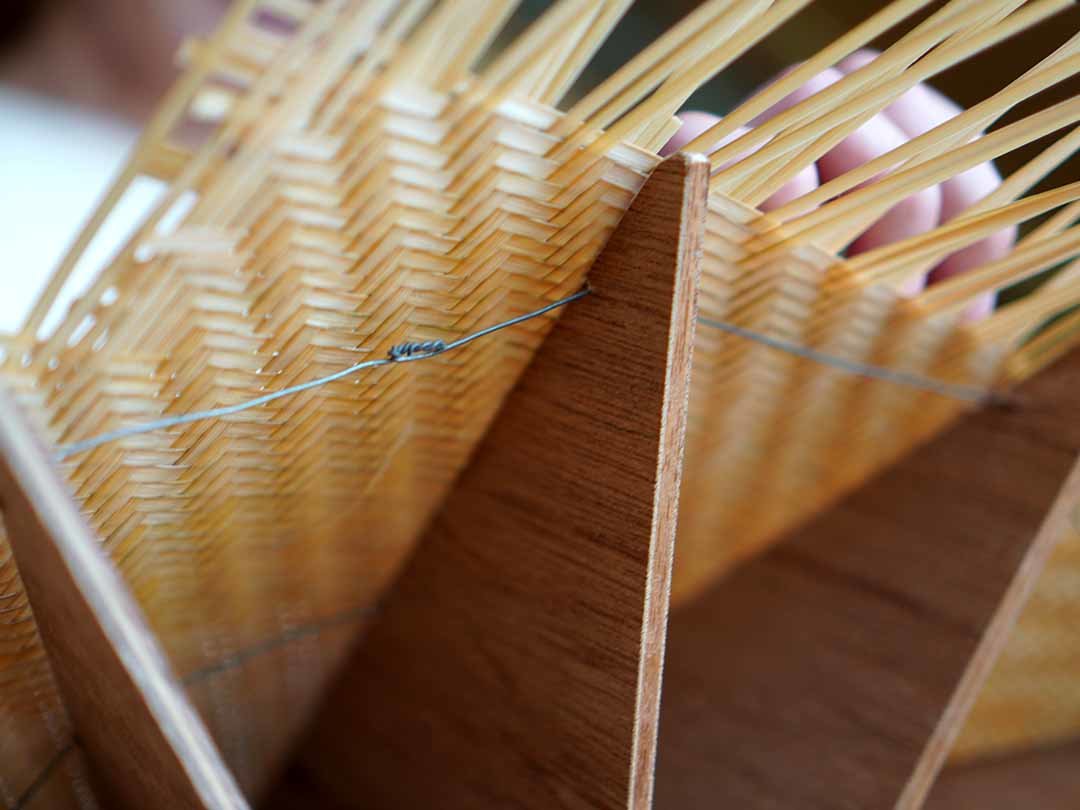

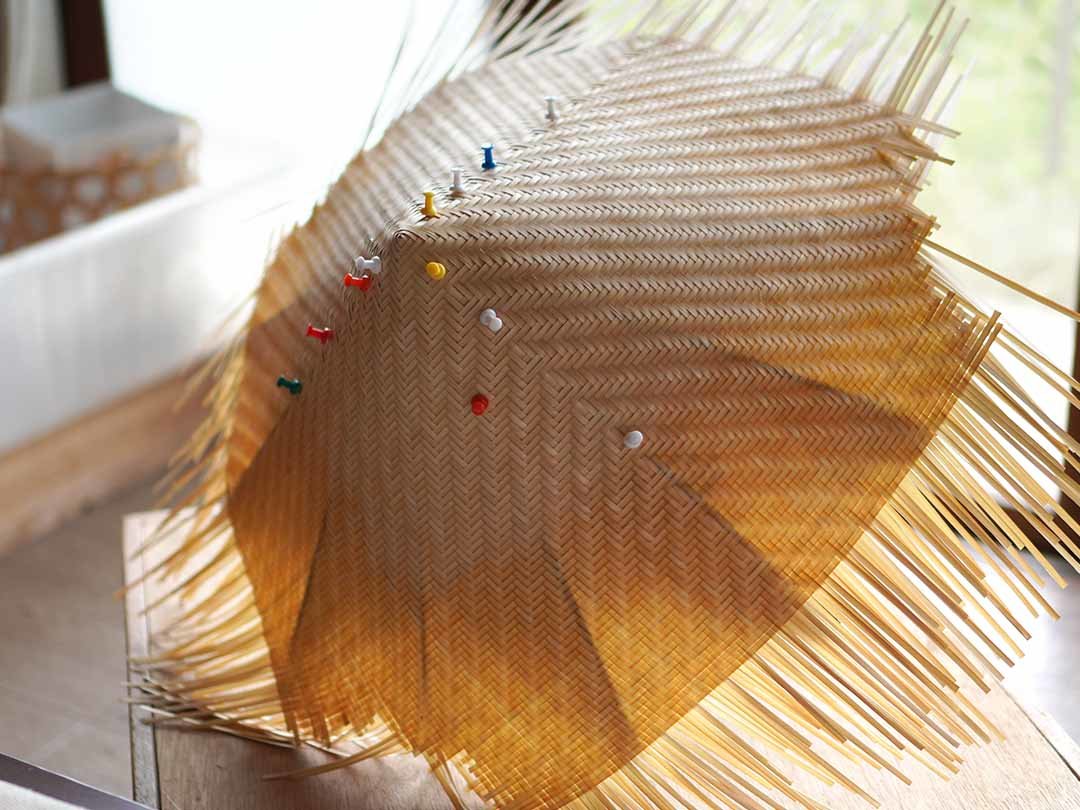

この蜘蛛の巣のようなモノは一体何だろうか?ほとんどの方が初めてご覧になると思うが、実はこれは国産竹網代笠製作のため専用に用意した治具と呼ばれる木製の型だ。

上からみると円形にしか思えない型は、横から見ると三角の傘のような形になっている。この型に沿って細い竹ヒゴで編み込んで行くと、なだらかなラインも美しい竹笠が出来あがるという寸法だ。

静かな工房で坦々と一編一編進んでいく網代の手仕事。既にこの時点で逸品の予感が漂っている。

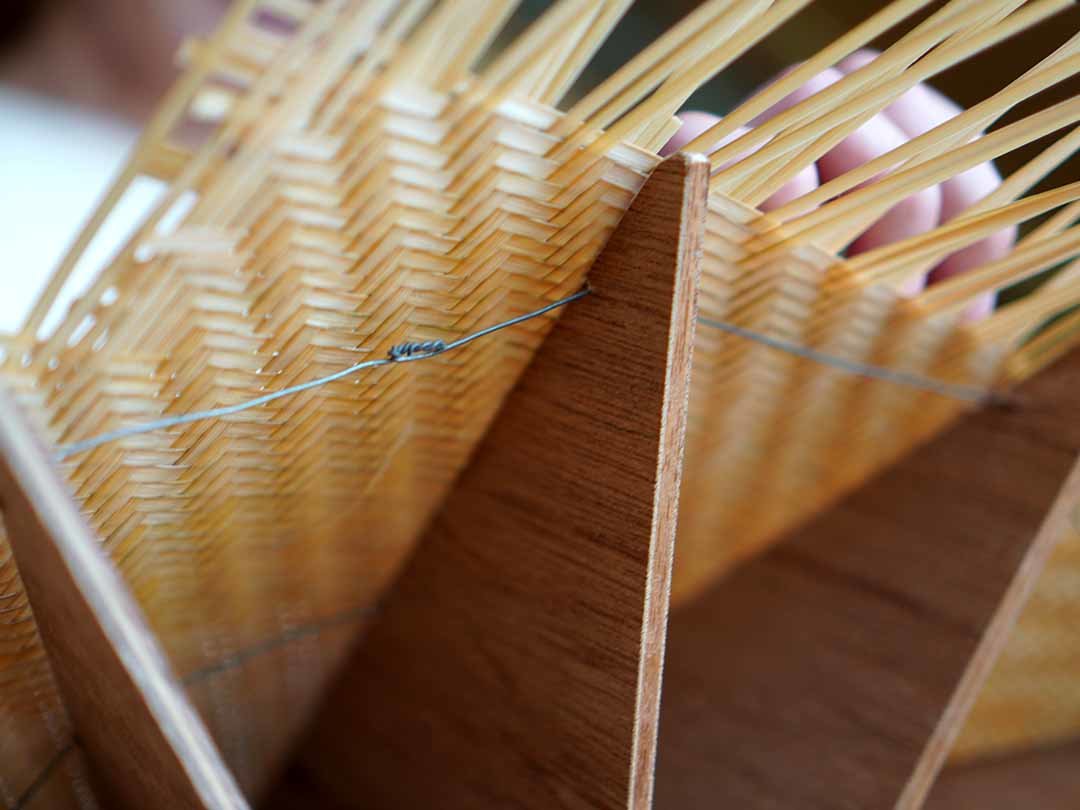

厳選した良質の真竹を10月から年末にかけてのみ伐採する。9メートルもの長さの竹を切って、割って、機械も使いながら柾の竹ヒゴにしていく。

柾の竹ヒゴは、竹の一番強度のある表皮近くから内側の部分までが一本のヒゴになる。竹ヒゴの片方、色の濃ゆく見える部分が維管束(いかんそく)という繊維の密度が濃い表皮近くになる。

かなり形が出来あがってきて、ワクワクする。

今回、このような竹網代笠を国産で復刻したいと考えたのにも、国産の竹串、竹割箸に共通する危機感がある。これが本当の竹笠だと、皆様にご覧いただきたい一心なのだ。

先日、修理のためにお預かりした竹の買い物籠は、スズ竹市場籠に良く似ているものの、材質的には少し劣ってしまう海外製造のものだ。しかし、いくら国産竹籠ではないと言っても、お客様が大切に使われて来た買い物籠だと言うのが伝わってくるので、出来るだけの事はしたいと思う。

竹の買い物籠の場合、傷んでしまう所は概ね決まっている。まず一番多いのが、やはり床面に常に当たる底の四隅の角部分で、通常は力竹を重ねたり、籐かがりで補強したりしている。そして、もう一つが持ち手と本体のジョイント部分、後は口巻などだ。今回の市場籠も、底の竹ヒゴは折れて穴があき、いつも手にする持ち手の籐巻や紐が外れてしまっていた。

お買い物時のスーパーでレジ袋有料化以来、マイバッグを持つ方も増えてきて、多くはないものの竹の手提げ籠をエコバッグとしてご愛用頂く方も見かける。自分も常時、車には2~3個の手提げ籠バッグを載せていて、その都度の用途にあわせて使い分けている。こうして手直ししながら、長く長く竹を使っていただければ、心から嬉しいと思っています。

サクランボの収穫に使われていると言う腰籠が三個届いた。一目見て国産で無い事が分かる、触ってみても竹質が弱いから、しっかり編まれていても壊れやすいと思う。口巻に使っているのは籐でなくPP(ポリプロピレン)だ、扱いやすいので輸入の籠の口巻には多用されているようだ。

縁部分の竹が完全に外れてしまっている。本体編みの竹ヒゴを挟んでいるだけなので、中に入れるものによっては耐久性は低いかも知れない。

四角い籠は特に底の角が傷みやすい、この籠にも角に大きな穴が開いてた。このようにならないために、国産の竹籠の場合は、角部分を籐でかがったり、力竹を重ねて補強している。

底に貼られたガムテープも痛々しいけれど、少しでも長く竹籠を長持ちさせたいと言う使い手の気持ちは伝わってくる。

こうして使い込まれた竹籠を見ていると、輸入だからダメと言えるだろうか?いくらだろうか?

「そんなん、どうでもいい」

籠を見た瞬間に、職人の目がそう言っている。

こんな時、つくづく自分達はお金ではないなと思う。どこで作られた籠でもいい、現場で長く働いた竹だ、何とか竹虎らしく、出来るだけ手直ししたい。また綺麗に修理が完成したら、皆様にご覧いただきます。

竹の構造は、とても面白くて稈の中が空洞になっている、それなのに強いのは適当な位置に節があるからだ。そして更に身の部分にも秘密があって、地中から水分や養分を運ぶ維管束(いかんそく)という管が縦にのびているが、その密度は竹表皮に近い高い。つまり竹の外側に近いほど繊維が密集していて強いという事だ。

だから竹細工の場合には、たとえば青物細工のように青竹の表皮をそのまま活かして竹籠を作っていく。ただ、そんな青竹細工の中には、竹表皮部分を薄く剥いで編む籠があり、竹表皮をできるだけ薄く削る工程を「磨き」と呼ぶ。

木工所に行くと角材を削った後の鉋屑が沢山落ちていたりするけれど、磨きの仕事をした後には、ちょうど同じような竹の表皮屑が沢山出来あがっている。

磨きをかけると竹表皮のキズやシミが無くなり、均一感のある更に美しい竹籠を編むことができる。また、磨きの経年変色は進化が早いので、お使いの頻度にもよるが数年経てば結構な深みのある色合いになっている籠がある。

磨きの細工で作る四ツ目編みの衣装籠を製作する事になった。この籠は、今では少し考えられないけれど当時は三個組で製造するほど需要もあり製造力もあった。しかし、需要の低下と共に竹表皮を削る工程だけでも手間と時間がかかってしまう磨きの細工は敬遠されている。このサイズの大型の角籠だと、意外に思われるほど長い竹材を準備せねばならず、職人の労力たるや凄いものがある。