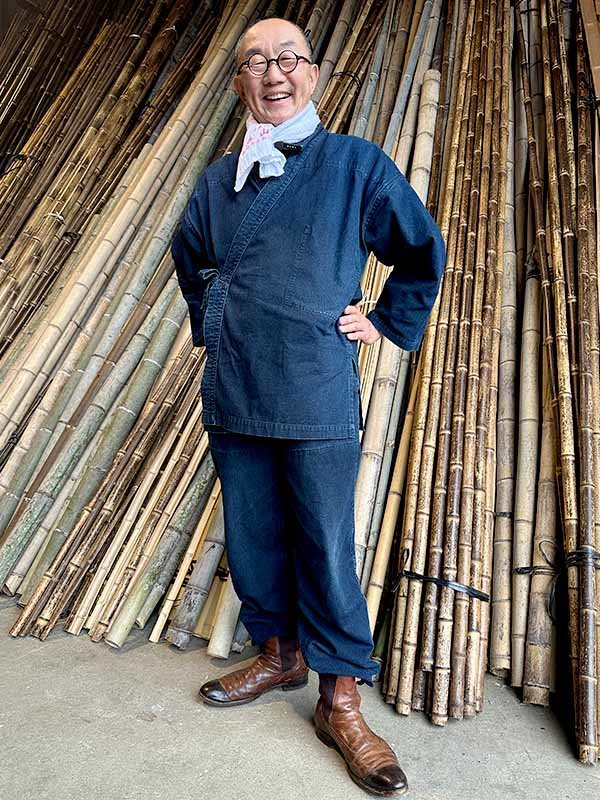

作務衣を日常的に着用しているので、「一年に365回着る」というは大袈裟でも何でもない。好きが高じて、愛用させて頂いている作務衣メーカー玄照堂さんで、竹虎オリジナルを作って販売しているくらいだ(笑)。まあ、それはさておき、今日は最近すっかり気に入っている泥染作務衣についてお話させていただく。

30数年前、初めて玄照堂さんの作務衣と出会った時の事は今でも鮮明に覚えている。江戸時代の藍染を復刻させるという熱意が込められた作務衣は、まさに職人の魂が宿る一着だった。もちろん、金額が高くなれば、それなりに天然藍染のような生地もあるのだろうが、普段の仕事着、生活着として着る、ボクのようなスタイルではコストパフォーマンスは大事だ。本当にいろいろなメーカーの作務衣を試してきて、作務衣難民と言ってもいいほどだったけれど、手の届く範囲で満足して着られる最高の作務衣が玄照堂さんだったのだ。

あれから、限定で作られる作務衣も含めて30着程度を着てきたが、今回の泥染作務衣は特にお気に入りだ。藍染と泥染を掛け合わせた独特の風合いが魅力で、時間と共に変化していく色落ちがまた格別。最初は真っ黒かった色合いが、少しづつ藍色に変わってきている。実は、泥染も今回で4着目なのだが、一番最初の泥染と大きく違うのは泥染した後の蒸し加工だそうだ。この一手間で、できあがりが驚くほど違う。手作りの生地だから、その都度微妙な異なりがあって、今回ようさく最良の一着に出会えた。

色落ちとは、単なる劣化ではない。むしろ、それを楽しむことこそが、本当の作務衣の醍醐味だ。藍染は、水洗いで色落ちするけれど、それだけではない、空気で色落ちするのをご存じだろうか?この話を伺ってから、生地の表とウラの色合いがあまりに濃淡あるのが納得した。

最初の鮮やかさから、着るたびに少しずつ変わっていき、日々の動作の積み重ねが、作務衣に自分だけの風合いを刻んでいく。この泥染め作務衣の魅力については、YouTube動画でもお話しています。ぜひそちらもご覧ください。また、時間をおいて、この泥染はご紹介したいです。

コメントする