竹箸をはじめとして、竹製スプーンやターナーなど無塗装の竹製カトラリーへお問い合わせを頂く事がある。たびたび頂くので、そんなお声にも応えしたいと思って新たに無塗装の竹しゃもじをご用意してみた。自然素材のもつ素朴で優しい手触りが特徴の、使うたびに自然の温もりを感じられるような竹しゃもじだ。

この竹しゃもじの製作には、直径が大きくて肉厚な孟宗竹を選んで使っている。日本最大級の竹である孟宗竹だが、全ての竹が太く肉厚という訳ではない。

元は太くてもウラ(竹の先端)になるに従い細くなるから、竹の切り口をご覧いただくとお分かりのように、太さや身の厚みは、まちまちなのだ。そのために、まず適材を厳選することが重要となる。「竹材なんか、山に行けばいくらでもあるだろうに」いやいや、一昔前ならそうだったかも知れないが、竹を伐る職人が減った現在では随分と事情が変わってきた。

さらに、この竹しゃもじは炭化加工が施している。炭化加工とは、高温と圧力をかけて竹の内部まで蒸し焼き状にすることで、薬剤を使用せずに防虫・防カビ効果を高める方法だ。青々とした竹本来の色合いではなく、囲炉裏で100年以上も燻された煤竹のような、渋い茶色になっているのは、そのためだ。

持ち手部分には、竹らしく竹節が入るように製造しているけれど、材料を無駄なく活用して出来るだけ手頃な価格で提供するため、節の位置は一定にしていない。また、無塗装であるため、竹本来の甘く優しい香りが感じられる一方で、ご飯がくっつきやすいという特性もある。使用前には、しゃもじを水に濡らすことで、ご飯の付着を軽減できる。

お使いになられた後は速やかに洗い、水気を拭き取って風通しの良い場所で完全に乾燥させることが大切だ。長時間の浸け置きや、洗剤の使用、食器洗い機は避けて頂きたい、直射日光を避けて保管することで、カビの発生を防ぐことができる。

無塗装の竹しゃもじをお使いいただく事によって、日々の食卓での時間がより豊かで楽しいものになればと思う。そして、適切なお手入れを心がけることで、長く愛用することができるのだ。

スズ竹市場籠は、今もなお昔ながらの手仕事で丁寧に編まれている、日本の暮らしに根ざした道具のひとつだ。軽くて丈夫なスズ竹を用い、しっかりと編み込まれた籠は、日々の買い物や収納に最適。使い始めはシャキッとした青みがかった色合いをしているが、使い込むほどに竹の表情が変化し、落ち着いた飴色へと育っていく。その色合いの変化は、天然素材ならではのもので、時間をかけて付き合っていく楽しさがある。

実は、ボクもこのスズ竹市場籠を長年愛用している。自慢の愛用品は、少し背が低めの特注タイプ。日常づかいにちょうどよいサイズ感で、車の足元にもすっと収まり、使い勝手がとても良い。使い始めて十数年が経つその籠は、新品と見比べるとまるで別物だ。

愛犬が子供の頃に噛んでしまって傷んだ口巻部分も、手直ししてワンポイントのようになりかえって自分だけのストーリーがあり愛着が深まっている。籐の持ち手部分も、最初の明るい色合いから、手に馴染んだ深い飴色に変わり、艶も出てきた。まさに時と共に育った証。握るたびに、手仕事の温もりとともに、これまでの暮らしの記憶までもよみがえってくるようだ。

スズ竹市場籠を新しい順番に積み上げてみた(笑)。こうした天然素材の道具は、便利さや効率だけでは語れない魅力があると思う。暮らしの中で長く寄り添いながら、少しずつ変化し、自分だけの風合いになっていく。その変化を楽しみ、丁寧に使い続けることで、愛用する道具との関係もより深まっていくように感じている。

何もスズ竹市場籠に限ったことではないものの、ただの「かご」ではない。使い手の暮らしにそっと寄り添い、日々の風景に馴染んでいく相棒のような存在。まだ、手にされた事のない皆様にも、四代目の籠のように長年連れ添える籠に出会い、ひいては日本の竹文化を知って欲しいと願っている。

虎竹の里竹炭シャンプーは、石鹸シャンプーでキシミが出る事があり万人向けのシャンプーではない。ケミカルダメージや紫外線、乾燥、間違ったヘアケアなどで毛髪が傷んでいたりする方は特に最初の使い心地はよくないかも知れない。けれど、もし、髪の毛にトラブルがあり、抜け毛でお悩みの方がおられたら今回のブログは是非最後まで読んでいただきたい。

竹炭シャンプーを使って抜け毛が驚くほど抜けなくなったという感激のお声が届いている。それまで100本抜けていたのが、10本以下になり毎晩竹炭シャンプーを使い続けて1年が過ぎた頃には、抜け毛が減っただけでなく、髪がふさふさと増えたように感じると言うからボクたちのほうこそ驚いてしまう。

(ここから、お客様の声を、ほぼ原文のまま掲載)

昨年、表面上は元気にしていたのですが、身体にさまざまな不調が出て、抜け毛が異常に増えたことが一番の悩みになっていました。とにかく、毎晩排水溝が埋まるほど抜けたのです。ドライヤーを使用してまた同じくらいの量が抜けて、ハゲてしまったらどうしようかなと本気で悩んでいました。

リンス入りシャンプーがダメなのかと思い、シャンプーを色々調べていた時に、竹虎さんに竹炭シャンプーがあることに気付き、口コミに抜け毛が減りましたと記載がありましたので、購入させていただきました。第一回目から、髪の毛はほとんど抜けなくなりました。今まで100抜けていたとしたら、10以下になりました。

それから毎晩竹炭シャンプーを使用しています。抜け毛に悩んでいた頃から、一年ちょっと過ぎました。抜け毛が減っただけでなく、髪の毛がフサフサになり増えたように感じます。根本から立ち上がるようになり、一晩寝た翌朝も根本はふっくらしています。今までのシャンプーは、翌朝はもう地肌がベタついて髪の毛もしっとりしていたのですが、竹炭シャンプーはまったくそんなことはありません。

体質だと思っていたので、シャンプーでここまで変わるとは思っていなくて本当にびっくりです。ずっと大手無添加メーカーのシャンプーを使用していました。無添加だから良いとは限らないのだと勉強になりました。髪に悩んでいる全ての方へ、竹虎さんの素晴らしい商品、竹炭シャンプーがあることを知ってほしいです。そして髪の悩みから解放されて、毎日健やかに過ごしてほしいなと思います。

(ここまでお客様の声を、ほぼ原文のまま掲載)

竹炭シャンプー、竹炭リンスには、この他にも90通近いお声をいただいており皆様に公開している。毛髪に悩みがあり、関心のあられる方は下記のリンク先からご覧いただき、参考にしてみてほしいと思っている。

竹炭シャンプー・リンスのご感想

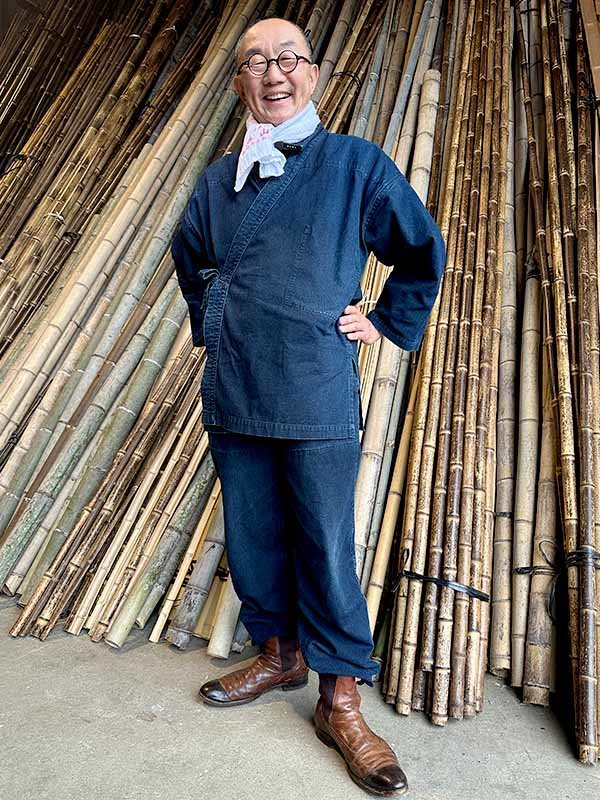

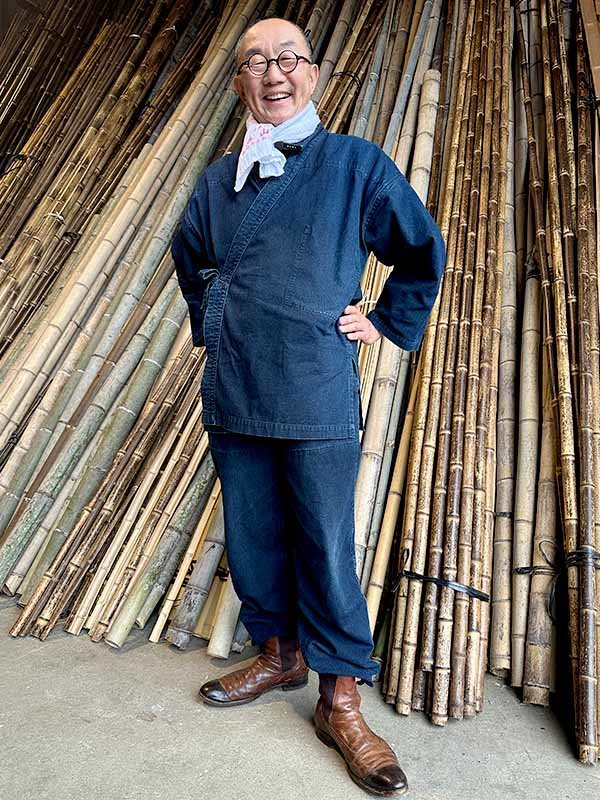

作務衣を日常的に着用しているので、「一年に365回着る」というは大袈裟でも何でもない。好きが高じて、愛用させて頂いている作務衣メーカー玄照堂さんで、竹虎オリジナルを作って販売しているくらいだ(笑)。まあ、それはさておき、今日は最近すっかり気に入っている泥染作務衣についてお話させていただく。

30数年前、初めて玄照堂さんの作務衣と出会った時の事は今でも鮮明に覚えている。江戸時代の藍染を復刻させるという熱意が込められた作務衣は、まさに職人の魂が宿る一着だった。もちろん、金額が高くなれば、それなりに天然藍染のような生地もあるのだろうが、普段の仕事着、生活着として着る、ボクのようなスタイルではコストパフォーマンスは大事だ。本当にいろいろなメーカーの作務衣を試してきて、作務衣難民と言ってもいいほどだったけれど、手の届く範囲で満足して着られる最高の作務衣が玄照堂さんだったのだ。

あれから、限定で作られる作務衣も含めて30着程度を着てきたが、今回の泥染作務衣は特にお気に入りだ。藍染と泥染を掛け合わせた独特の風合いが魅力で、時間と共に変化していく色落ちがまた格別。最初は真っ黒かった色合いが、少しづつ藍色に変わってきている。実は、泥染も今回で4着目なのだが、一番最初の泥染と大きく違うのは泥染した後の蒸し加工だそうだ。この一手間で、できあがりが驚くほど違う。手作りの生地だから、その都度微妙な異なりがあって、今回ようさく最良の一着に出会えた。

色落ちとは、単なる劣化ではない。むしろ、それを楽しむことこそが、本当の作務衣の醍醐味だ。藍染は、水洗いで色落ちするけれど、それだけではない、空気で色落ちするのをご存じだろうか?この話を伺ってから、生地の表とウラの色合いがあまりに濃淡あるのが納得した。

最初の鮮やかさから、着るたびに少しずつ変わっていき、日々の動作の積み重ねが、作務衣に自分だけの風合いを刻んでいく。この泥染め作務衣の魅力については、YouTube動画でもお話しています。ぜひそちらもご覧ください。また、時間をおいて、この泥染はご紹介したいです。

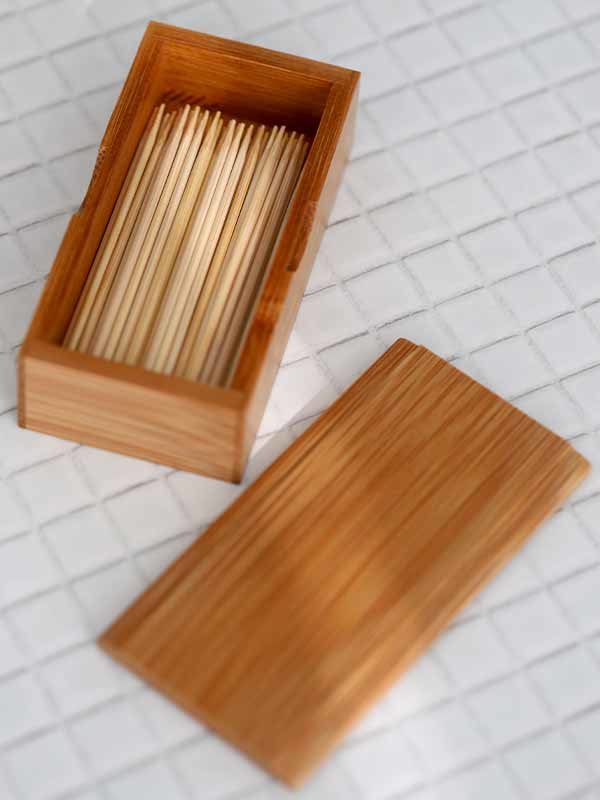

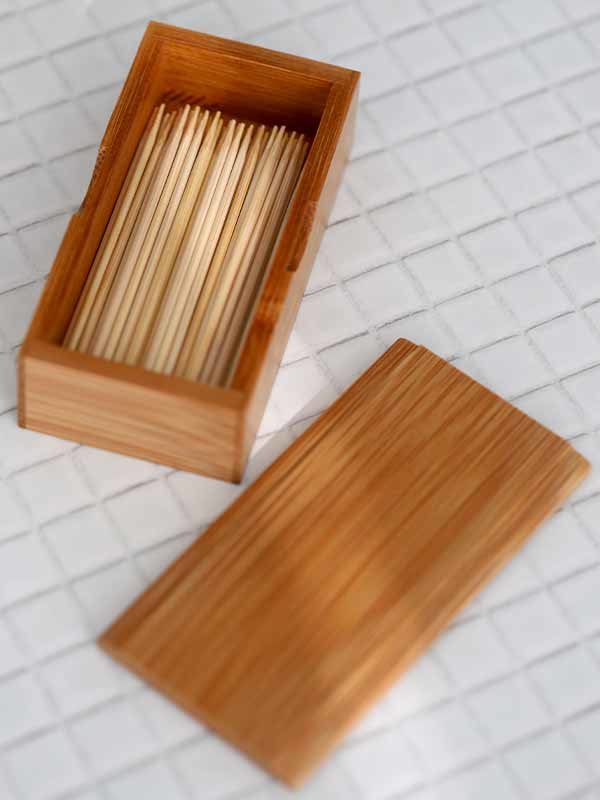

かつては、どこのご家庭の食卓にもあって、すっかり日常に溶け込んでいた、日本の竹を使って製造する竹楊枝が、再び注目されている。お店に行けば、数多くの安価な輸入品が並び、手軽に購入できるものも多いが、国産の竹楊枝には、それらとは一線を画す品質の高さがある。

竹は日本の自然に根ざした素材であり、自分たちの伝統や文化、思想に多大な影響を与えてきた。長年の伝統を背景にして作られた竹製品には、使い心地や耐久性、さらには見た目の美しさにおいて、他にはない魅力がある。竹楊枝のような小さな製品であっても、それは一本一本丁寧に作られ、丈夫でありながらも手に馴染み、安心して使い続けられる事を大切に作られている。

当時の竹楊枝より1.5センチ長くして8センチサイズに改良して、お年寄りでも持ちやすく使いよくなった。この辺りのの工夫も、輸入品にはない確かな仕上げや日本らしい細やかな配慮が、国産竹楊枝の大きな特徴となっている。

特に、今回ボクが強調したいのは国産竹楊枝の驚くほどの強度の高さだ。YouTube動画では、木製の楊枝の先端がつぶれて使えなくなるのに対して、国産品はしっかりとした強度を保ち、先端がつぶれることなく竹の特性が活かされているのがよく分かる。

安価な製品が簡単に手に入る時代、情報も沢山あふれていて、もしかしたら何を選ばれたら良いのか?迷っておられる方々もいるのではないだうか?そんな皆様に、自分たちの竹への知見が少しでもお役にたてるのなら嬉しい。たとえば、この国産竹楊枝入れのように本当に良いものをオススメしたいと思う。

まずは、ぜひ一度、国産竹楊枝を試してみて、その強さや使いやすさを実感して頂きたい。品質の良さが分かる人には、その違いがしっかり伝わるはずだ。竹楊枝が、ただの便利な道具ではなく、日常の中にある「竹林」を感じさせてくれる一品だと言えば大袈裟だが、日本製ならではの一味違う、竹の持つ自然の力を思い出させてくれると確信している。

以前も一度ご紹介した佐賀の鍋島焼だが、江戸時代に鍋島藩の御用窯として栄えた高級磁器で、細やかな絵付けや端正な造形が特徴だ。窯の歴史や製法について興味深い話を伺って美しい絵柄に魅了されけれど、ふと、ボクが目を引かれたのは、六ツ目編みを模した焼き物の皿だった。

その皿は、竹細工「一閑張り(いっかんばり)」の盛り皿が元のデザインになっている。一閑張りとは、竹や木の素地に和紙を張り、その上から漆や柿渋を塗って仕上げる伝統工芸の技法だ。しかし、今回見た皿は竹ではなく、まぎれもなく焼き物。まるで竹編みの質感をそのまま陶器に写し取ったかのような綺麗な仕上がりだった。

実は、六ツ目編みなどの籠目には魔除けの意味合いがあるのをご存じだろうか?編み目の連なりが無数の目に見えることから、邪気を祓う力があると考えられてきたのだ。昔の人々が、単なる実用性だけでなく、安らかな暮らしを祈るお守りのような意味を込めて、六ツ目編みを取り入れていた事がうかがえる。

六ツ目編みは、竹編みの中でも基本的な技術のひとつ。なので、農家さんの古い納屋をのぞけば、ひとつやふたつは六ツ目編みの籠が見つかるものだ。通気性がよく、丈夫で農作物の収穫や保管に最適だったため、長い間多くの家庭で重宝されてきた。竹虎でも、六ツ目編みの技術を生かした製品は多い。例えば虎竹六ツ目ランドリーバスケットは、軽さと耐久性を兼ね備えた実用的なアイテムだ。かつて魔除けとしての意味を持っていた竹編みが、現代では自然で温かみのあるインテリアとして活かされているとは面白い。

鍋島焼の窯元で出会った六ツ目編みの皿をきっかけに、改めて竹編みの伝統とその奥深い意味を見直すことができた。竹細工と陶器、一見異なる分野に見えるものの、伝統の技と暮らしを守る知恵という共通点を持っているのかもしれない。時代を超えて受け継がれる技術や形状は、今の暮らしの中にも確かに根付いているのだと実感している。

寿司職人であり須崎市観光大使でもあるデイビッド(David Bouhadana)さんが、ニューヨークに茶室を持つという親日家Stephen Globusさんと共に竹虎を訪れてくれた。茶道と竹は深いつながりがあるので、日本唯一の虎竹や竹加工、竹細工について色々とお話させていただいた。

スティーブンさんはトレードマークのように帽子がよく似合っている。カジュアルな時と、正式な装いの時の二つの帽子を使い別けておられるそうだった。ボクも、夏の日差しの強い日には竹編みの帽子をかぶることがあるので、竹帽子の話になった。竹を使った帽子ができないかと尋ねていただいたが、なかなか良い返事は難しい。人の頭の形も大きさも、それぞれ違うため、布や革あるいは植物なら葉の繊維のような柔らかな素材で作られないと快適に使用できない。竹の場合は、かなり細く取ったヒゴでも、やはり硬さがあり、形を維持しやすい反面フィット感を出すのが難しい。

これまでに、自分の頭のサイズに合わせて何度も作り直し、10個もの竹の帽子を試作してもらってきた。しかし、それでもまだ満足のいくものはできていない。一日中被っていると、竹ヒゴの当たる一部分が痛くなったりしてしまう。

もちろん、竹の帽子には大きな可能性があると感じている。竹は軽量で通気性がよく、夏に最適な素材だ。さらに、環境に優しく、持続可能な資源でもあるので、お求めになられたい方も多いに違いない。

だけど、やはり帽子は、まだまだ検討の余地がある。竹の網代笠や、流鏑馬笠などのように素材の特性を活かしつつ、より快適で実用的な竹の帽子には時間がかかりそうだ。

温めているアイデアはある(笑)。ただし、実現はいつになるだろうか。竹細工の世界は奥深く、ひとつの製品を完成させるには時間と工夫が必要だ。スティーブンさんのように日本通で、竹の事も良く知っておられる方にお気に召していただける帽子ができれば最高だろう。まずは、一番のユーザーであるボク自身が快適に使える竹帽子を作ってみたい。

春がやってくると、心が浮き立ち、どうしても外へ出かけたくなる。桜が咲き始め、新緑が芽吹くこの時期には、自然を感じながらのんびりとした時間を楽しみたいものだ。そんな季節のお出かけにピッタリなのが、スズ竹で編まれた軽くて丈夫な手提げ籠だ。スズ竹市場籠は、軽くて丈夫というだけでなく、独特のしなりと柔軟性があり腰あたりがよく持ちやすい。

さらに通気性が良く、見た目にも爽やかで格好よく見える(笑)。まさに春の行楽やピクニック、お花見、ちょっとしたお散歩にも最適ではないだろうか。着物や和装の必要はなくて、カジュアルな洋服にも、スポーティーなスタイルに持たれているのも好きだ。

竹虎では、昔ながらの職人技が光る、虎竹や白竹などの手提げ籠を取り揃えている。中でも、スズ竹でしっかりと編み込まれた市場かごは、たっぷりと荷物が入り、出し入れしやすく買い物やピクニックにも便利だ。

全国から届く修理の話題が多いスズ竹市場籠だけれど、皆様お気に召して長くご愛用いただくので手直しも多くなっている。そして、手直ししてから更に何十年とお使い頂けるので愛着も、ますます深まるのだ。

スズ竹製品が品薄になっているのは、120年に一度の開花で竹林がすべて枯れてしまったからだ。ほとんどの方は、ご覧になられた事はないと思いますので開花後の竹林の様子はこちらでご覧いただけます。

とは言え、わずかに残った竹林の材料を使って少しづつ市場籠も編まれている。先日より、久しぶりに販売の機会があり大きなサイズは売り切れとなっているが、小ぶりで使い勝手のよいモノは在庫がある。残り物には福があると言う、スズ竹市場籠は小さいサイズと言っても幅約39センチ×高さ25センチ×奧行き20センチ程度あり、日常使いには十分すぎる大きさ。このような竹籠を毎日の暮らしに活かし、豊かな気持ちで過ごしていただく事が自分たちの願いでもあるのだ。

竹は日本の伝統的な素材であり、修理しながら大切に使い続けることが、本来の竹の美しさを引き出す秘訣だ。壊れたからといって捨てるのではなく、手をかけて再び使えるようにする、これこそが、竹の持つ本当の価値なのかも知れないと思う。

竹虎では、お客様が長年愛用してきた竹籠を修理し、新たな命を吹き込むお手伝いをしている。思い出の詰まった手提げ籠を修理することで、また次の季節も一緒に過ごすことができる。

この春は、竹虎の手提げ籠を手に取って、自然の中でのひとときを楽しんでみてはいかがだろうか。春の陽気に包まれながら、竹の温もりを感じる時間は、きっと心を豊かにしてくれるはずだ。ぜひお気に入りの一品を見つけ、長く大切に使いながら、春のお出かけをより特別なものにしてほしいです。

京都のお茶農家さんから、昔ながらの竹籠の修理依頼をいただいた。「おおかご」と呼ばれるその籠は、なんと約25キロもの茶葉を収めるという大型のもの。依頼主の農家さんは、小さい頃から祖父が使っている姿を見て育ち、今では自ら大切に使い続けているという。そして、その竹籠を愛情を込めて「この子」と呼んでいた。

そんな大切な竹籠ならば、できる限り元の姿のまま修理し、お届けしたい。そう思いながらお預かりしたが、目の前にある竹籠は、現在では作る職人もほとんどいなくなった貴重なものだった。幅広の竹ヒゴや極太の力竹など、独特な構造が特徴的であり、以前、同じ京都で似たような竹籠を見た記憶がよみがえった。

「こりゃあ、大きな籠じゃねえ」

工場に持ち込むと、周囲の職人たちも驚きと興味を隠せない。編み方や作りの技術を見ては感心し、触れては頷く。近年では、竹籠を購入したお店でも修理を断られることが増え、行き場を失った籠が全国から届くようになった。そうした各地の竹籠を手にするたびに、日本のそれぞれの地方に根付いた竹細工の奥深さを実感する。

やはり、日本は竹の国だ、そして南北に長いのが面白味を増している。籠や竹笊ひとつ取っても、使う竹の種類が違い、地域ごとに異なる特色がある。

そして、そこには受け継がれてきた技術や知恵が詰まっている。修理を手がけるたびに、新たな発見があって、竹人としての挑戦心をくすぐられるのだ。

「おおかご」と呼ばれる茶籠は、孟宗竹と真竹を組み合わせて作られていた。口巻にはしなやかな真竹を使用し、本体の編みには丈夫な孟宗竹と真竹が見事に組み合わされている。その一つひとつに、当時の熟練職人ならではの技が光っているのだが、やはり長年の使用によって竹ひごが折れていたり、無くなっている箇所もあったりしていくつかの修理が必要だった。

これだけの年季の入った素晴らしい竹籠だ。できるだけ当時の技法を再現し、孟宗竹、真竹と同じ種類の竹を使って補修させていただいた。

ようやく修理を終えた茶籠は、またしっかりとした強度を取り戻し、これからも長く使っていただける状態に生まれ変わった。日本の竹製品は、一度壊れたからといってすぐに捨てるのではなく、こうして修理を施しながら長く使い続ける事ができる。それこそが、日本の伝統的なものづくりの精神であり、竹の魅力でもあるのだと思う。

大量生産・大量消費が当たり前の時代が、少しづつ見直されつつあるけれど、竹細工のように手直ししながら使い続ける文化を大切にしていきたいものだ。今回の茶籠の修理を通じて、竹の持つ可能性や、日本の手仕事の素晴らしさを改めて感じている。竹虎では、これからも竹籠の修理でお客様の大切な道具を長く使い続けられるお手伝いしていきたい。

須崎市の観光大使となって活躍するデイビッド・ブハダナ(David Bouhadana)さんが、日本唯一の虎竹の里にお越しいただいた。デイビットさんは、アメリカで寿司職人として名を馳せる一方、日本文化や地域の魅力を世界に伝える活動を行われている。須崎市の観光大使となられたからには、より深く地域の魅力を知りたいと考えて竹虎に来られたのだった。

虎竹の歴史や特徴について話を聞き、その美しさと不思議さ、希少性に驚かれたのではないかと思う。虎竹は日本で唯一、高知県須崎市安和地区にのみ自生する特別な竹である。竹の表面に自然に浮かび上がる虎模様は、世界的にも珍しく、その独特の風合いが高く評価され現代にまで続いてきた。

今回、デイビットさんに竹虎の工房と店舗を見学していただき、竹職人の技術や竹製品の多様性に触れてもらった。そして、せっかくの機会なので竹製電気自動車「竹トラッカー」に同乗いただく。竹の強さと軽さを活かして作られた車体に喜んでいただいたのではないか思う(笑)。

須崎市の魅力を世界に発信するデイビットさんには、また今週にお越しいただく予定になっている。虎竹の文化とその可能性に深く感じ入られたように、他に来高される海外の方々にも虎竹を含めた地域の魅力が伝わっていければいいと思う。

虎竹の伐採シーズンが終わり、山での作業を終えた竹材運搬車が工場へと戻ってきた。毎年、虎竹の伐採は1月末までと決められており、それに合わせて運搬車もフル稼働する。虎竹の自生する山は急峻で、曲がりくねった細い山道が続いているのでその厳しい環境の中で頼りになるのが、キャタピラーが付いた竹材専用のクローラ運搬車なのだ。長い原竹を積み込んで運ぶので、「舟」と呼ぶウラ(竹の先端部分)を載せるパーツがあるのが特徴的だ。

伐採された竹は、まず竹林で枝打ちされ結束できる山道に集められる。その後、運びやすいよう束にして、この運搬車に載せてゴトゴトと慎重に運び出されるのだ。急な勾配で歩くのですら困難な斜面や曲がりくねった狭い道も、このキャタピラー付きのクローラ運搬車なら力強く登っていく。この運搬車が導入される前には、キンマと言う木製の重たいソリを使っていた。担いで登るだけでも大変な重労働となっていたので、竹材専用のクローラ運搬車の存在は大きく、虎竹の伐採に欠かせない相棒なのだ。

毎年、伐採の時期になると虎竹の里の竹林を登ったり下ったり竹を運び続けるこの運搬車だが、シーズンが終わると工場へ戻り、メンテナンスの時期を迎える。山での過酷な仕事を終えた車体をしみじみと見てみる、泥や傷にまみれながらも、その役割をしっかりと果たしてくれた。今年も無事にシーズンを乗り越えたことに感謝しつつ、しっかりと整備を行い、次の年に備えるのだ。

虎竹の伐採は山の自然と向き合う仕事であり、そこには昔ながらの手作業だけでなく、現代の技術を取り入れた機械の力も欠かせない。虎竹を未来へとつないでいくために頑張ってくれた車体に「お疲れ様」と声をかけながら、また来年の活躍を期待している。

ボクは、もともと寝つきが良い方なのだが、竹炭枕を愛用するようになり更に良くなった気がする。もう、かれこれ20数年来、販売を続けさせていただいているが、お客様から沢山の嬉しいお声を頂いて、さすがにそこまでは...?と半信半疑でもあったのだか、気がつくと朝という感じだから、改めてその魅力を実感してきた。新しく竹炭職人と共に開発した竹炭枕も、「枕難民卒業」「手放せない」との声が届いているので、今朝もブログでご紹介することにした。

まだ、ご存知ない方には、竹炭など枕にしたら硬いのでは?と不思議に思われるのではないだろうか。確かに柔らかくはありません(笑)、でもその硬さがクセになるから面白い。そして、竹炭枕の最大の特長でもある、竹炭特有のシャリシャリとした音。これは、一般的な枕にはないこの感覚だが、意外にも心地よいと感じる人が多い。耳元で竹炭がわずかに鳴る音が、まるで自然の中にいるような安らぎをもたらし、心地よい眠りへと誘うようなのだ。

頭寒足熱が健康の基本と言われている。人生の3分の1を過ごす寝床なので、竹炭の持つ優れた調湿効果で、寝ている間に熱をこもらせずにいたい。夏でも冬でも一年通してお使いいただけるけれど、特に夏場の蒸し暑い夜には快適に眠ることができ、通気性が良いため過剰な発汗を抑えてくれる。寒い季節でも、寝汗をかかれる方はいるようで少し前には「冬でもアイスノンが必要だったが、この枕では不要になった」との声も寄せられている。

「気がついたら朝になっている」、なかなか寝付けない方からしたら羨望の睡眠体験だと思う。竹炭枕を使い始めて寝付きの改善や熟睡できるようになったと、実際に多くのお便りを頂戴して自分たちが思う以上に皆様にご支持いただいてると気づかされる。そう言えば家族に一晩貸したら返ってこなくなって、追加でご注文いただいた事を思い出した(笑)まさに、一度使えば手放せなくなるのかも知れない。長年、枕に悩んできた方がおられたら、一度試して国産竹炭の心地よさをぜひ体験してみてほしい。YouTube動画も新しく作ったのでご覧ください。

山ぶどう手提げ籠バッグは、使い込むほどに風合いが増し、独特の艶が出る魅力的な品である。近年は、輸入の籠も多数目にするようになったけれど、目の肥えた方はやはり国産を選ばれている。お客様が35年間大切に使っている山葡萄と、同じく山の素材を活かしたクルミの手提げ籠もまた、一目で分かる日本の熟練職人の手による丁寧な編み込み、それが使い続けられて来たことで味わい深い表情へと変化している。

今回、そんな長年愛用されてきた山ぶどうとクルミの手提げ籠が修理のため竹虎に届いた。どちらも持ち主に大切にされ、見事な風合いを纏っている。山ぶどうの籠は丈夫で、しなやかさがあり、使い込むことで一層の深みが出る。一方、クルミの籠は山ぶどうに比べてやや耐久性に劣るものの、独特の木肌の編み目が美しく人気がある。

このクルミの手提げバッグだが、特に傷みやすい持ち手と本体のジョイント部分に注目いただきたい。何気に作られているようではあるが、実はより耐久性のある山ぶどうが用いられている。

本当に細かい所なので見逃されがちではあるけれど、この仕様には、山の素材の特性を熟知した職人の工夫が活かされており、クルミ籠の強度を高めてお客様にご満足いただきたいと願う職人魂が秘められている。このような細部へのこだわりがあるからこそ、国産のクルミバッグは長年にわたって使い続けられるのである。

そして、さらに修理を施すことで、これらの籠はもっと長く長く、ご愛用できるようになる。使うほどに手に馴染み、持ち主とともに時を重ねる山ぶどうとクルミの手提げ籠バッグ。日本の自然素材の素晴らしさと、それを生かす伝統の職人の知恵と技を改めて実感する機会となっている。再び、お客様のお手元に届ける日が、春を待つように待ち遠しい。

皆さんは、「生涯大学」なるものをご存知だろうか?

生涯大学とは、60歳以上の方々が参加する学びの場であり、高知県内でも多くの方が熱心に学んでいる。毎年700名もの受講生が集まられると言うから、その規模に驚くけれど、まさに人生百年時代にふさわしい大学だと思う。クラスがいくつかあって、これまでに何度か講師として呼んでもらったが、今回も100名を超える受講者の皆さんに真剣な姿勢でお聴きいただいた。

それにしても、午前と午後の講義を昼食を挟んで一日かけて受講するという熱意には、毎回感動させられる。年齢を重ねてもなお、新しい知識を求め、学び続けようとする姿は素晴らしいものだ。高齢者が学ぶことには多くの意義があって、知識を深めることはもちろんだが、同じ志を持つ仲間と学ぶことで交流が生まれ、日々の生活に張り合いができる。高齢化が進む高知県は、「高齢化先進県」であるが、こうしたイキイキした受講生の皆様を見ていると「生涯大学先進県」、日本のトップランナーではないか(笑)。

今回の講義でも、竹について昔から日本の暮らしに深く関わってきた話しなどさせていただいた。ところが、地元の方ばかりであり、自分より一世代上の方々もおられるのにも関わらず、茶碗籠など使われたこともないし、案外と竹の事をご存知ないことに少しショックを受けた。身近に竹林があり、毎日のように目にされている方も多いはずなのに、竹と人々の距離はボクが思うよりずっと離れている。

竹の持つ魅力や可能性を感じてもらえる竹製品もあるのに...と自分の力不足も感じています。

虎竹の里では虎竹の伐採が終わり、一段落したところに取材が入った。たまたま、今回お越しいただいたのはイタリア人のカメラマンの方だった。海外からの訪問者が多くなっているとニュースで見る事がある。訪日の方々は日本といえば富士山など象徴的なものを思い浮かべるが、竹も日本的な自然の光景として人気がある。

そこで、竹林を見に行くといえば、まず京都を思い浮かべるのではないだろうか。確かに、京都の竹林は美しく、観光名所としても有名である。しかし、インバウンドの皆様が訪れる竹林の多くは観光用に手入れされていたり、筍を栽培するための畑として管理されている竹林の場合が多い。

ところが、虎竹の里の竹林は、観賞用でもなく、筍を食することもない。竹製品や竹細工に適した、良質な竹を育てるために手入れされている。竹の成長や品質を見極めながら、適切な時期に伐採し、次世代の竹が健全に育つよう管理されている。これは、日本唯一の虎竹を維持し、長年にわたり受け継いできた山の職人の知恵と努力の賜物である。

今回の取材では、実際に竹細工に使うための竹を育てるという日本の竹文化の深さを感じ取っていただけただろうか。竹林の持つ役割や景観を保つ大切さを、多くの人々にも知ってもらえる機会になれば嬉しい。土佐藩政時代には、年貢として献上されていた虎竹の里の竹。この竹林は、単なる風景ではない、地域の竹文化を未来へとつなげるために存在していると思う。他にはない、この土地だけの価値を、国内外問わず伝えていくことが、130年にわたり竹と向き会ってきた自分たちの義務でもある。

徳島県阿南市で開催された「活竹祭り」に参加してきた。今年で33回目を迎えるこの祭りは、かつては竹製品が数多く並び、竹の豊富な産地ならではのイベントとして盛り上がっていたそうだ。随分と前のことだが、一度訪れた際にも、地元の職人さん達による竹籠やザル、そして竹民具、生活道具から漁具、あるいは趣味の竹製品まで、多種多様な竹製品が並んでいた記憶がある。

そもそも、徳島には孟宗竹も多いが吉野川という一級河川が流れ、その両岸には真竹林の続く竹の豊富な地域でもあり、阿波竹人形という、素晴らしい竹細工の伝統も続いている。

しかし、今回訪れてみると、竹という名前こそ残っているものの、竹製品の出品は少なくなっていた。多くのブースでは、あまり竹には関連しない地元の産品が目立ち、時代の流れを感じずにはいられない。もちろん、徳島だけに限った事ではないのだが、地域の伝統産業が変化しつつあることは確かだ。そんな中、竹資源を新しい用途に活用しようとされている方々の参加もあった。竹を資源とするには、安定した竹材確保が課題となると思うので、これからの広がりを楽しみにしたい。

さて、今回お招きいただいていた虎竹電気自動車「竹トラッカー」は、お陰様で多くの来場者の注目を集めた。天気も良かったので家族連れが次々と訪れ、特に子どもたちは大喜びで試乗を楽しんでくれて嬉しかった。

虎竹の美しい模様を活かしたボディに加え、環境に優しい電動仕様の静かな走りも評価されているようだった。やはり、実際に乗って体験することで、竹の魅力や可能性を感じてもらえるのだろう。

竹に触れる機会が少なくなりつつある現在、こうした小さな取り組みが新しい竹の価値を伝える機会になることを願っている。伝統と革新の融合と言えば大袈裟だが、竹文化を未来へとつなげていく一歩をいつも模索している。

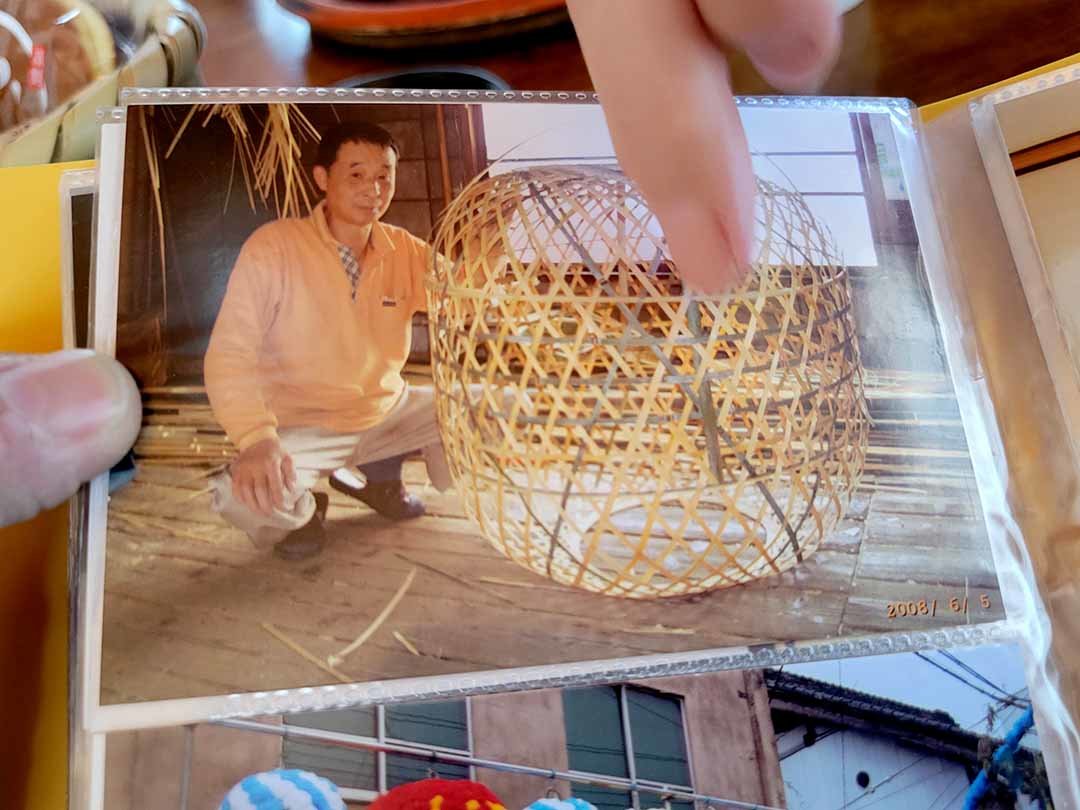

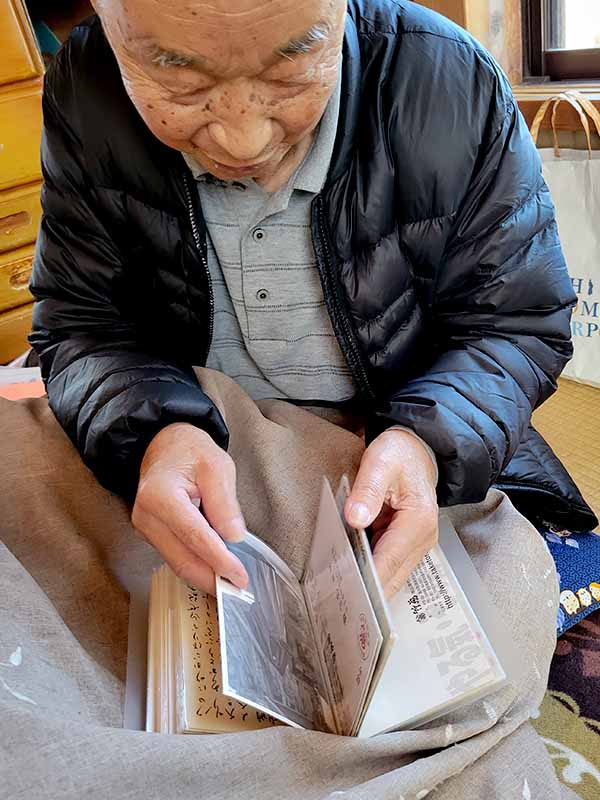

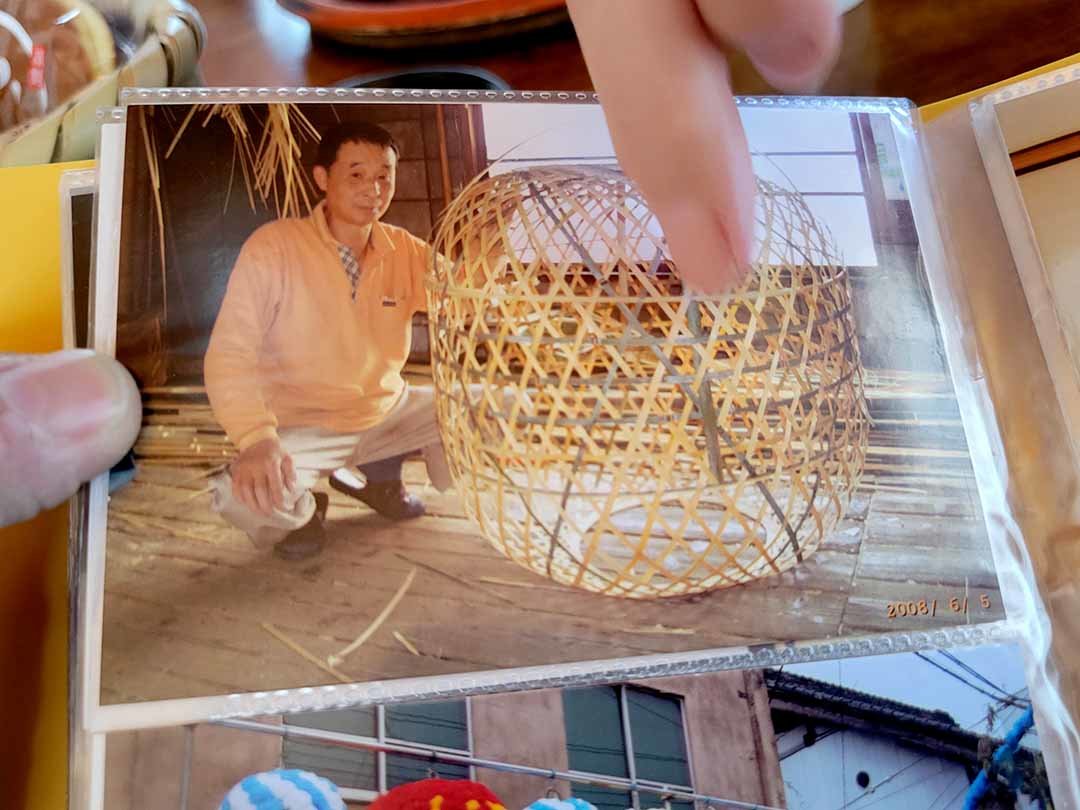

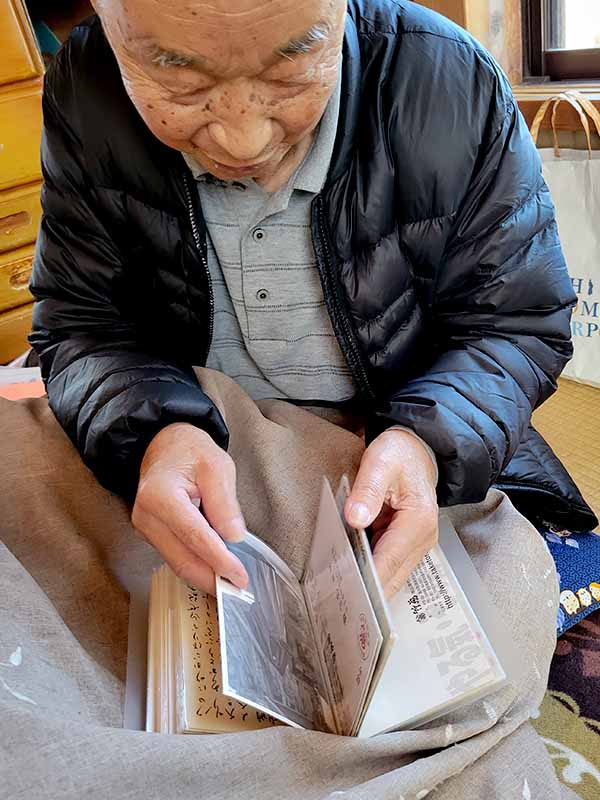

近くを通りかかったので、数年前に引退されて悠々自適の生活を送る竹職人さんを訪ねてみる事にした。気さくで、いつも明るいこの方は、ボクの知る限り最速で竹籠でも竹ざるでも編み込んでいく、凄腕職人だった。惜しまれながら70代後半で、仕事をキッパリと止められたが、その若かりし頃の技はブログ最後にYouTube動画を掲載しているので、是非ご覧いただきたい。

竹職人さんを沢山見て来て思うのは、お歳を取られてからも、何十年と連れ添ったご夫婦が実に仲が良いことが素晴らしい。実は、この画像をご覧いただいても分かるように、竹工房にも奥様の姿がある。昔の職人さんは、ご主人である竹職人の家に嫁ぐと、奥様も何らかの竹仕事を担当されるようになり、二人三脚で竹籠を仕上げられていた方が多い。

だから、いつくになっても息の合った感じでお二人で暮らせるのだろうか...、などと昔の懐かしいアルバムを拝見しながら思ったりする。

おっと、この画像は伐り出した竹を懐かしいリヤカーで運んでいる。リヤカーは竹虎に一台残っているけれど、ほとんど見かける事は無くなったので、時代を感じてしまう。

竹虎四代目の新春年賀状も大切にアルバムに入れて保管してくださっている。いつも、工房では息をつく間もないほどの激しいお仕事ぶりだったので、こんなにゆっくりした時間をご一緒できるのは初めてだったかも知れない。いつまでも、お元気でいて欲しいと思っている。