復刻した流鏑馬笠は少しづつ愛好家の皆様に届けさせていただいている。そんな中のお一人が、ご自身で好みの形にされたいとの事で、柿渋と漆を塗布する前の、生地の状態で笠をお届けしていた。すると、ご自分流に形をアレンジされ、素晴らしい流鏑馬笠に仕立てられたのだ。

ツバの両端か立ち上がり、笠の前頭部が狭くなった作りは、走っている馬上から弓を射らなければならない流鏑馬の射手が被るにふさわしい形になっていて目を見張った。

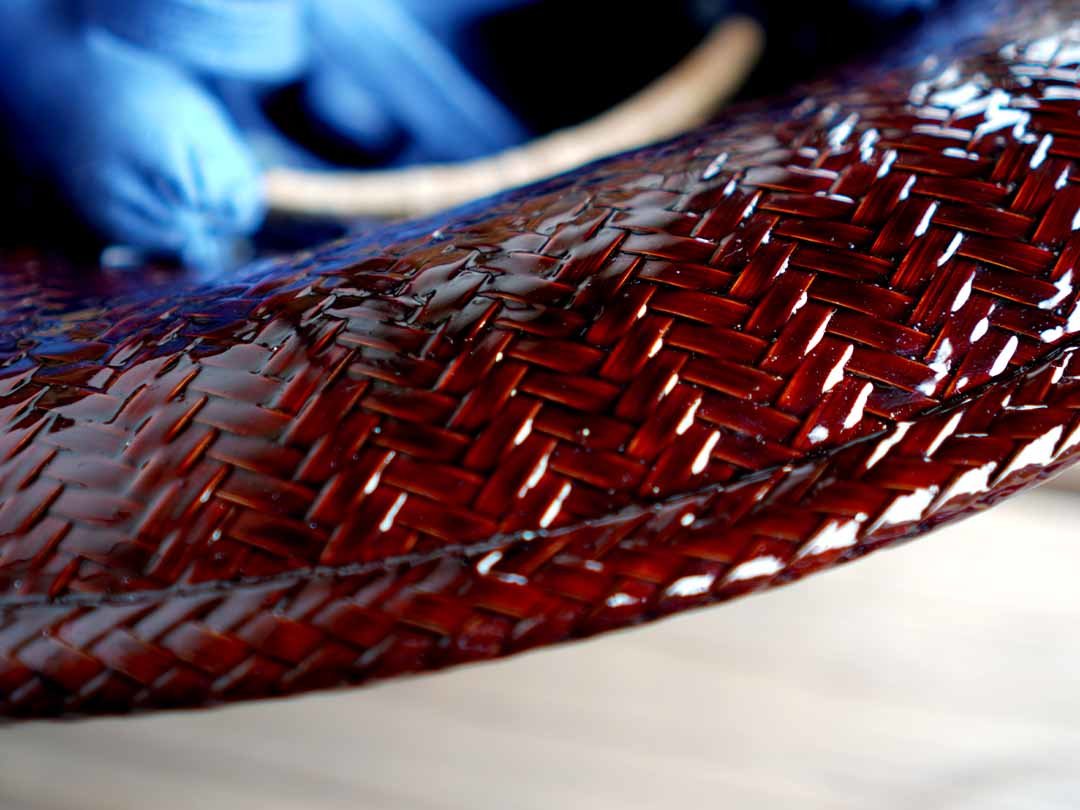

光の加減によって、深みのある色合いが浮かび上がる塗り重ねた漆も、耐久性と見栄えとの両方を兼ね備えていて魅力的だ。軽く丈夫でありながら、独特の美しさを持ちながら強い風や激しい動きにも、しっかり頭部に固定される流鏑馬。

しかし、その機能性を生み出す竹編みの下地こそが大事、一本一本正確な幅と厚みに揃えられた柾の竹ヒゴを緻密に編み込む竹職人の技がなけば、とうてい出来あがるものではない。

流鏑馬笠には、国産では本当に少なくなった竹網代笠の技術が活かされている。

五徳の取り付け方、直接頭に当たる枕、顎紐など本当によく考えて作られている。笠の竹編みばかりを考えていたが、実際の射手の方ならではの実用的な造作は非常に参考になる。

竹製品は、使う人によってさまざまな表情を見せる。職人の手による伝統的な製品も素晴らしいが、それを手にした人が更に自分流に手を加えることで完成するものもある。流鏑馬笠が、このようにして実践的な、個性的な笠へと昇華されたことを大変嬉しく思っている。

竹の持つ可能性は無限大に広がっている。伝統と創造の融合によって生まれた今回の流鏑馬笠のように、竹製品をカスタマイズし、自分だけの特別なアイテムを作る楽しさも、ぜひ多くの人に知っていただきたい。

コメントする