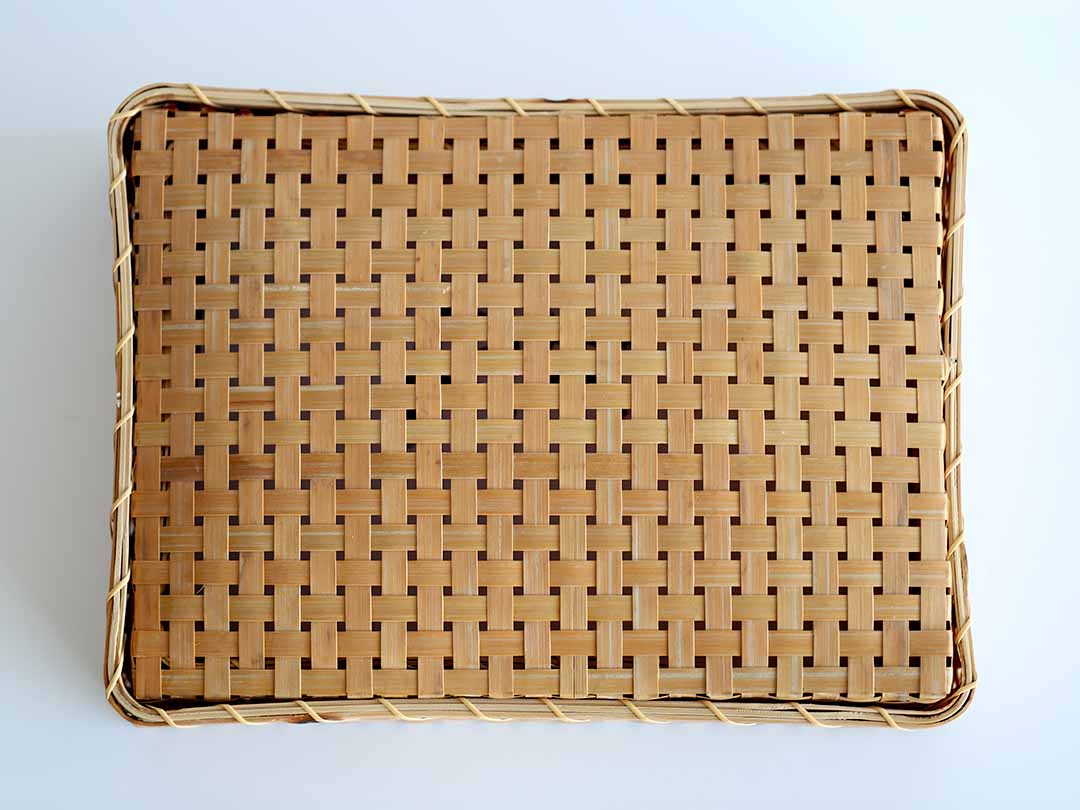

普段、皆様が身近に目にする竹串をはじめとする竹製品の多くは海外生産に移行している。時代の流れと言うか、価格競争や大量生産が求められる中で、日本の竹を使い国内で製造する竹串は、コスト面でのハードルが高く、既に市場から姿を消して久しい。

しかし、創業以来、地元にしか成育しない虎竹を生産し続けてきた竹虎だ、日本の竹への愛着や思いは誰にも負けない。そこで、わざわざ海外製ならいくらでも安価にあるような竹串や竹楊枝、竹割箸の国内製造に挑戦している。まるで、ドン・キホーテかと思うことがある(街中にある大型店舗ではありません)。

Many of the bamboo products you see around you, including the bamboo skewers, are being produced overseas. In the current climate of price competition and mass production, bamboo skewers made in Japan using Japanese bamboo are too expensive to manufacture, and have long since disappeared from the market.

However, Taketora has been producing Tiger Bamboo, which only grows locally, since its founding, and its love and affection for Japanese bamboo is unmatched. That's why we are challenging ourselves to manufacture bamboo skewers, bamboo toothpicks, and disposable bamboo chopsticks domestically, even though they are cheaply available overseas. Sometimes I feel like I'm Don Quixote.

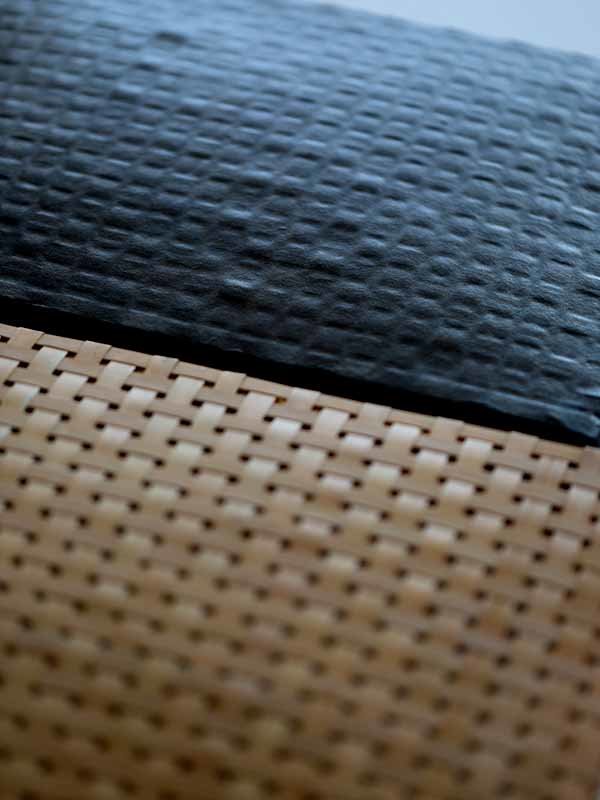

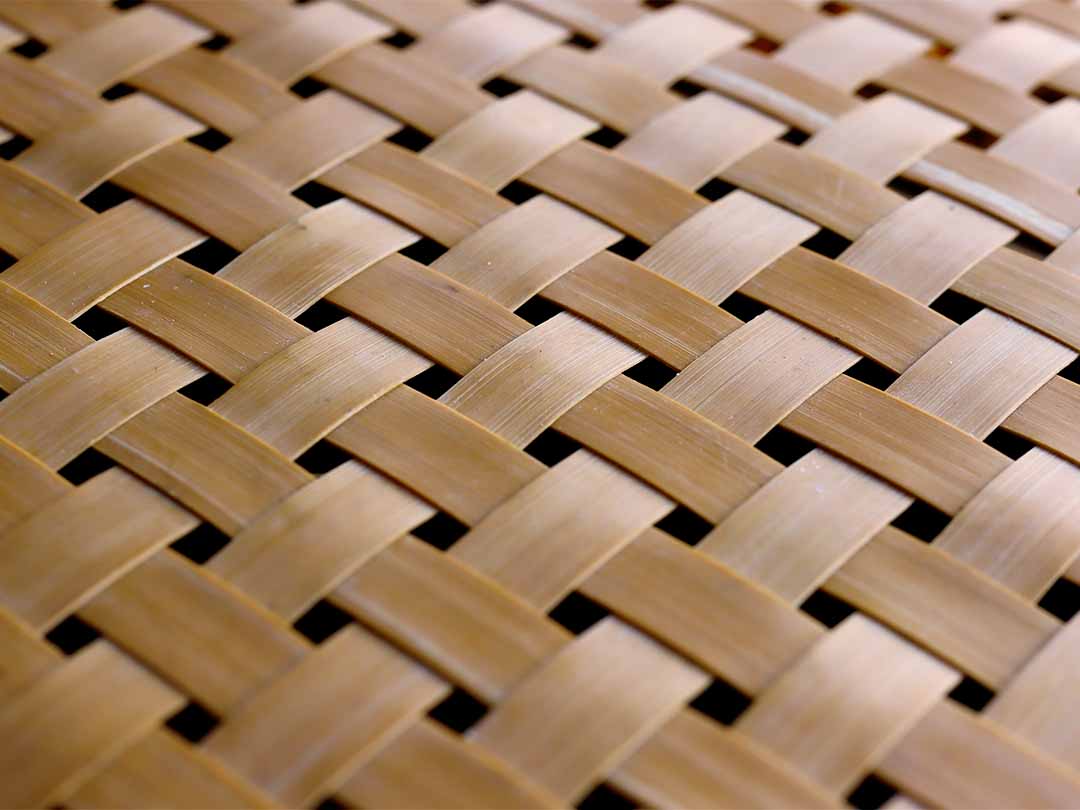

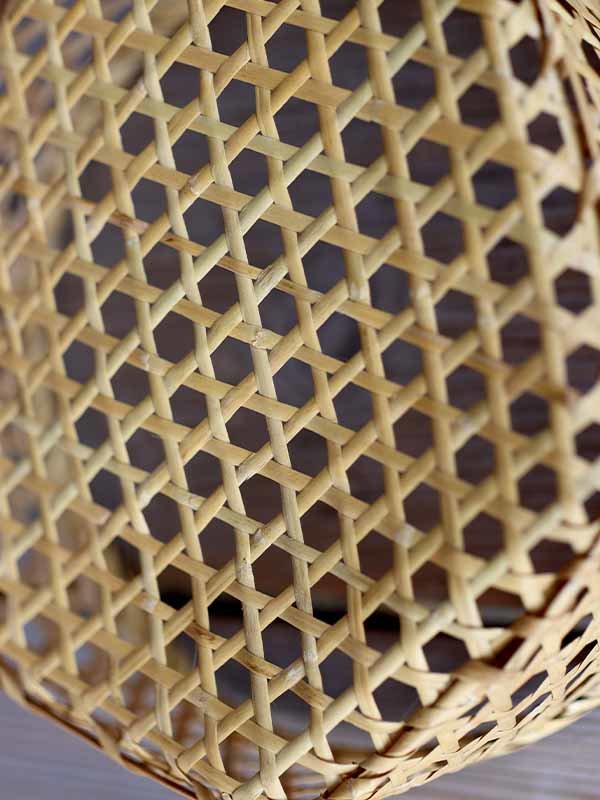

ボクは、いつも日本の竹は世界一だと言ってきた。国内に2人しかいない世界竹大使としても、世界の竹を見てきて、やはりそう思う。日本の竹には、気候や土壌に恵まれた環境で育まれた独自の特徴がある。その、しなやかさや美しい表面、手にしたときの感触や強さは、海外産の竹とは一線を画している。これこそが、日本の竹で作る竹串の真価だと信じている。

現在、竹串、竹楊枝、竹割箸の需要は飲食業界や家庭用品に広がっているけれど、安価な海外製品に押され、日本産の竹製品を選ぶ方は、安心・安全にこだわる方か、余程の変わり者だけかも知れない(笑)。

I have always said that Japanese bamboo is the best in the world. As one of only two World Bamboo Ambassadors in Japan, I have seen bamboo from all over the world and I think so too. Japanese bamboo has its own unique characteristics, which are cultivated in an environment blessed with a favorable climate and soil. Its flexibility, beautiful surface, feel when you hold it, and strength set it apart from bamboo produced overseas. I believe that this is the true value of bamboo skewers made from Japanese bamboo.

Currently, the demand for bamboo skewers, bamboo toothpicks, and disposable bamboo chopsticks is spreading to the food and beverage industry and household products, but those who choose Japanese bamboo products, pushed aside by cheap overseas products, may be only those who are particular about safety and security, or very eccentric people.

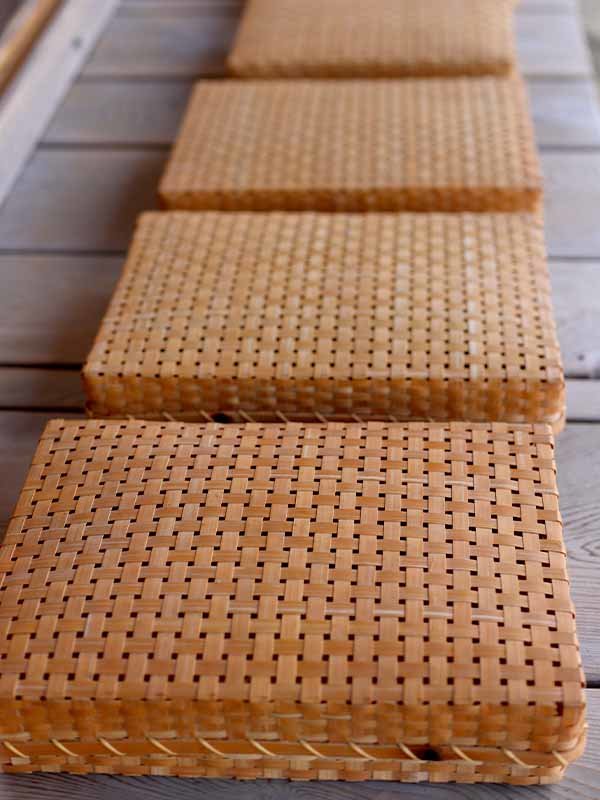

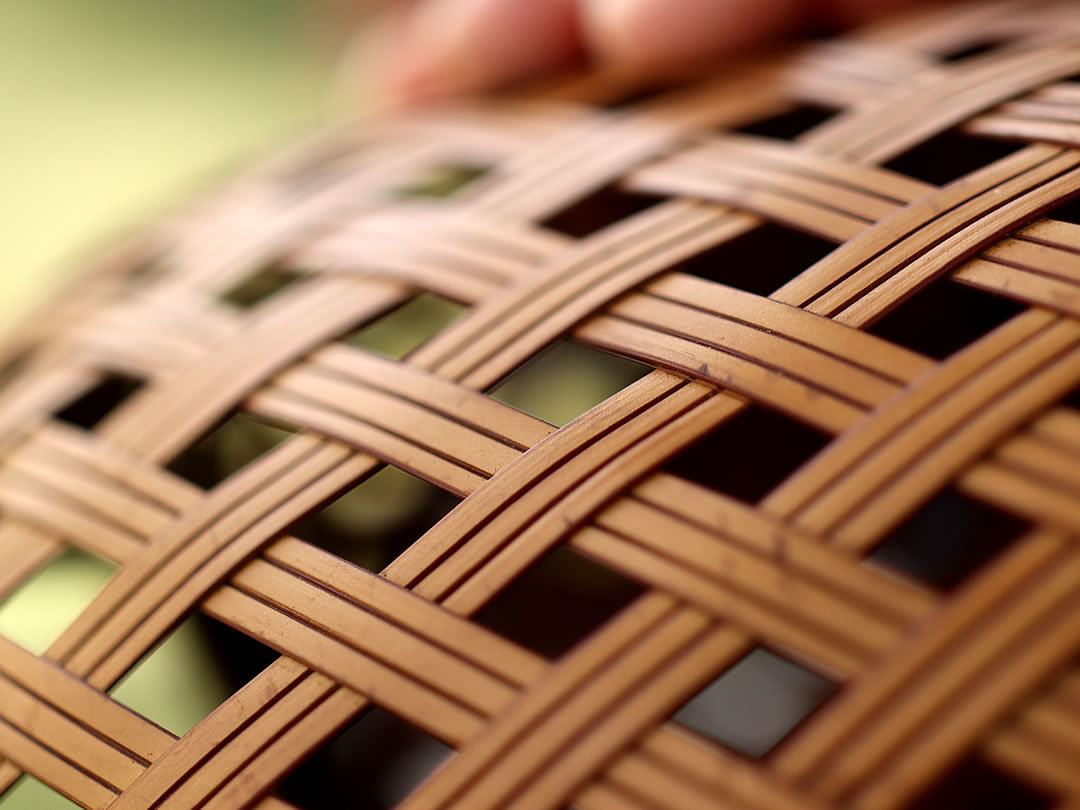

国内製造は、コストが高いことは間違いないが、その背景には品質への妥協はなく、地域の竹への想いがある。日本の竹を使用し、一本一本丁寧に製造することで、海外製品にはない価値をお届できると思っている。それは、単に竹製品のクオリティという事だけでなく、日本の里山の景観、そこに生活する職人など、竹そのものだけではない。

継承されてきた竹文化を次世代に繋ぐ使命感を持って、大袈裟に言えば伝統と革新を融合させるプロジェクトだと考えている。竹という素材の可能性を広げながら、どこまで環境にも優しい持続可能な日本のものづくりのお手伝いが出来るか分からないが、限界までやり続けていく。

There is no doubt that domestic production is expensive, but behind it there is no compromise on quality and a passion for the local bamboo. I believe that by using Japanese bamboo and manufacturing each piece carefully, we can deliver value that overseas products do not have. It is not just about the quality of the bamboo products, but also the bamboo itself, such as the scenery of Japanese Satoyama and the craftsmen who live there.

With a sense of mission to connect the inherited bamboo culture to the next generation, I think of this project as fusing tradition and innovation, to put it dramatically. I don't know how far I can help environmentally friendly and sustainable Japanese manufacturing while expanding the possibilities of bamboo as a material, but I will continue to do my best.