一体何人で玉入れ競争をするつもりだろうか!?こんな特大の真竹玉入れ籠が出来あがった。ところが、実はこれくらいのサイズの六ツ目編みの竹籠は、たまに製作させてもらう事がある。たとえば、背負い籠では、重量のあるものだと大き過ぎたら担げないが、落ち葉籠として使うのなら大丈夫だったりする。今回の特大玉入れ籠も、実は玉入れ競技ではなく繊維関係の仕事用として使われるものだ。

さて、ここに小石を入れて編み込んだ籠がある。護岸用として使われて来た蛇篭を思わせるものだが、サイズはずっと小さくて箸置きとしてお使い頂いている。

全く同じ形で少し大きく編み上げた虎竹ヘチマ籠には、お客様のご要望で最高級竹炭を入れてインテリアを兼ねた竹炭籠としている。同じ竹編みでも、大きくしたり、小さくしたりで用途が全く異なり面白いが、新年に向けてこれらの竹籠をヒントに準備をする予定だ。まだ半年も先なのに気が早い(笑)。

「泡もたたない、こんな水で、しかもこんな少しでほんとに汚れが落ちるの?」多くの方が半信半疑で、お使いになられる竹炭の洗い水。お使いいただくのは、アトピーであったり、敏感肌であったり、お肌の悩みや化学物質過敏症の方が多い。そんな皆様が、色々と洗剤を試された果てに、ようやく辿り着いたと言っていただける洗濯用洗剤なのだ。

何を隠そう自分も、小さい頃から皮膚科にどれくらいお金を使ったか分からない、そう母が言うほどアトピー体質で痒みには困っていたから、そのような皆様の気持ちは良く分かる。全寮制の明徳中学に入学してからは、自分で洗濯する事が日課だったから、すすぎが足りないと襟首や袖口など一発で肌荒れしてしまっていた。もし、同じようなスキントラブルの方がおられたら、一度竹炭の洗い水をご愛用いただく皆様の声をご覧ください。

それにしても、この真っ黒な竹炭からできた透明な水が、お洗濯ものを真っ白に洗い上げるのだから少し不思議な気もする。けれど、昔からカマドの灰をお洗濯に使っていた、おばあちゃんの知恵を応用しただけの洗剤なのだ。ただし、素材が継続利用可能な唯一の天然資源とも言われる竹というのが素晴らしい点だ。

汚れ落ちはバッチリ綺麗に落ちて、更に良い点がニオイがない事。梅雨時はお部屋に洗濯物を干される方も多いかと思うけれど、こんな時こそ部屋干しのニオイ解消にご使用いただくのはオススメだ。洗い上がりが明らかに、ふんわりとしている等というお客様のお声もあるので、お試しいただきたい。

同じ頃合いの、細めの真竹ばかりを集めて一体何を作るのかお分かりだろうか?良くご覧いただくと全ての竹には節が入っているので、丸竹のまま使えばコップか何か容器のようなものも出来そうだ。

さて、この真竹を小さな釜の中で沸き立った熱湯に入れていく。小型ではあるものの、これが湯抜きと言って、竹材の余分な油分を除去していく加工だ。虎竹のように、ガスバーナーの炎でする油抜きが乾式と呼ばれるのに対して、熱湯は湿式と呼ばれるが同じ効果がある。

こうして湯抜きされた竹は色合いがこのように変化する。この後、乾燥によりさらに色合いは変わっていくが、竹には糖類やデンプンが多く含まれているので、これらを油抜きする事により除去して害虫やカビに対する耐久性を高めているのだ。

特に近年、頭を悩ませている竹の虫は、竹表皮ではなく竹の身部分を食害する。そこで、薄い竹ヒゴにする竹材は問題ないが、竹の身部分を厚く使う茶碗籠の足だけは念のため湯抜きしているのだ。青竹細工に使う竹材で湯抜き加工するなんて異例中の異例だが、最高の竹籠を編み上げている職人の自負とこだわりが垣間見える。

サクランボの収穫を手伝わさせてもらった。片手で小枝をもって茎をつまんで上に動かすとポロリと収穫できる。しかし、小粒だから、あの枝、この枝と収穫は本当に重労働だと思う。山形では「はけご」と呼ばれる腰籠も、大きくてもダメだ、これくらいのサイズで少しづつ運ばないとサクランボはデリケートなのだ。

収穫される度に運ばれて来るサクランボは色別、サイズ別に選り分けられる。ご家族三世代の皆様が力を合わせられているのが素晴らしい。まさに、家族の絆で作られている果物だと思った。

実は収穫籠は竹製のものだけではなく、荷造り用のPPバンドで作られたものなどもあるようだ。素材や大きさの違いは、他に栽培されているラ・フランスやブドウ、リンゴなどの果物用なのかも知れない。

畑で収穫作業をされていた方々も戻られて休憩タイム。缶コーヒーと地元のお菓子での楽しいひと時は竹虎の現場や内職さんでもあるから全国共通だ(笑)。

選別場でブラスチックコンテナの上で休む腰籠は、やりは存在感が圧倒的に見えて仕方ない。

仕事が再開されて、次々とサクランボの宝石箱が出来あがる。

思えば、この可憐な果物の収穫に役立っているのだ。凄い事だと思っている。

修理させてもらった腰籠が農家の方々の大切なパートナーとして活躍している姿を拝見した。竹籠が畑でどれだけ重要な役割を果たしているのかを改めて感じさせてもらった。天童市の美しい果樹園の景色とともに、サクランボの収穫作業は貴重な体験となった。

この美味しそうなサクランボはどうだろうか!?

来年もその次も、その次の年も長く長くお使いいただきたい、虎竹で修理させていただいた腰籠。そして、また何か不具合があって手直しの連絡をしてくださるのは、もしかしたら次世代を担う方々からかも知れない。

昨年、サクランボ農家のお客様から収穫用の腰籠三個の修理を依頼され、その修理が完了したことをこの30年ブログ「竹虎四代目がゆく!」続・使い込まれたサクランボ籠の修理で皆様にお知らせさせて頂いた。

山形のサクランボといえば、佐藤錦などが有名で高級フルーツだ。まるで宝石のように輝やいており、普段は食する機会などはあまりない。一体どのような場所で栽培されているのだろうか?

最初は一個だけの修理依頼だった籠が、職人の手によって蘇った出来栄えに、農家の方が思わず全ての腰籠の修理依頼をされてきたのだ。あれから10カ月が経ち、その腰籠がどのように農園でお使いいただけているのだろうか?どうしても拝見したくて、山形県天童市の農家さんを訪問させてもらった。

天童市は美しい自然に囲まれた町で、訪れた日は晴天に恵まれ本当に気持ちのよい日だった。農家さんの畑に到着するやいなや、修理させてもらった腰籠が目に飛び込んでくる。

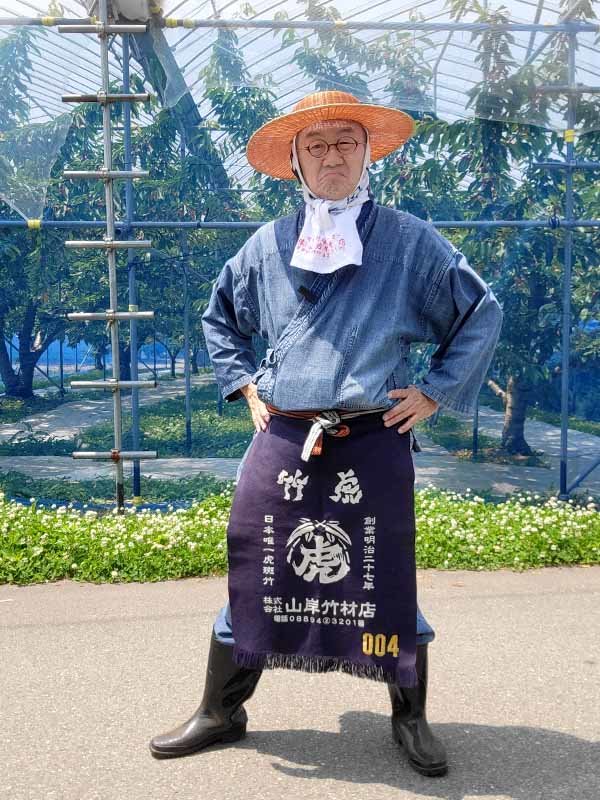

すっかり農家さんに溶け込んだ格好、皆さん暑い暑いと言われていたが、風は涼しくとても過ごしやすいのは、さすが東北だと感じた。

畑に入れて頂くと、早速サクランボの収穫作業を行う姿が目に飛び込んでくる。今日は朝の5時から収穫作業が始まっているそうだ。それにしてもサクランボの果樹園自体が初めてだからキョロキョロ、ここでは佐藤錦の他に数種類のサクランボが栽培されているとの事で、なるほど実の色合いが異なっていたりする。

おおっ!昨年に修理させてもらった腰籠がしっかりと腰に巻かれている。脚立の上で大変な作業をされながら、輝くような真っ赤なサクランボが次々に収穫されて腰籠に入れられる光景に感動した。

サクランボは傷みやすい果物だそうだ。手早く収穫して、集められたサクランボはすぐに集荷選別場に運ばれている。「この籠、本当に丈夫で使いやすいです。収穫がとてもスムーズになりました」と笑顔で話していただき嬉しくなる。こうして、あの壊れた腰籠が現場で活躍している姿を見て、竹虎としての誇りを強く感じました。

それにしても、収穫されたばかりのサクランボは何とジューシーで、爽やかな甘さ、これが本物かと驚いてしまう。口いっぱいに広がる美味しさに思わず声を上げてしまった。ツヤツヤと美しいサクランボを前に、農家さんの日々の努力と情熱に心から敬意を抱くのだ。

先週の高知新聞に、地元須崎から唯一よさこい祭りに出場するチーム「すさき~真実(まっこと)~」の取り組みが掲載された。よさこい祭りに出場する踊り子の皆さんの衣装、音楽、地方車などは毎年新調されるのが普通なのだが、今年は代表の大崎さんが言われるように「縁が重なり」、これらを全て地元で担当するオール須崎での参加となる。

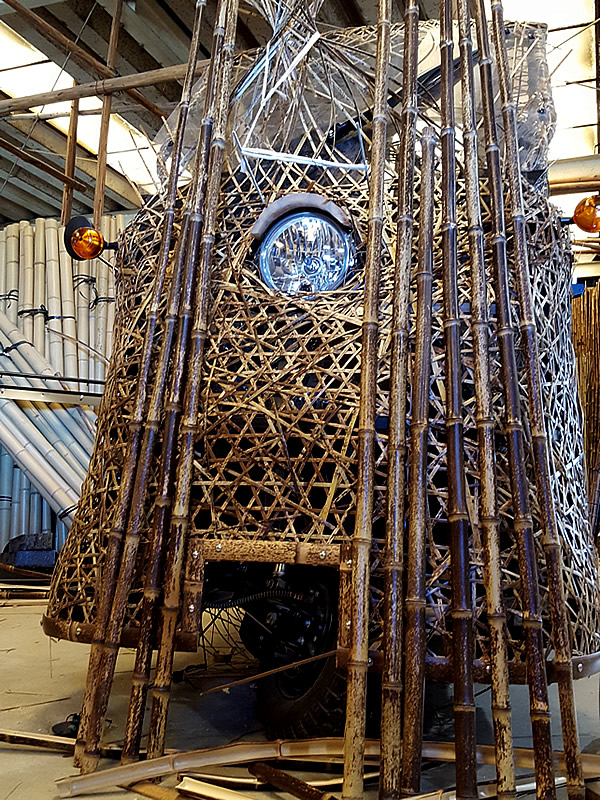

衣装は、東京やロンドンでもデザインの経験をされて須崎市内の商店街に店舗を開いたホホ衣類さんが担当、音楽は市内出身のNEW CINEMA WEEKEND81さん、地方車は竹虎が製作する。

須崎は太平洋に面した高知県にあっても特に魚へのこだわりの強い魚の町だ。そんな須崎らしく、高台から見た暁が今回のテーマ、この衣装製作には地元の須崎総合高校の生徒さんが関わっている事も今度のよさこい祭りが、次世代を担う若人にとって貴重な経験となりそうで素晴らしいと思う。

地域全体が一丸となり、よさこい祭りを盛り上げていく事が、自分の小さな頃には人通りと車の往来が絶えなかった商店街のような活気ある須崎市の絆を深め、次世代へ繋ぐ大切な機会となればいい。そのためには、来月から開始予定の虎竹の地方車は、心して製作していかねばならない。

土用干しのシーズンがやってくる、暖冬の影響なのか梅が不作で少ないそうだが、例年梅干し作りをされている方々はやはり楽しみにされている事だと思う。そんな皆様に、丈夫で安心して使える国産という事でご支持いただく竹虎では、昔から暮らしの中で使われて来た、素朴だけれど温かみと先人の知恵がいっぱいの竹ざるを編み続けている。

竹ざるには、竹ヒゴを隙間なくキッチリ編み込んだ網代編み、あえて隙間を空けて通気性を良くした四ツ目編がある。どちらの編み込みも、ご自宅の庭先などでゆったり使える定番の60cmサイズから、ベランダでも手軽にお使いいただける少しコンパクトな40cmサイズまで、それぞれご用意している。

これは、元々養蚕の盛んな頃に蚕棚として使われていた平編み籠を復刻させてもの。エビラと呼ばれ、地元の農家さんを訪ねると干し椎茸や干し大根用として普通に使用されている。竹伐採のしんどさ、竹材管理の大変さ、竹細工の苦労を知り尽くした自分達だ、実はお値引きする事が一番嫌いな事のひとつ。山の仕事、職人の仕事を適正に認めていただきたいと本気で取り組んできたから当然だ。

けれど、伝統の本物の技を、安心して長くご愛用いただける竹ざるを、初めての方にもお届けしたいから、期間限定で少しだけお安くしてお求めやすいようにしています。

梅干しざる10%OFF&送料無料SALE!

2024年6月21日(金)10:00~6月26日(水)9:59まで

先月だったか、重さ3割減、愛着10割増しとしてご紹介した真竹コンテナ手提げ籠バッグ。自分が手元に置いて使っている、洗濯物が5キロも入る大型コンテナ籠を、女性の方でも気軽に使えるコンパクトサイズにしたものだ。昔から御用籠と呼ばれて、今なら普通に使われている段ボールのような役割をしていた籠だから、とにかく丈夫に作られている。力竹も幅広で厚みのある武骨なも竹ヒゴが当てがわれているから少し重量がある。

約幅41㎝×高さ22㎝×奧行き26㎝のサイズにしても1キロ程度になるから、初めて持つと少し重いかなと感じるかも知れない。最初に「重さ3割減」と申し上げているが、これは使っているうちに竹が乾燥して300gくらいは軽くなるから安心してください。

いずれにせよ、今は竹の旬が良くないので秋以降に伐採した真竹を使って製作となる。見た目は繊細な籠ではないが、アウトドア等では自然素材でありながら、こんなに頼りになるタフな相棒は少ない。ページでは売り切れになっているが「再入荷お知らせ」ボタンからお申込みいただければ、製作できたら優先的にお知らせしているので、気になる方はお申込みしておいて下さい。

数年前から竹林に兆しがあって、120年に一度のタイミングというのは本当なのだなあと自然の摂理に感心もしている。すっかりお馴染みになった竹の開花なので、最近では車を停める事もなくなったけれど、久しぶりに道路脇にある竹林に立ち止まった。

このように枯れたようになった竹林に気づいて、聞かれる事やお問い合わせをいただく事もある。少し前は部分開花もあって、テングス病という植物の罹患と間違える方もおられたが、開花が進んでくると違いは一目瞭然のようだ。

意外に思われるかも知れませんが、竹はイネ科だ。真竹や淡竹は120年に一度しか花を咲かせないので、稲穂のような竹の花を普通に見られるのは貴重な体験だと思う。

部分開花した竹の花を、山の職人さんが届けてくれた事が何度かあった。しかし、開花の周期があまりにも長いので、竹林の持ち主の方でさえ一体何が起こったのか?と驚く方ばかりで、竹の事は身近でも知られていないのだと改めて感じている。生命力にあふれる竹が、開花と共に竹林全体が枯れていく不思議に、かつては災害など不吉な前兆とも信じられていた事がある。確かに、縦横無尽に地面に根を張り巡らせている竹なら、もしかしたら何かを察知しるのかも知れないと言われる方もいる。そんな神秘的な雰囲気さえある竹だが、すべては大自然のサイクルではないだろうか。

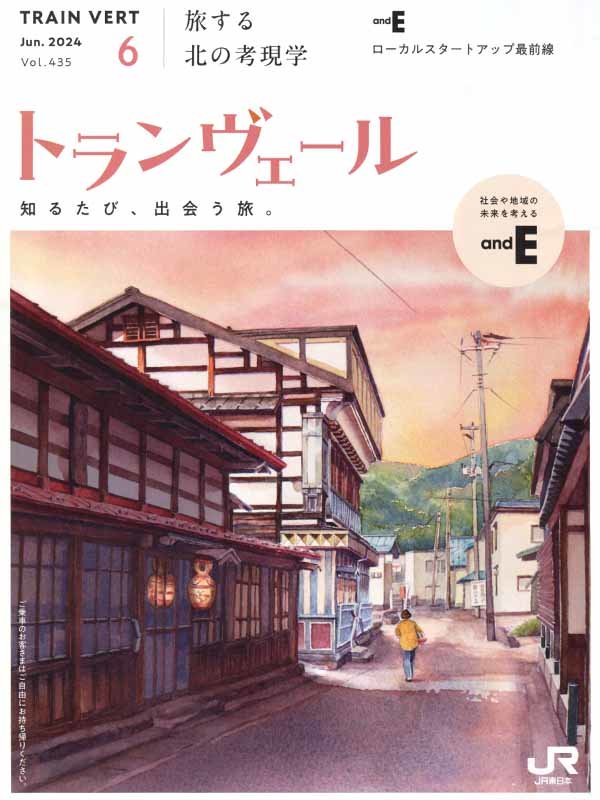

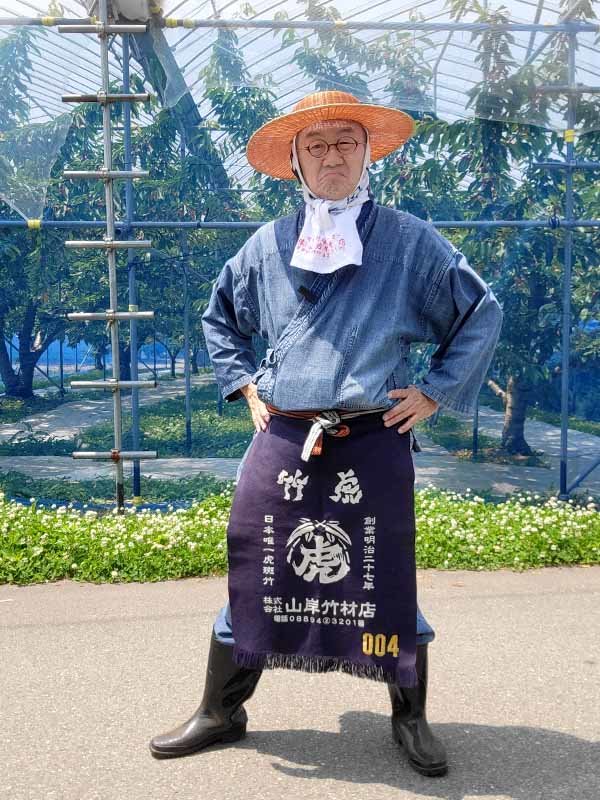

JR東日本の新幹線の車内誌「トランヴェール」は、旅をより一層楽しくするための情報満載の雑誌で、旅行者には楽しい一冊だ。自分も新幹線に乗る機会があれば、必ず手に取ってペラペラとめくってしまうこの最新号に、竹トラッカーと竹虎の取組をご紹介いただいている。

国内外で色々とお世話になっている、BBT大学院教授の谷中修吾さんの記事の中で掲載いただいたものだが、トランヴェールを見た知人から次々とお知らせを頂戴して有難い。届けて頂いた本は、やっぱりオモシロイ(笑)隅から隅まで読んでしまった、やはり誰もが気になる人気の冊子だ。

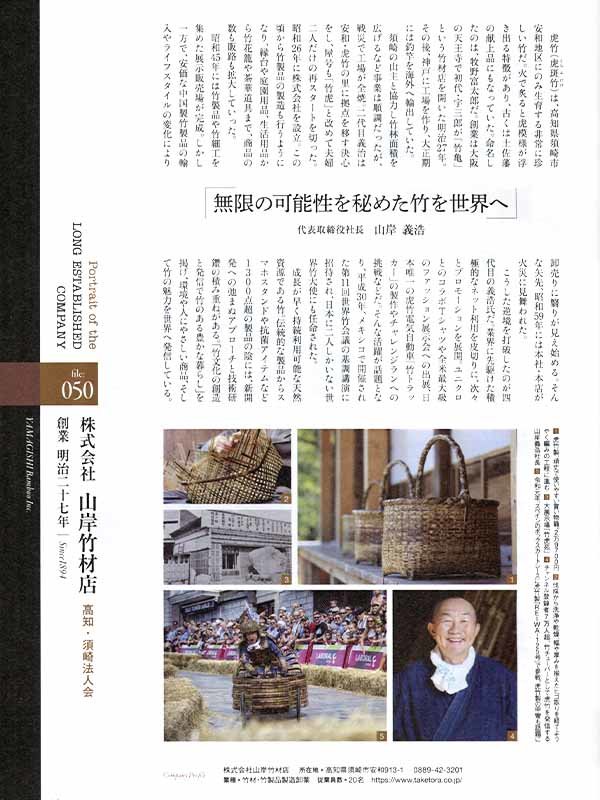

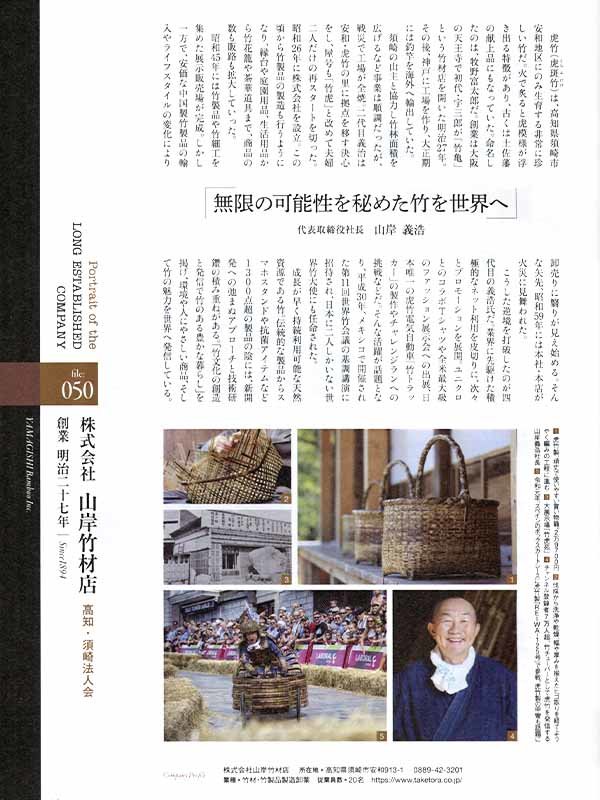

さらに先日は、全国法人連合会さんの発行する「ほうじん」に取り上げて頂いている。法人会は税のオピニオンリーダーとして国と社会の繁栄に貢献する経営者団体だが、全国75万社が加入されているのでご覧になられた方もおられるかも知れない。「老舗の肖像」として創業天保九年の青森の株式会社堀江組さんと並んで掲載いただいたが、老舗を守り継続させていくのは至難の業でもある。こうした掲載を声援と思って、進んでいきたいです、ありがとうございます。

直線的なデザインが特徴で、四角形や長方形の角ばった箱型の竹細工を角物と呼ぶ。通気性の良さや、見栄えの格好良さもあり弁当箱、ランチボックスやピクニックバスケットなどが人気だ。竹虎のお客様の中には、キャンプなど屋外の行楽やイベントに持って行かれる方も多い。

元々、このような角型の籠は豆腐籠とも言われて、近所に来たお豆腐屋さんから買った豆腐を自宅に持ち帰るために使われていた。現在では、パックで売られている食品が当たり前だが、昭和の時代には近所の魚屋さんにも平ザルを手にして行ったり、野菜なら少し深さのある手提げ籠などが普通に愛用されていた。

古くからある伝統の技法の角物細工、興味のある方でも真竹を晒した白竹で作られたものを見る機会が多いと思う。虎竹で製作すると、同じ角物もグッと渋さを増すのです。

「亀」と聞いたら何となく親近感がわくのは、戦前に竹虎が大阪天王寺で竹材商をしていた頃の屋号は、今の「竹虎」ではなく「竹亀」だったからだ(笑)。伏せて置くと亀の甲羅みたいなので、亀ざるとも呼ばれていた深さのある横編みの竹ざるを手にして、そんな事を思っている。

それにしても大きい、少し楕円形になっている一番大きな所の直径は約67センチもある。深さは約18.5センチもある。

さらに、これだけのサイズなのに緻密で美しい。横編みの竹ざるは、今ご覧いただいている横部分の編み込みは非常に難しい。恐らくこれだけの竹ざるを竹虎が扱うのは、この職人で最後ではないかとさえ思っている。

このような青物細工は真竹が使われることがほとんどだ。この青さからしても真竹だと思われる方も多いと思うが、実は孟宗竹が使われている。硬く堅牢な質感は竹材のせいでもあるのだ。

随分と前になるけれど、お菓子メーカーさんで大きな竹ざるが使われているのを見た事がある。このような特別な竹ざるは、一般のご家庭ではなく食品会社様で重宝いただく事が多い。

こんな大きな御用籠を見たのは久しぶりだ。近頃ではすっかり見かけなくなってしまっていたから、現役で活躍している籠と、しかもこれほど沢山の御用籠に出会えるとは思ってもみなかった。

修理のために職人の工房に運ばれてきた籠たち、所々青く見えているのが今回やり直した竹ヒゴだ。こうして手直しすれば、また長く仕事ができる籠に蘇る。自然素材の籠の素晴らしい点のひとつだ。

このような大きな御用籠には荷物を入れると結構な重量となる。そこで、一人で籠を移動させようとする場合、片方の持ち手部分を持って引きずる事も多い。籠の底に幅広の力竹が四本も入っているの、そのためで、強さと滑りの良さとを併せ持つ竹の特徴を活かした構造と使い方なのだ。

プラスチックコンテナが、いくらでも手に入る時代にこうして竹籠が愛され続けるのは何故だろうか?色々な理由が挙げられるけれど、一番は使いやすさだ。硬質なだけのプラスチックは、コンクリートなどに当たった衝撃で破損してしまう事もあるが、竹は堅牢でありながら編み込みが衝撃を吸収するから物流の仕事では頼もしい存在なのだ。

それでいて、酷使して傷んだ場合には、今回のように修理して元通りの形になってしまうからプロの現場では今でもバリバリ現役、知っている職人は手放さない。

梅雨入りして本格的な雨はまだ降っていないものの、この時期になるとどうしても河川に植えられている防災竹林が気になる。今までに何度か話をした事があると思うが、小さい頃には竹が川辺に良く生えているのを見て、竹は水分が大好きだから川の近くに茂っているのかと思っていた。実はこれは、半分当たっており、半分はハズレている。竹の成長に豊富な水は必要だが、川岸に竹が生えているのは偶然ではなく、人が大水対策のためにわざわざ植えたのだ。

大雨の降った後の河川を上空から見ると、大量の土砂が海に流れ出しているのが一目瞭然だ。普段は穏やかな流れも、雨季の洪水時となると水流が強くなり恐怖心を感じる事すらある。急流は堤防の浸食や氾濫を起こす事もあるから、縦横無尽に根を張り巡らせ天然の鉄筋コンクリートと呼ばれる竹林が重要な役割を果たしてきたのだ。

高知など温かい地域では、南方系で株立ちの蓬莱竹(ほうらいちく)という竹が川の防災に一役買ってきた。この竹は真竹や淡竹と異なり、竹根が横に広がらないという特徴があるので堤防にピンポイントで使われている事が多い。

虎竹の里の近くの河川にも大きな蓬莱竹があって、ある時丸坊主のように伐採されてしまった事がある。しかし、たとえ稈をすべて切られてしまっても、それで枯れてしまうほど竹の生命力はやわではない。

しっかりと土壌をつかんだ強靭な竹根がある限り、ふたたび芽を出し復活する。伐採される前の堂々とした姿になるのには、そんなに時間は必要ないかも知れない。

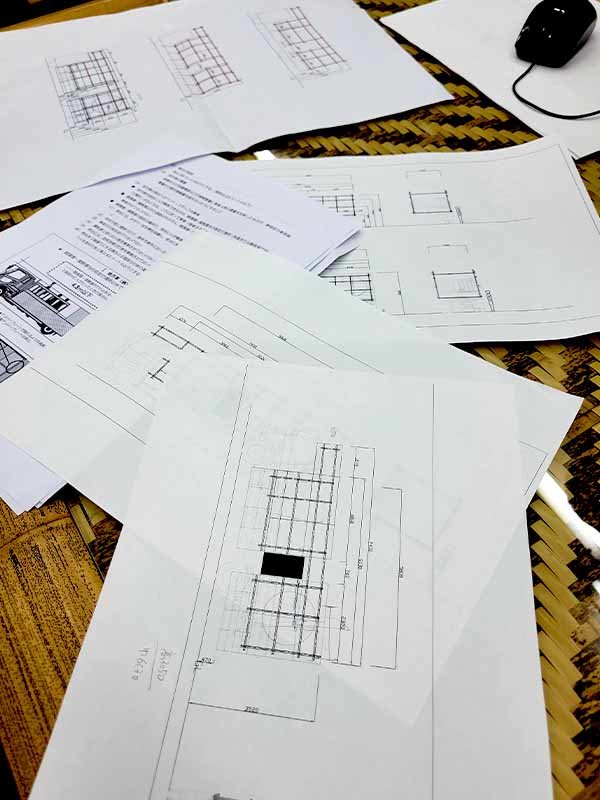

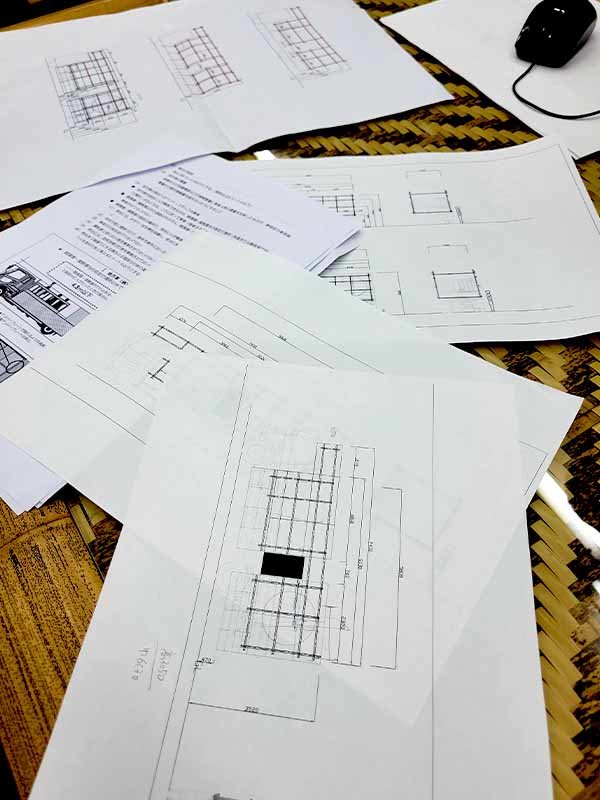

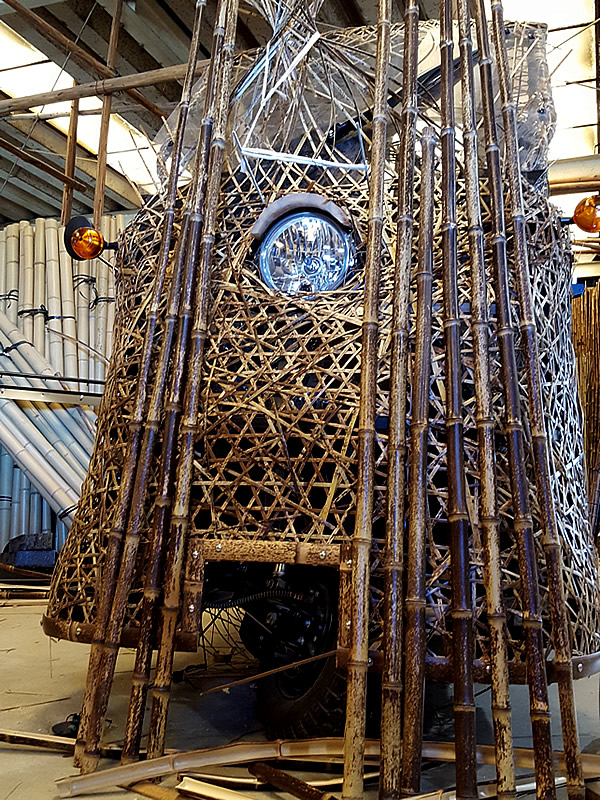

「よさこい祭りの地方車を土佐の虎竹で!創業130周年記念の地元盛り上げプロジェクト」で4tトラックを虎竹で装飾する計画だ。地元須崎市唯一のよさこいチームと協力することで、地域特産の虎竹と竹文化を広く知ってもらえたらと考えている。

まだどのような形になるのかは未定ではあるが、先の世界竹会議で台湾を走った竹トラッカーも、当たり前ではあるが最初は影も姿もなかった。

思い返してみると色々とあったが、試行錯誤の連続でつくづく職人の努力の賜物だと感じる。

坂道レース用の車体製作でも、どうなるものかと思っていた。

それぞれ何とか完成させてる事ができたものの今回は少しスケールが違う、使用する竹材だけを考えても半端な量ではない。さらに車体の制約や製作期間も限られるから楽ではないだろう。

よさこいチーム「すさき~真実~」さんの踊りは連日の練習で日ごと完成度を上げている。晴れ舞台に向かって汗を流されているのを拝見すると、早く追いついていかねばと思っている。

国産の竹ざるに、南国土佐の太陽の光をたっぷりと浴びせる光景はまさに圧巻だ。近年、明るい光と、風を通して天日干ししている様子は、虎竹の里の夏の風物詩ともなっている。竹ざるは、かつては当り前の道具として多くの家庭で見られたものだ。しかし、時代の流れとともに竹ざるは姿を消して、今ではほとんど見かけることがなくなった。特に国産ともなれば、どこで手に入れられるか分からずにインターネットを通して竹虎にお越しいただく方が多いようだ。

竹ざるには虎竹ではなく、真竹や孟宗竹を使用する。竹が青いので、いわゆる青物細工などと呼ばれて全国的には編組細工に使いやすい真竹が使われる事が殆どだ。茶碗籠など他の籠にも使うため、今年は少し多めに真竹を用意している。

竹ざるをご愛用いただく方は梅干しを天日干しするのにお使いいただいている。丈夫で通気性が良く、梅干しを均等に干すことができるため、土用干しには最適なのが竹ざるなのだ。目の詰まった網代編みの他に、これも近年見ることが極端に少なくなっている四ツ目編も作っている。

高い耐久性、通気などの機能性、自然素材の安心感、そして大事なのが伝統だと思っている。地産地消の言葉通り長く地域で使われて来た素材には意味があるので、先人に倣い編み込む竹細工にはあまり使われることのない孟宗竹を用いている。こうして武骨な生活道具として繋いで行ければいい。

虎竹縁台は、虎竹の里の自然と伝統の職人技が融合した逸品として40数年前から作り続けているロングセラーのひとつだ。先月の母の日には色々なギフトを贈られた方も多いと思うが、このようなお母様の笑顔を作らせて頂いている竹製品でもある。

「先日、虎竹縁台が届きました。箱を開けて感動してしまいました。写真で見たよりも素晴らしい出来で、艶、様子、そしてひんやりした手触り、座り心地の良さ、どれも素晴らしいの一言でしか表せません。年老いた母にプレゼントしたのですが、大変気に入ったようで、座っては顔がほころんでいます。母の笑顔を見て、自分も自然に笑顔が出てしまいます。本当にありがとうございました。またよろしくお願い致します。」

また、近年ではベランダやウッドデッキなど、お家庭での暮らしを楽しまれる方が多くなったような気がする。

「我が家の狭いベランダですが、ちょうどいい大きさ・雰囲気で満足しています。数年前より、殺風景だった我が家のベランダの改造に乗り出し、数々の草木と枕木、めだか鉢などで、癒しの空間を作り出しています。以前はキャンプ用のチェアーを置いていましたが、それが壊れ、どのようなものを置いたらいいのか悩んでいましたが、家内が竹虎さんのホームページを教えてくれ、早速購入しました。今ではすっかりベランダになじみ、これから暑くなる夏の夜にビールを飲むには、最高の場所となりそうです。」

このような縁台の技術を応用して、別注で製作した虎竹テレビ台。どのようなお部屋に置かれるのか分かりませんが、和風でも洋風でも現代の暮らしの中に、虎竹の独特の模様、黒竹の光沢、本物の竹が発する雰囲気は、きっと似合うはず。ご家族が集うリビングで自然と調和した生活を楽しむことができると確信している。

お陰様で虎竹縁台の製作動画は、YouTube動画で再生回数87万回を超えて皆様にご覧いただいています。ありがとうございます。

さて、今朝のニュースでは山形県のサクランボ収穫の話題が流れていた。前にギフトで頂いた山形のサクランボは色艶、形が綺麗に整い、箱詰された姿が美しくて、まるでアート作品のようで食べられなかった覚えがある。そんなサクランボの収穫が今年も始まるという事なのだが、実は昨年、収穫に使う竹籠の修理をさせて頂いた話題を、皆様は覚えておられるでしょうか?忘れられている方や、初めての方は是非このYouTube動画をご覧いただきたいと思っています。

竹細工は手直ししながら長く使って頂きたいので、竹籠や竹ざる、買い物籠などの修理は積極的にお受けさせてもらっている。そんな中、こちらのサクランボ収穫籠は、国産ではないものの農家の方が大事に愛用されてきたのが伝わってくる、本当に素晴らしい籠だったので修理させてもらったのだ。

送られてきた籠は3個ともボロボロの状態で、最初は1個だけ修理して後の2個は破棄して欲しいとの事だった。ところが、手直しさせてもらった籠が、これから何年も使えるような綺麗な状態になるので、後の籠も全部修理させていただく事になり自分達も嬉しかった記憶がある。

そして、その時に農家の方に、「来年は機会があれば、修理した竹籠を使うサクランボ収穫を拝見したい」とお伝えしていた。そしたら、何と農家の方はしっかり覚えて下さっていて、来週は山形は天童市まで訪問させてもらう予定だ。サクランボの収穫など初めてだが、職人の手によって見事に復活した竹籠が、再びサクランボ畑で使われるなんて考えたらワクワクする。

1個修理した後の残された2個のサクランボ籠の動画もあります。

今回、沢山ご注文いただいた竹籠がある、日本人には馴染みある定番の六ツ目編みの小振りなサイズだが一体何に使うのかお分かりだろうか?実は、これが虎竹トイレットペーパー籠で、毎日誰もがお世話になっているトイレットペーパーを収納する籠なのだ。一個がぴったり収まる大きさで編んていて、通気性に優れた編み方、足も付いているため湿気を溜めにくく、常に清潔な状態で保つ事ができる。

竹は、エコフレンドリーな点も大きな魅力のひとつとして最近見直されており、六ツ目編みのランドリーバスケットなども人気となっている。同じ六ツ目編みの籠でも、今回の籠はサイズも小さく、ザックリした作りにして量産できるようにした。和の雰囲気はもちろん、環境への負荷が少ない竹素材という事で、ホテルや旅館では持続可能な取り組みとして取り入れられている所もある。特に海外のお客様に対して環境意識の高い姿勢をアピールする事もできるのではないだろうか。

竹籠の最大の魅力のひとつは、どのようなインテリアスタイルにも調和し、和室にも洋室にも自然に溶け込むことだ。そして、竹の自然な色合いと質感が、特有の落ち着きと癒しをもたらしてくれる。シンプルながらも見た目の美しさと機能性を兼ね備えた籠が、竹の温もりを感じさせながら快適でエコロジカルな空間としてくれるのだ。

一見、何で出来ているか分からないイヤリングだが、実はこれらは全て竹で出来ている。今ではあまり想像ができないかも知れないが、わずか数十年前まで日本では竹が今よりずっと人に近く、身の回りの様々な製品が竹で作られていた。

このカラフルなピアスも、身の厚い孟宗竹を削り出したものだ。竹と言わないと誰も気づく事もないと思うけれど、手にとってよくよくご覧いただくと、竹繊維の中にある維管束と呼ばれる模様がうっすらと確認できる。

竹編みされたアクセサリーも多く、ネックレスなども多くの種類があった。竹は軽さ、しなやかさという特徴があり、、加工性が高く、バリエーションがつけやすいから考えたらファッション向けの素材だ。

これらは全て竹工場の倉庫に45年以上も保管されていたデッドストックで限定品ばかりだが、当時のものなので出来栄えが素晴らしい。

竹ヒゴを用意する職人と、編む職人が別だった頃だから、それぞれの工程で熟練度が高く、レトロな竹細工ではあるものの、現在では技術的に難しいものばかりだ。

かつて一世風靡した竹製アクセサリーの繊細な美しさは、まさに職人技が光る逸品。竹の持つ自然な風合いと、丁寧な手仕事によって生み出された唯一無二の存在だ。これらの魅力を再び多くの方に知っていただきたく、今回クラウドファンディングを開催しているので、リターンとしてご提供している。

応援コチラ→「よさこい祭りの地方車を土佐の虎竹で!創業130周年記念の地元盛り上げプロジェクト」

今年も梅干しの季節がやってくる、日本の伝統的な保存食である梅干しは、暑い夏を乗り切るための強い味方だ。そして、その梅干し作りに欠かせないのが「土用干し」。この作業には、強く軽量で扱いやすい国産竹ざるがぴったりなのだ。

自然素材である竹を使った竹ざるは、通気性が良く、梅干しや干し野菜を作る際にとても役立つ。しかし、近年は海外からの製品ばかりで「日本製の竹ざるは一体何処にあるのか?」と言われるお客様もいる。そんな皆様、ご安心ください!竹虎には網代編みの裏側を六ツ目編みで補強した丈夫な二重編み竹ざる(ふたえばら)等、国産の竹を使用した安心の品質が揃っている。

土用干しは、梅干しを天日で乾かす作業だ、梅干し作りにチャレンジされる方にお教えしたいが、竹ざるがあると作業が格段にスムーズになる。まずは梅をしっかり塩漬けにしてから、梅雨の晴れ間や、明けた頃を見計らって三日三晩の間、日中は外で干し、夜は露を避けて室内に取り込むのが基本のやり方。そして、この工程で竹ざるを使うことで梅の水分が均等に飛び、色目も綺麗で美味しい梅干しが完成する。

食品ロスなんて言葉を良く耳にするようになったが、竹ざるは梅干しだけでなく干し野菜を作る際にも大活躍して食材を無駄にしない。自家製の干し野菜は保存が効く上に、栄養価も高く、日々の料理に彩りを添えてくれるから、都会でも竹ざるを使う若いお母さん方は増えている。

国産竹ざるを使っているお客様からも、高い評価をいただいている。初めての方も、この梅干しの季節に国産の竹ざるを使って、伝統的な梅干し作りや干し野菜に挑戦してみませんか?是非一人でも多くの方に、楽しく素敵な竹ざるライフをお楽しみいただきたい。

最近、「フードロス」という言葉が広く知られるようになり、食品廃棄物削減への関心が高まっている。その一方で、ボク自身は食品よりも竹が生活の中心なので「バンブーロス」という新たな言葉を提案したいと考えて使っている。これは、竹林が有効に活用されずに朽ちて行く問題を指している。竹は物凄く成長が早く、持続可能な資源として注目されているが、その利用があまり進んでいない現状があるのだ。

バンブーロスには、自分達にとっては竹林の活用が進んでいないという以外に身近で毎日の課題がある。それが、数十年前までは出来ていたのに、竹が新素材に置き換わるようになってからは使い道のなくなってしまっている竹の端材だ。一本の竹を無駄なく使用出来る事が理想ではあるけれど、自然素材である竹を製品化する中でそれはなかなか難しい。更に、これには自分達ならではの事情もある。主に扱う虎竹は竹表皮の虎模様が美しいものは一級品として製品化されるものの、模様の少ない二級品は付加価値を付ける事ができず、ついつい余ってしまうのだ。

そんな、バンブーロスを減らし、竹材の有効活用を促進するために導入してようとしているのが「伏せ窯」という比較的安価で簡単に作れる竹炭窯だ。この窯は、特別な技術や高価な材料を必要としない。基本的な材料として、耐火煉瓦、コンクリートがあれば大丈夫だ。

まだまだ試行錯誤はあって、口で言うほど楽でも簡単でもない伏せ焼きだが、出来あがった竹炭は、土壌改良材、水質浄化剤、消臭剤など、さまざまな用途に利用する事できる。農業や家庭菜園などにおいても、土壌の水分保持能力を高め、微生物の活動を促進する効果がある。そして、竹炭の優れた吸着能力で室内の空気を清浄に保つ効果も期待できるので新しい商品化に繋がるかも知れないと思っている。

伏せ窯は、地面に穴を掘ってその中で炭化させる伝統的な炭窯だ。今回の伏せ焼きでの竹炭作りでは、竹材を次々に投げ込んで焼き上げてきたが、いよいよタイムリミットが迫ってきたので一旦投入を止めて炭化させていく工程に移る事にした。

伏せ焼きでは、大方の火が収まったところで水を使って火を消して温度を下げる。

この辺りのやり方は、以前拝見した事のあるポーラス竹炭と同じだ。竹炭は一度温度が下がったと思っていても、しばらくしたら盛り返して燃えて灰になってしまう事があるのでポーラス竹炭では大量の水を散布していた。

その点、伏せ窯の場合には気密性の高いスポンジを隙間なく並べておいて鉄板を窯の上にのせる。

さらに窯と鉄板の上蓋との接地面に土を盛り空気を遮断して密閉するのた。

後は窯の温度が下がるのを待つだけだ。

その時の条件にもよるけれど、竹炭(バラ)に準ずるような竹炭が焼き上がる。湿度調節や消臭効果の高い炭が、本来なら朽ちて行くしかない竹材から生まれるのだから言う事なしだ。