ずっと販売していなかった猫のお家、猫ちぐらが帰ってきた。最近ではキャットハウスなどと洒落た名前で色々なものがあるようだが、お米の国、日本には稲作の副産物として出来る藁を使った生活用品が昔から沢山あったのだ。このような自然素材の良いところは、夏は涼しく、冬は温かいという機能性と共に、初めての方でも懐かしく生活に馴染むところだと思う。

新登場した猫ちぐら直径は約35センチと、ほんの少しだけ小さくしてもった。それぞれ種類を見比べたみてペットの大きさにもよるけれど、これくらいのサイズ感の方が、落ち着いて寝てもらえるのではないかと思っている。

ドーム状になった上の部分に持ち手が付いているから簡単に移動させられる。ズシリと手に感じる重みは藁を大量に使い、しっかりと丈夫に編み込んでいる証だ。猫ちぐらは、おひつの保温用のわらいずみ(飯びつ入れ)と同じ技術を使って編まれている。地道な職人の手仕事も是非一度ご覧ください。

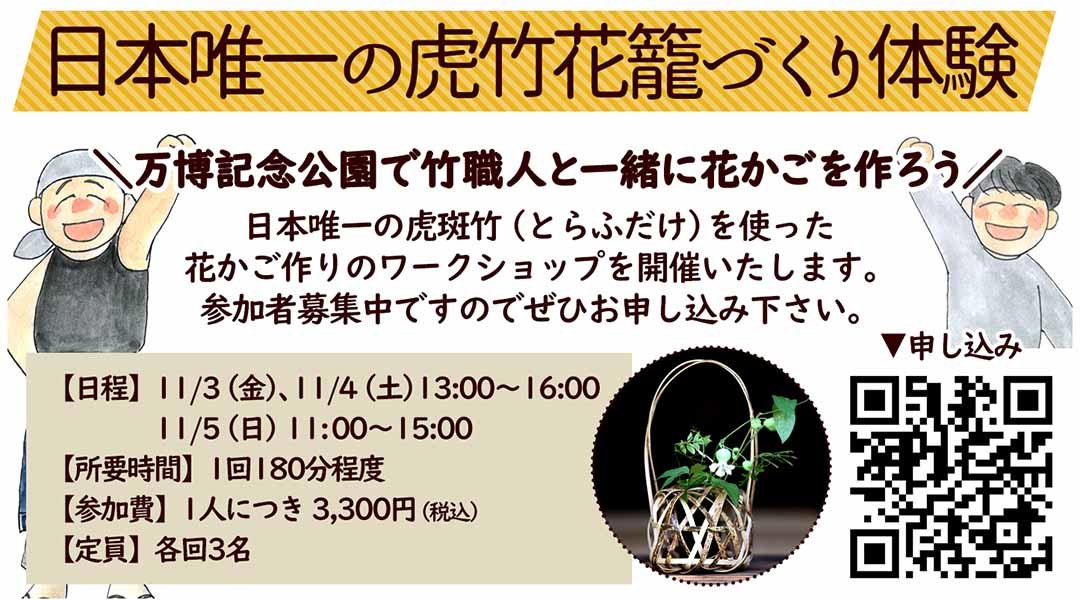

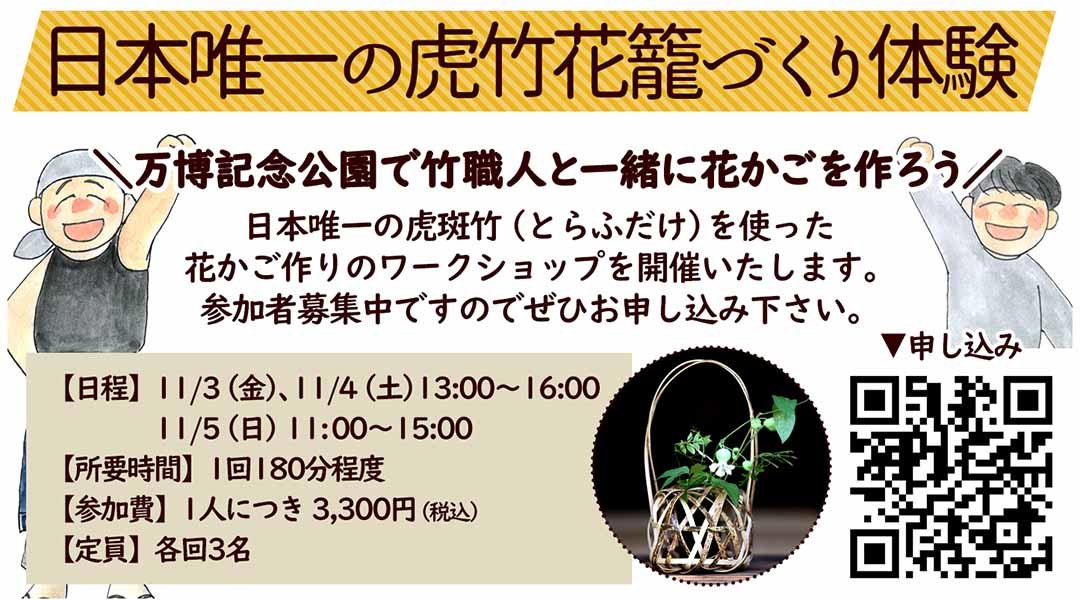

いよいよ今週の3日(祝)から、大阪万博記念公園お祭り広場にて日本工芸産地博覧会2023が始まる。まず、皆様に虎竹花籠作り、ワークショップの予約販売が早々に完売したお礼を申し上げたいと思っています。本当にありがとうございました。主催の方からは、追加開催の打診もあったのだが、今までの経験から言うと一回の製作に時間がかかってしまう場合もあり、どうしても一日一回の開催となってしまう。

大学生を中心とした夏のインターンシップでは、必ず組み込んで行っている虎竹花籠作りは、参加された学生さん皆さんに好評なので、是非ご参加される方はお楽しみにされてください。

さて、それと皆様にお詫びも申し上げなければならない。今回のイベントには初めての参加で自分がうっかりしていたのだが、実は誠に申し訳ございませんがブースにお越しいただくのに500円の入場料が必要なのだ。更にそれだけではなく、万博記念公園に入る入園料が大人260円必要との事!全国各地の工芸産地を巡る事ができるとは言え、合計760円の出費がかかってしまう。

自分たちでは、この入場料が気にならないくらいのお買い得・お値打ち竹細工を、出来る限りご用意しているつもりだが、どこまで皆様のご期待にお応えでるきか分からない。せっかくお越しいただいても、残念な思いをする方がおられるようなら、わざわざ高知から大阪まで出向いて行く価値がないのではないだろうか。

そこで、日本工芸産地博覧会2023竹虎のブースに準備させてもらっている竹細工、竹製品の数々を動画で詳しくご紹介する事にした。ちょっとしたキズ物、B級商品など数量限定の大特価品、税込みポッキリ価格で、一体どんな籠やザルや蒸篭が並ぶのか?ご関心のある、あなた様のために、YouTube動画にて自分がご紹介させていただいた。動画をご覧になられた上で、もし気になられる竹細工があったなら、入場料+入園料をお支払いいただきましても、絶対にご満足いただけるのではないかと確信しています。

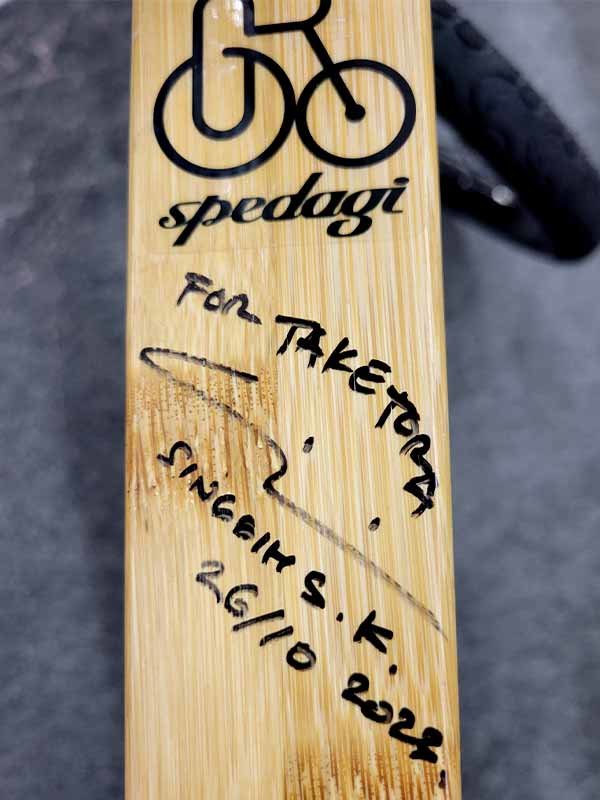

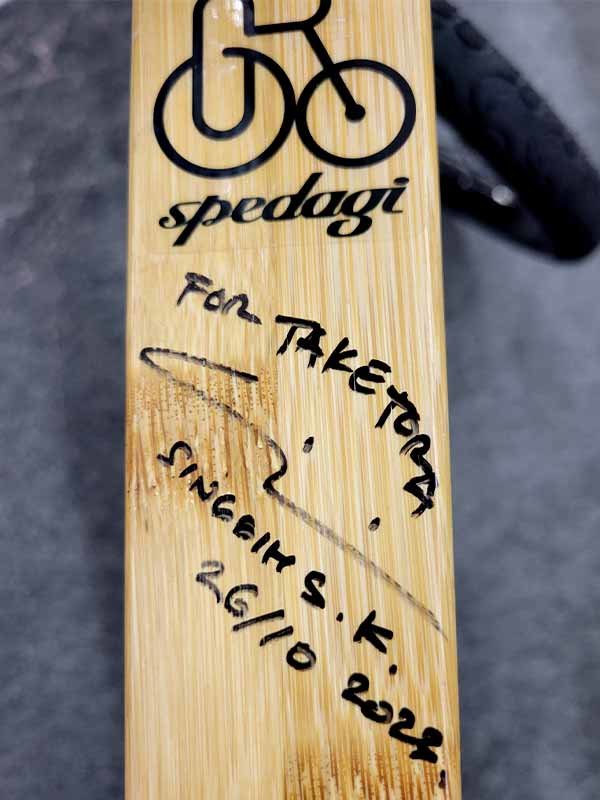

インドネシアのプロダクトデザイナー、シンギー・カルトノ(Singgih.S.Kartono)さんが、折りたたみ式の自転車を携えて遠路はるばる虎竹の里までお越しになられた。シンギ―さんは、故郷の竹林を活用すべくスペダギ(Spedagi)を創設、自転車製作をされている。スペダギとは造語で朝に自転車に乗る事を意味していると言う。

実はシンギーさんの竹自転車には、一年前に乗らせてもらった事があり、その快適さに驚いた。何を隠そうボクの学生時代の目標のひとつが自転車旅行だった、荷物を積み込み仲間三人で1ヵ月かけて北海道一周した事もあるから、自転車には少し乗ればその性能が何となく分かるのだ(笑)。2015年韓国で開催された世界竹博覧会で、見せて頂いた竹自転車と比べると、かなりスマートに洗練された感じに仕上げられていた。

インドネシアは赤道直下の国で、竹の性質も日本とは随分違っているが、その活用は生活道具から家具、住宅建材、ホテルまで建てられているから比べ物にならないほど幅が広い。自分など、以前はプリミティブな竹細工が真っ先に思い浮かんでいたけれど、近年の竹については認識を新たにするような製品も多いと思う。

おっと、そんな事考えていたら虎竹の里の急勾配の山道を、シンギーさんは先に進んで行かれている。なんだか、背中が「虎竹に早く会いたい」と言っているようで(いや、言っていた)嬉しくなって立ち止まった。

今回、拝見させて頂いたのは何と折りたたみ式の竹自転車だ。輪行(りんこう)と言って、このように折りたたんで専用の袋に収納すれば公共交通機関に乗って移動する事ができるので、旅好きなサイクリストの方には重宝されている。

短時間で組上げられるので、この竹自転車は全国どこへでも持ち運び、各地の風景を楽しみながら走っていける。前輪、後輪のタイヤのサイズが異なっているのにも、シンギーさんのメッセージが込められている。後ろの大きなタイヤは先進国、前の小さい方は後進国だそうで、これからは後進国が前の舵取りをしていかねばならないと言う事らしい。

凄いサプライズが待っていた!この折りたたみ式竹自転車に試乗させてもらったのだけれど、何と、この自転車を竹虎にプレゼントしていただけると言うのだ!何とお礼を言っていいか分からない、とにかくシンギーさんにサインを書いていただいた。

インドネシアの竹は日本のように一本立ではなく、バンブー系なので株立ちの竹たちだ。自転車の材料となるジャイアントバンブーも、孟宗竹より更に大きく身の厚い竹だが根元部分が引っ付いておりエキゾチックだ。しかし、加工すると竹節はまるで孟宗竹のような雰囲気を醸し出し親近感がある。

さて、その他にもシンギーさんからは竹編みヘルメットやTシャツなど色々な贈り物を頂戴した。

何年か前にインドネシア・ジャカルタの空港でパスポートを落とした話を、昨年この30年ブログでもしたと思う。後ろを歩いていた方に拾って頂いて助かったのだが、インドネシアの国民性は日本に良く似ているのではないだろうか。優しさや思いやりの精神を感じる。そして日本と同じように都市化が進み、地方のコミュニティが少なくなっていく中でのシンギーさんの取組みだとしたら、とても共感できる部分は多い。竹の通貨しか使えない地域など、しびれてしまった。

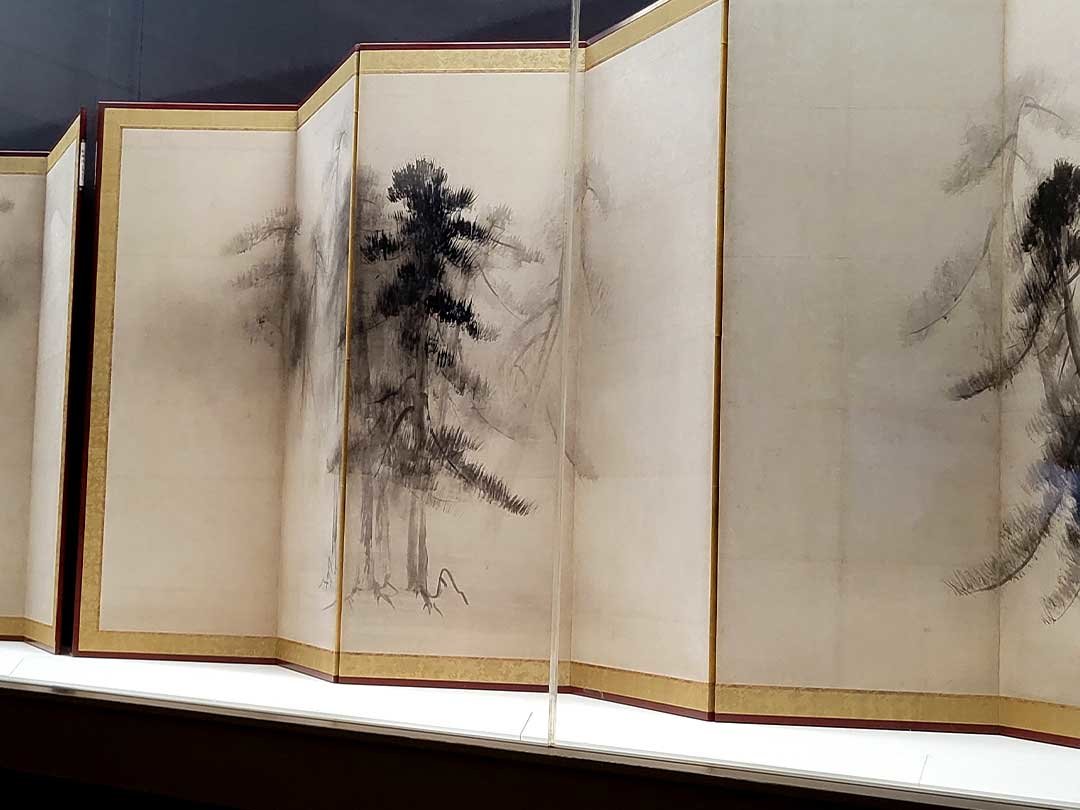

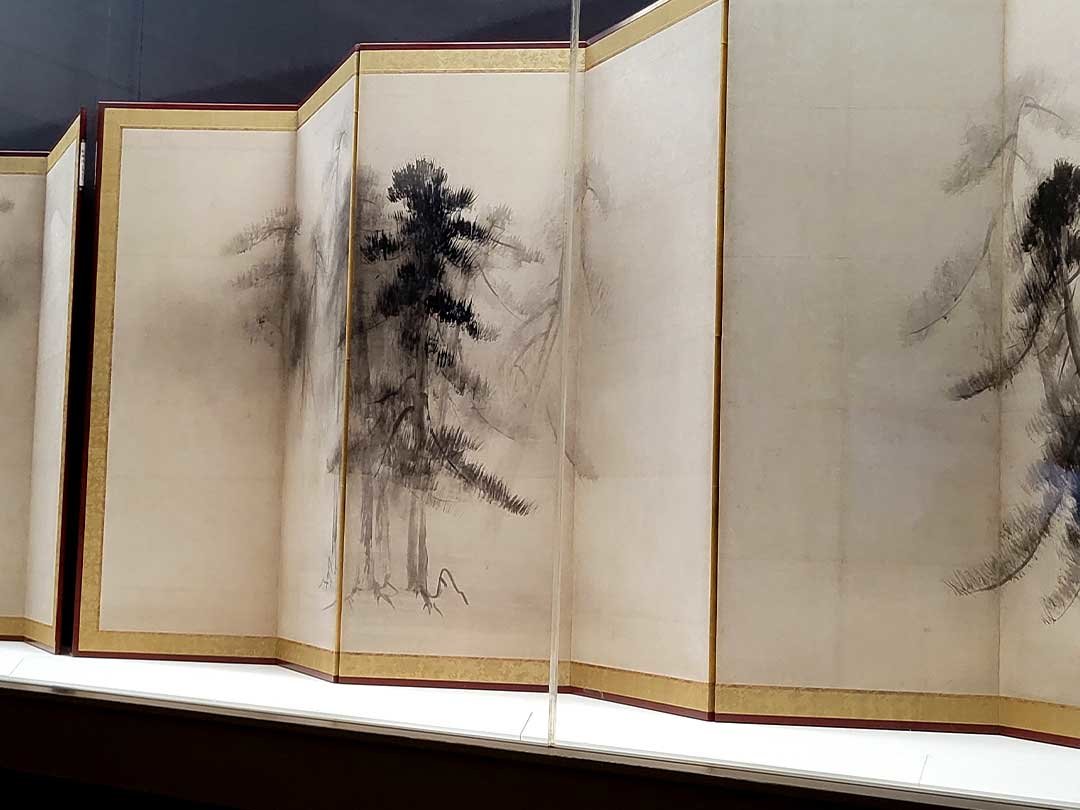

今年のお正月は、ずっと観たかった長谷川等伯の松林図屛風から始まった。墨絵が描かれた霧に浮かぶ松の林の幻想的な世界は、竹筆が使われているかも知れないと書かれていたが、きっとそうに違いないと思う。松竹梅と言って、昔から松も竹も縁起が良い植物だから、2023年は新年早々幸運な一年になる予感がしていた。

今年はまだ終わってはいなので、果たして結果はどうだろうか?お陰様で運だけには恵まれていたのかも知れない。しかし、そうこうしている間に、早くも来年の竹虎カレンダーを配る季節になっている。月日の流れは、止まる事がなく本当に早い。

ところが、アッと言う間と思っている一年も、よくよく振り返ってみたら案外密度が濃い事もある。けれど、ほとんど忘れてしまっている事も多いのだ。

ちょうど来年は竹虎の節目でもある創業130周年を迎える、特別何かを用意している訳でもないけれど、こうして早足に駆け抜けて忘れ去ってしまわないような工夫も必要だ。2024年のカレンダーには、今年のニューフェースとかではなく、現在では販売できなくなってしまった竹の逸品を選んで掲載している。長い社歴は、言うまでもなく先人の努力の賜物であり、竹の逸品はそんな日々の中から生みだされたものばかりである。

手入れされた美しい孟宗竹の竹林には、なかなかお目にかかる機会は少ない。もちろん、観光地や庭園、あるいは住宅地に近い地域で景観を守る目的で伐採されたり、筍の畑として管理されている竹林では間引きされ、陽射しが入り風通しのよい所はある。ところが、多くの竹林は活用されないまま放置竹林となり、竹害とさえ呼ばれるようになっているから、このように誰も来ない里山で綺麗な竹林に出会うと感激してしまうのだ。

近年の竹は、全国何処に行っても元気がない。どうしたのか?といつも声をかけたくなる程で、この辺りも「竹の秋」でもないのに竹葉が黄色く色づいている。年々強くなる台風の強風で竹根がやられているのかも知れない。幸い、この竹林の竹葉は青々として生命力にあふれている。

今年は雨が多かった、だから竹が余分に水分を吸い上げていて乾燥が遅い。このような時は、竹の根元を伐った後1週間から10日程度そのまま立てておき様子をみる「葉枯らし」をしている。お陰で良い感じに竹から水が抜けているのが切り口から分かる。

何より嬉しいのは、この竹林の職人の仕事ぶりだ。枝打ちした後の竹枝を、ひとまとめにして丁寧に積み上げられている。この手間を見るだけで、竹相手に生活する職人がいかに竹に敬意を払い、愛情を持って接しているのかが伝わってくる。こんな竹林が、里山にいつまでもあるような平和で変わらない日本を、世界を望んでいる。

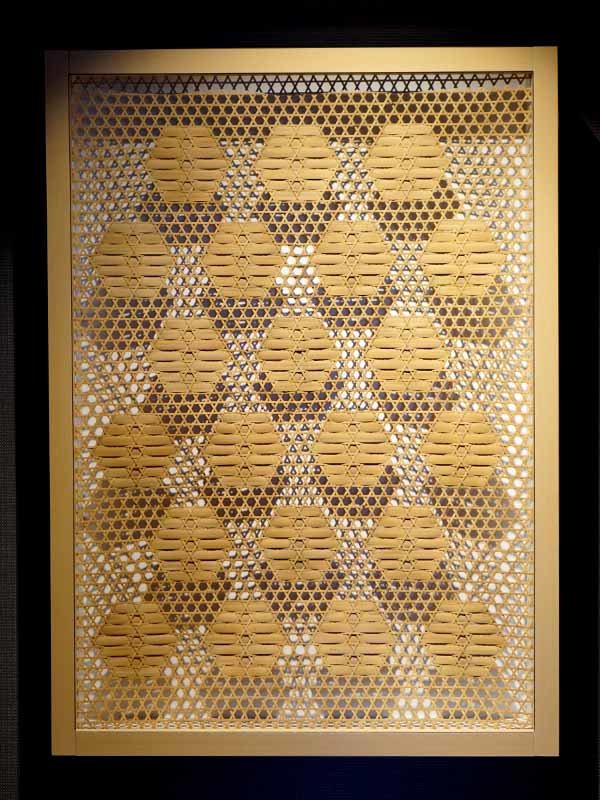

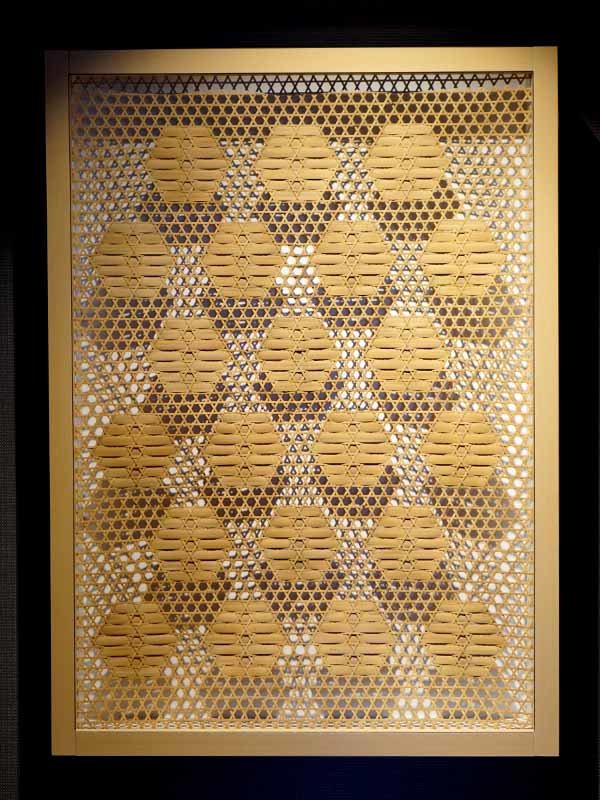

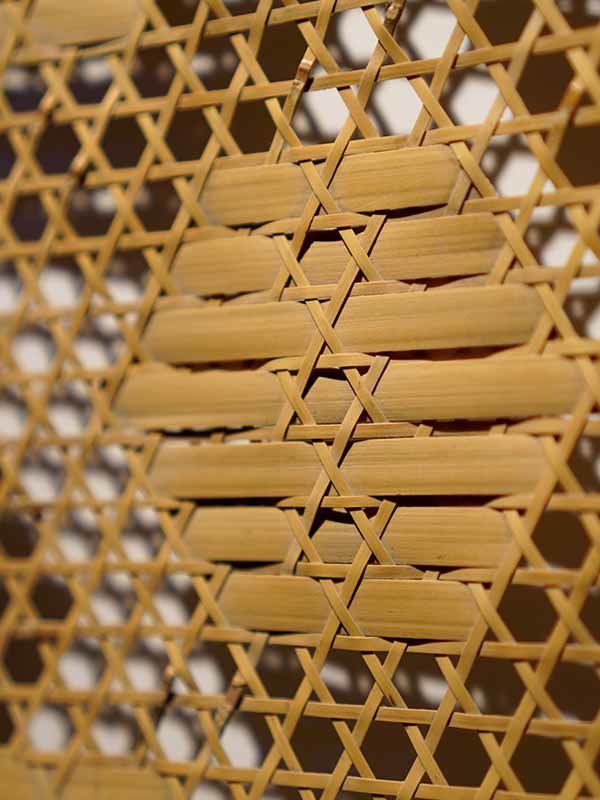

実は、昨日の30年ブログで登場した鹿児島城山ホテルの部屋には、もうひとつ竹のオブジェが飾られていた。額縁に入れられていて絵画のようなしつらえ。六ツ目編みのデザインを活かしている、六ツ目は古来魔除けなどの意味があり、編み目の多い籠で悪霊を追い払う風習もある。

そんな事を意識して創作されてはいないだろうが、並んでいる模様が亀の甲羅のように見えた。竹虎は、戦前の屋号が竹亀なので亀に意匠は嬉しくなった。

このように竹をインテリアに活かしている事例は実は多い。そもそも、竹は建築材として民家の屋根の一部として使われてきており、それが100年、200年という時を経て煤竹となったりしている。現代においても、和風の室内の装飾だけにとどまらず、店舗やホテルなど注意してみれば日本の伝統の息吹を感じる竹が生きている。竹虎も、つい先日からヤタラ編みの壁面製作に励んでいる。

本店に置かれている虎竹やたらソファベンチのイメージで、平面に編み込んでから壁にはめこむように作る予定だ。

工事は急ピッチで進んでいるようなので、近い内には完成するのではないだろうか。もし、完成した室内を公開させていただけるのなら、皆様にもご覧いただけるのではないかと楽しみにしている。

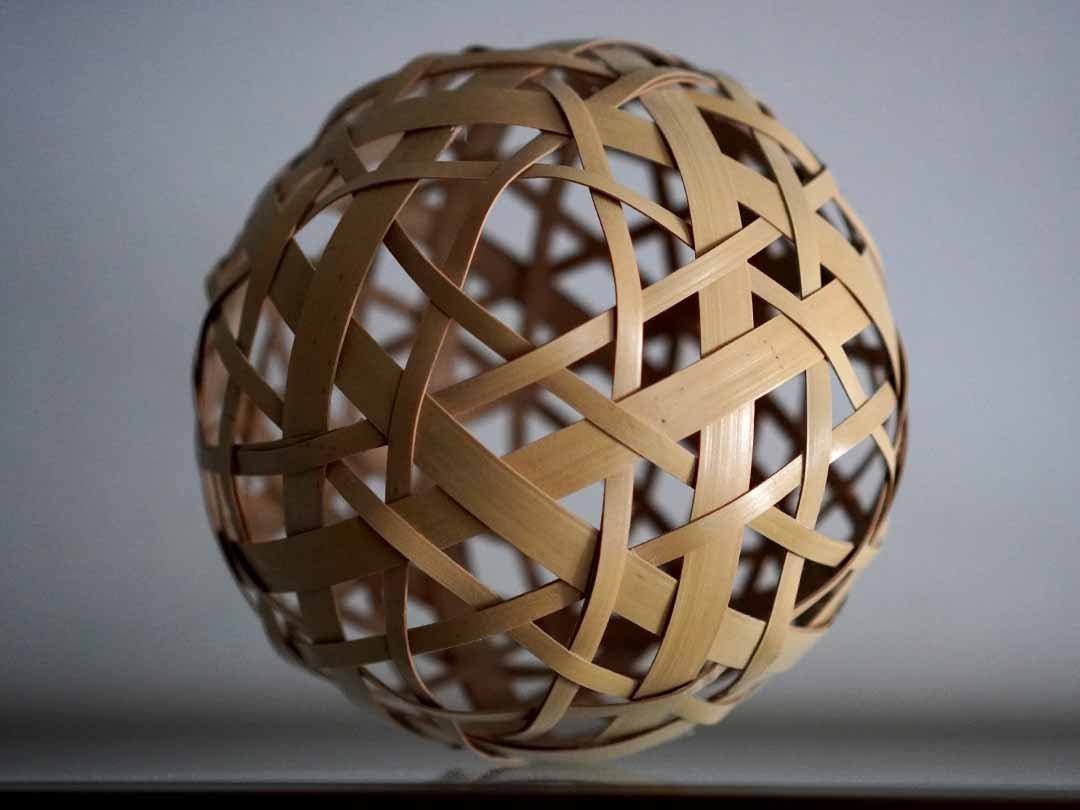

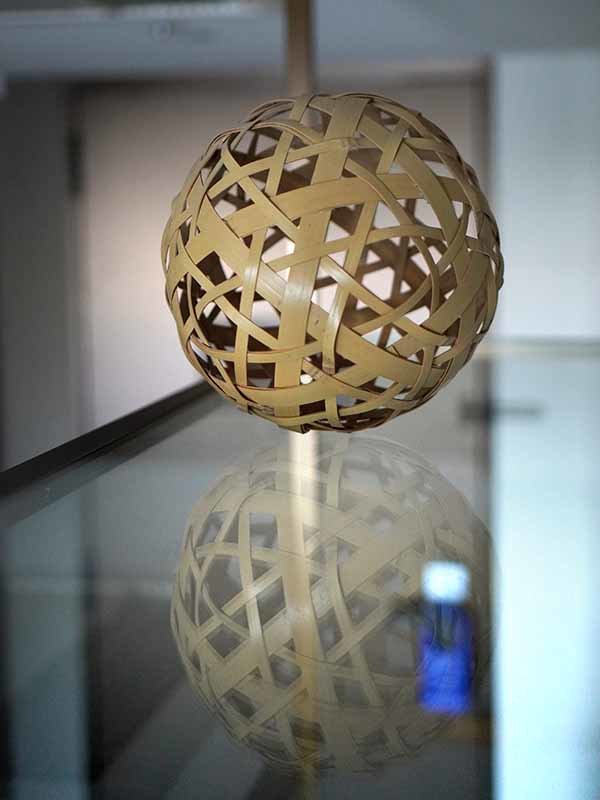

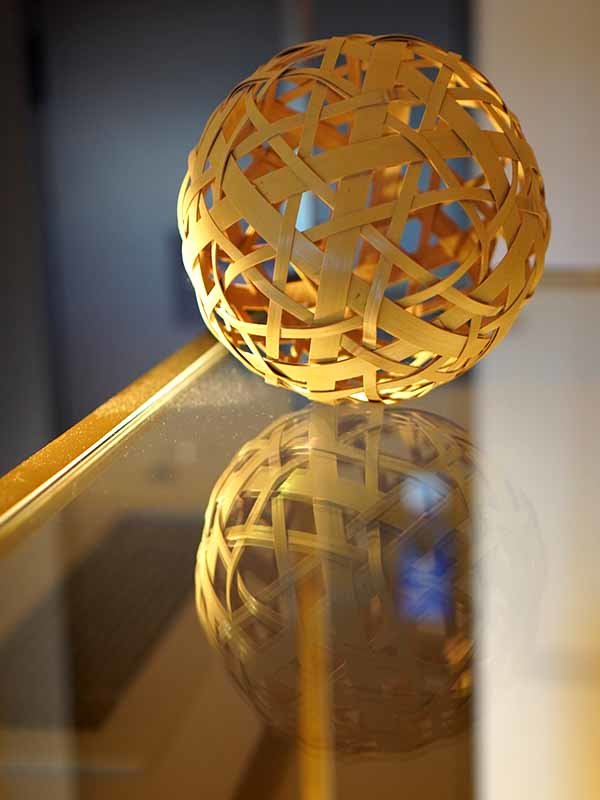

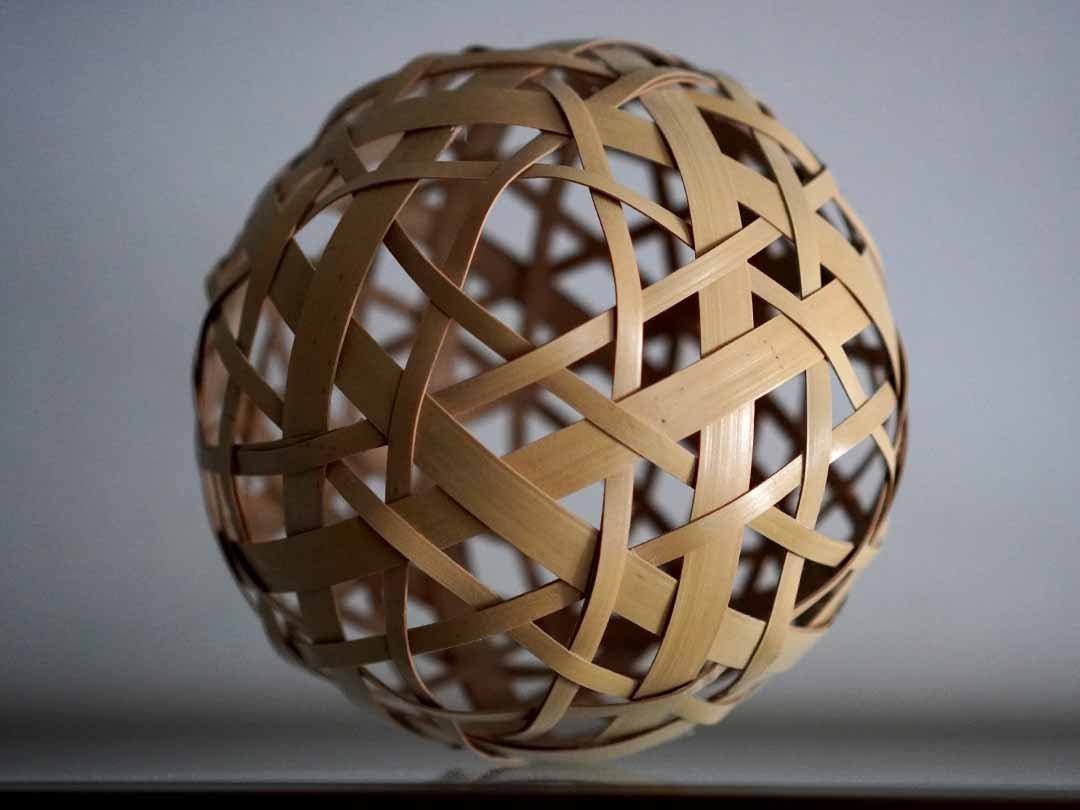

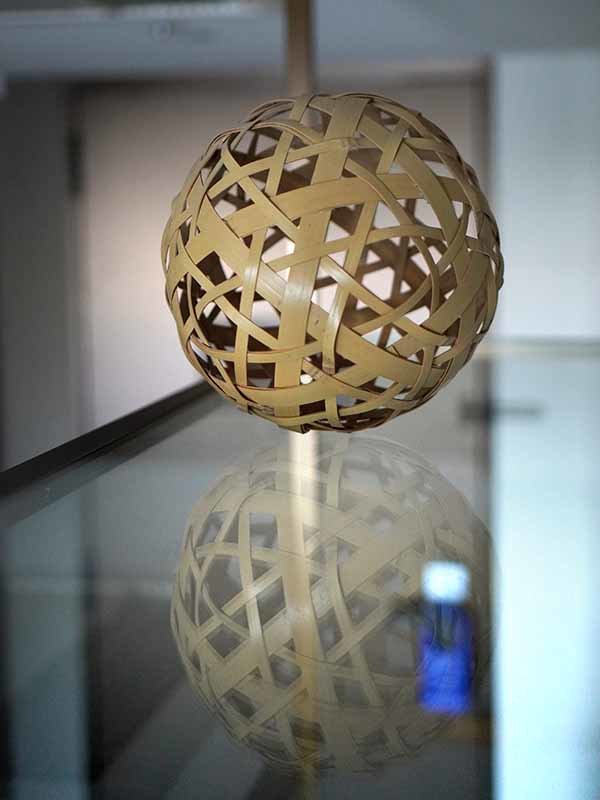

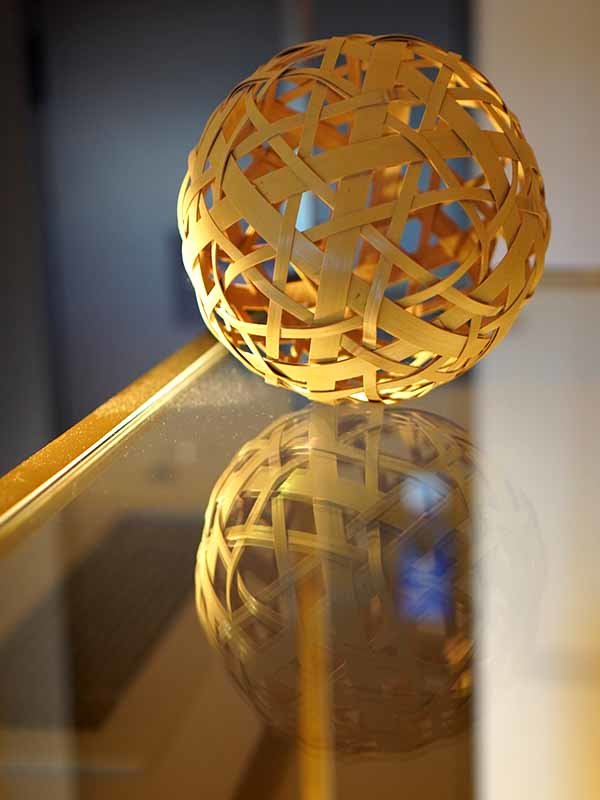

どうしても泊まりたいホテルがあった、鹿児島にある城山ホテル。市内を一望できる高台にあり、雄大な桜島も目の前という絶景の5つ星ホテルだが、自分が宿泊したいと思っていたのは、ただひとつ竹灯りがあるからだ。自分の手元にも、このホテルの数部屋にだけあるという竹編みのボールがある。実は、ずっと懇意にしてきた竹職人が引退する時に頂いたものだ。

その時に、竹編みボールが鹿児島でも一番のホテルに照明として使われている事を教えてもらった。以来、ずっと行きたくて、いつかはと思い続けてきた。あまり知られていないが、この職人の専門は元々竹照明だったのだ。

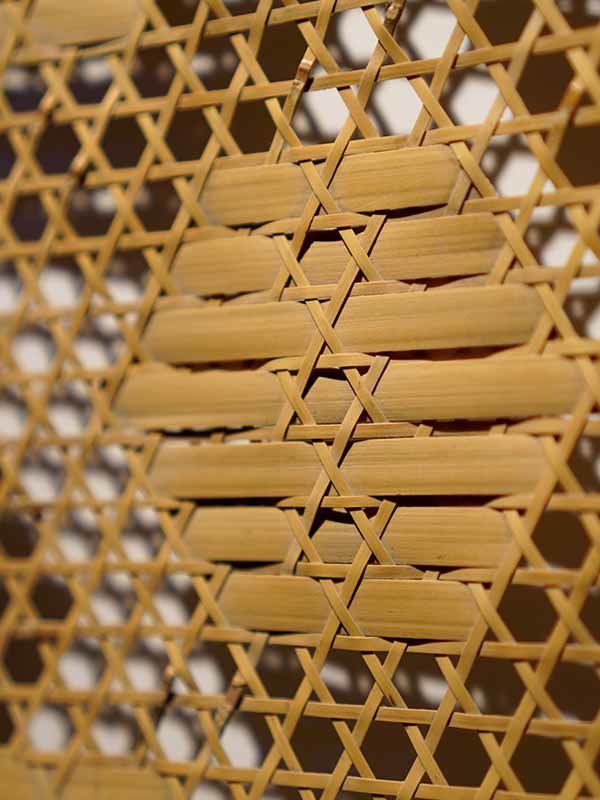

今まで一言も話した事のない竹照明への思いやこだわりは、工房入り口にしつらえた灯りに現れていた。星付きのホテルと聞いて、竹編みに星のデザインを入れたいと何度も何度も試行錯誤したそうだ。

虎竹のペンダントライトを納品させてもらう事があるけれど、竹の割幅を変えると表情が随分と違う。編み込みの密度も異なるので、どんな光が灯るのか楽しみで仕方なかった。お陰で慌ててしまって、広いホテルで迷子になったほどだ(笑)。

ええっ!?部屋に入って驚いた。竹編みボールはポツンと置かれている、電球などは入っていないようだ。

これが照明なのか...そう思いながらスイッチを入れたら、また驚いた。

スポットライトがサッと竹編みに差し込み影を映し出す。竹一筋に歩んできた職人の竹細工には、いつも感嘆していたが、最後の最後まで凄い。リスペクトしかありません。

これから年末にかけて、熊手も活躍する場面が多くなる竹の道具のひとつだ。近くのお年寄りが手作りしてくれていた、熊手が作れなくなったとお問い合わせがあった。お客様は、2020年からアップしている熊手工場のYouTube動画をご覧になられたのかも知れない。お使いの熊手は、写真だけでは分かりづらいので現品をお送りいただく事にした。

届いた熊手を拝見すると、やはり細かい所で作りが異なっている。竹虎の近くにも、お年寄りが趣味半分で作る最高に丈夫な熊手があったけれど、それぞれの方が自分の流儀で手作りするから色々な物が出来あがるのだ。まあ、それはそれで面白いと思う、今回の熊手も先端が尖らせてある。これには何か理由があるのだろうか?

別注国産熊手の依頼主に訊ねてみたら、先端が尖っているのは毎日使っているうちに自然とそうなったとの事だ。最初から削る必要はないと言われていたが、先端を尖らせた熊手もあるので、実は加工可能だ。

先日、山里の竹箒名人の作る箒を特別販売させていただくと、嬉しい事にすぐに完売した。考えみれば、竹箒にしろ、熊手にしろ、少し前までは近所で誰か作っている方が一人二人いたもなのだ。何故かと言えば、昔の小学校には自作の竹箒を持参しなければならない事も多く、器用なお年寄りは材料さえあれば作れてしまうのだ。

けれど、田舎でもそんな方は少なくなり、いざ国産の丈夫な竹箒や形の違う熊手を探すとなると困ってしまうのが現状だ。専門の自分たちが、出来る限り力を尽くして日本の竹箒を、日本の熊手を届けていきたい。今年の新竹で作る竹箒は、年内には一度ご紹介できる予定です。

竹細工には沢山の種類の籠があり用途もあるけれど、その中でも花籠は人の暮らしに彩をそえ、豊かな気持ちにさせてくれる、まさに竹の真骨頂のひとつとも言える物ではないかと思う。今では死語となった、花嫁修業と呼ばれる時代の若い女性の皆様は、かならず数個の竹花籠を持っており活け花に取り組まれていたのではないだろうか。当時は、職人も驚くほど花籠は流通していて、それだけにサイズも形も竹の種類も本当に多かった。

竹虎の店頭に並んでいた花籠だけでも数百種類はあったのではと思う。そして、それぞれの籠に専門の職人がいて朝早くから夜遅くまで竹編みに勤しんでいたのだ。今回、ワークショップをする虎竹花籠・松田一輪も、そのネーミングの由来は職人さんの名前からである。

竹虎では、毎年夏に開催させて頂くインターンシップで必ず花籠作りの実習を入れるようにしている。自分達で実際に竹に触れ、竹の感触、しなりを体感し、難しさを知れば竹製品に対する見方も少しは変わってくるのではなないかと言う思いがある。

もちろん、最初から上手く編める方はいないけれど、花籠づくり体験を通して出来あがった籠は世界に一つの逸品だ。きっと長くお手元に置いてもらって暑い夏の記憶を留めてもらえると思う。

そんな、虎竹花籠づくりのワークショップを大阪の万博記念公園内お祭り広場(太陽の塔前)にて予定している。期間は来月11月3日(金) ~5日(日)までの3日間、日本工芸産地博覧会2023の竹虎ブース内だ。先着順で予約がいっぱいになり次第終了するので関心のある方は是非どうぞ!

虎竹花籠づくり体験お申込みはコチラから

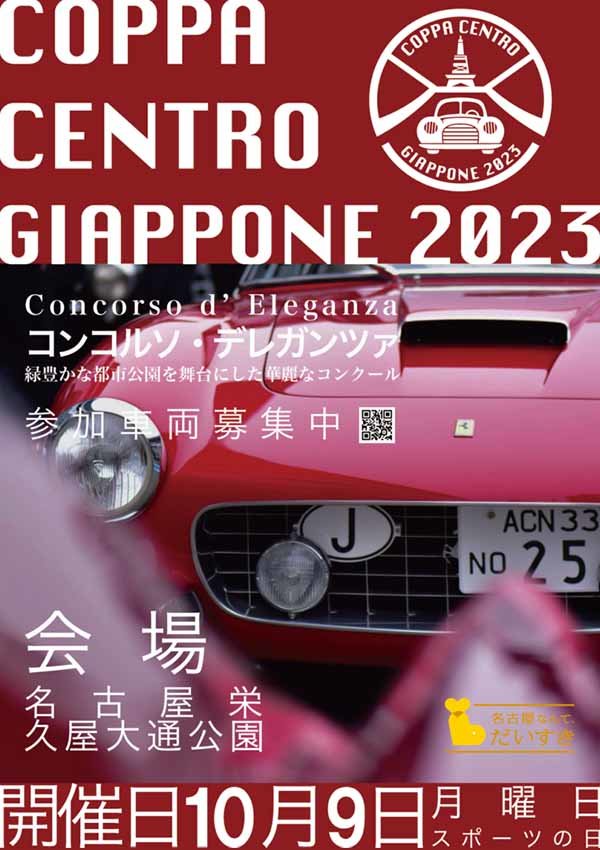

スペインのビトリアで熱狂的な歓迎をいただき凱旋し、よみうりランドで開催されたレッドブル・ボックスカートレース東京で準優勝したREIWA-125号が、名古屋久屋大通公園のコッパ・チェントロ・ジャポネ2023に参加させて頂いたが、今度は日本唯一の虎竹電気自動車「竹トラッカー」である。

実は本日20日(金)から来月11月5日(日)まで西武池袋本店の7階(南)催事場にて展示させて頂いているのだ。今まで何度となく積載車に積んで全国各地に運ばれていった竹トラッカーだけれど、今回は箱型のバンボディトラックで行く事になった。これなら風雨の影響を受けない、ドライバーさんが荷台にしっかりと固定してくれるので安心して送り出す事ができた。

今回は、和紙職人ロギールさんに虎竹を漉き込んでもらった、土佐和紙製の旗も立てられるので一緒に入れて行く。一人でも多くの方の目に触れれば良いと思っている。実際に走行する事はできないので、世界竹会議の講演後にメキシコはハラパの街をデモ走行した時の様子を是非ご覧ください。

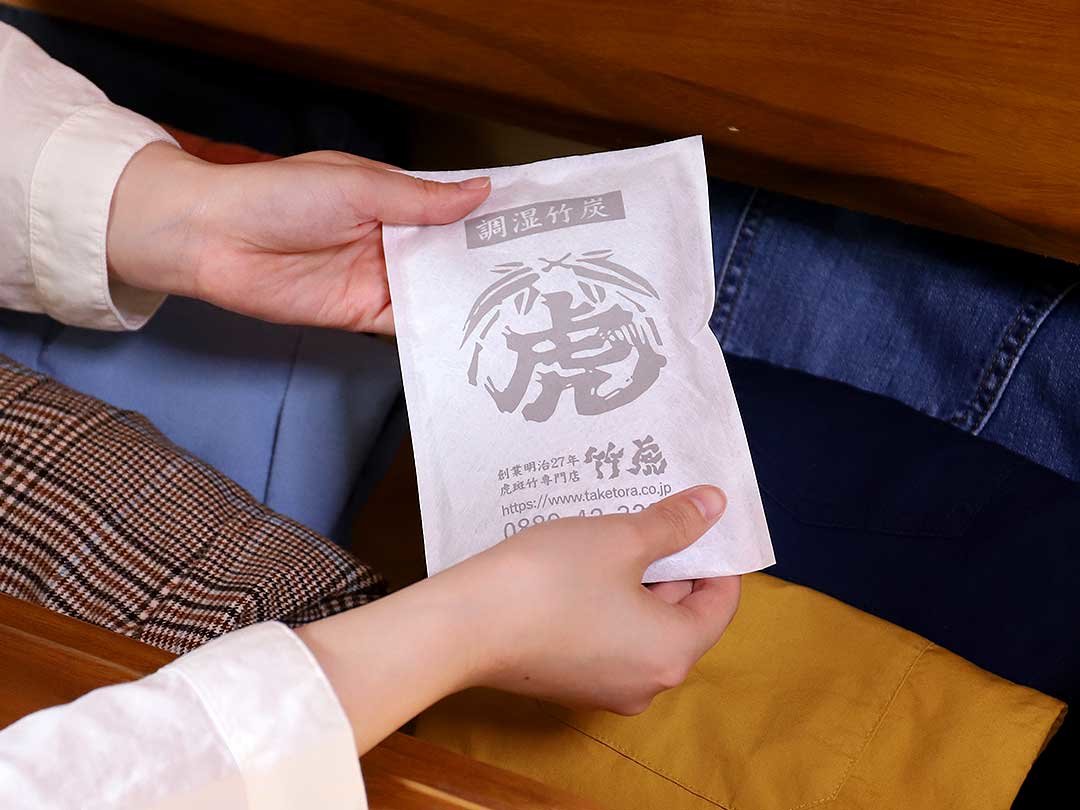

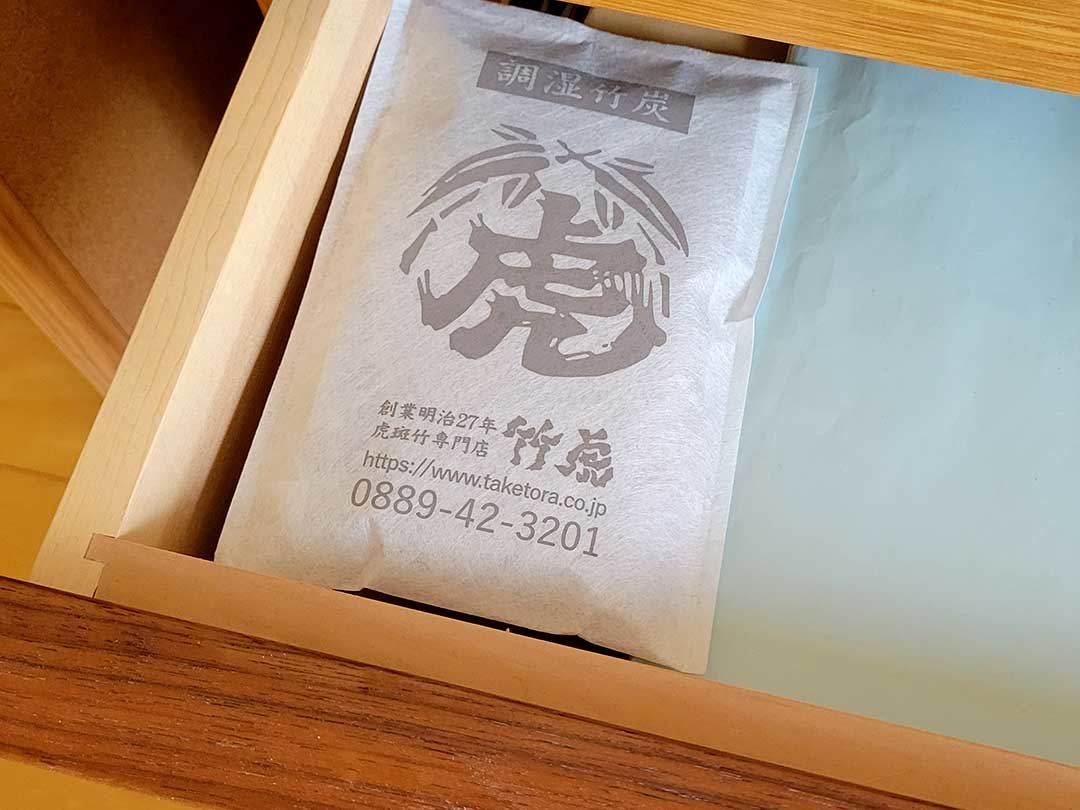

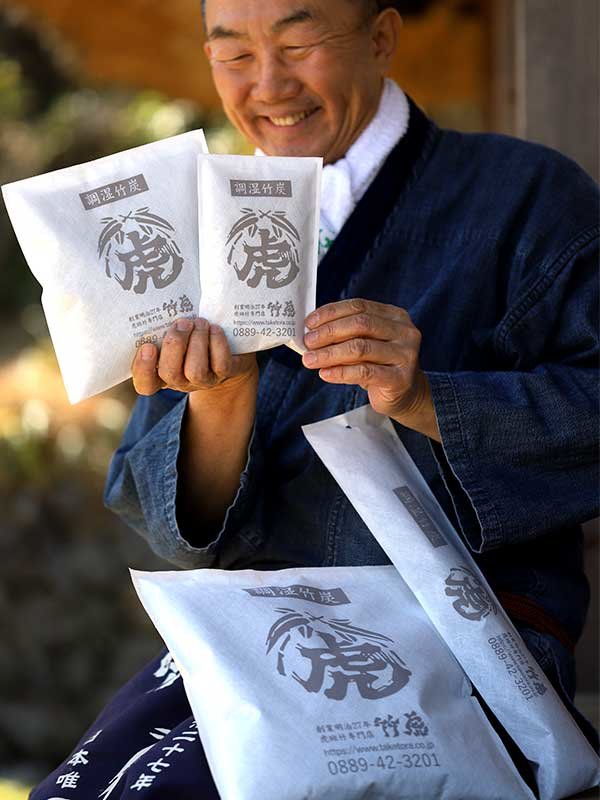

400度程度の低温で焼き上げた竹炭は、柔らかくて割れやすいので竹虎では竹炭(バラ)と呼んで高温竹炭と区別している。比較的安価でもある竹炭(バラ)だけれど、品質が悪いとかランクが下と言う事ではない。低温で焼き上げた竹炭(バラ)は、アンモニア臭のようなアルカリ性物質の吸着に優れていて、湿度調節にも優れている。

そこで、この竹炭(バラ)を黒編した竹籠に入れてセットでお使いいただく事が多いのだ。黒く染めた竹籠だって、輸入の安価な籠をいいけれど、竹虎の場合は100%国産にこだわって、昔ながらの竹職人の手仕事を大切にしている。

竹炭(バラ)には、消臭や湿度調節という他にも、割れた竹炭そのままのダイナミックで自然な雰囲気を味わって頂きたいという思いもあり、竹籠にそのまま入れて使う事をご提案をしている。それに対して、住宅の湿気対策に使う床下用竹炭には通気性の高い不織布入りのものが扱いやすいからと人気がある。

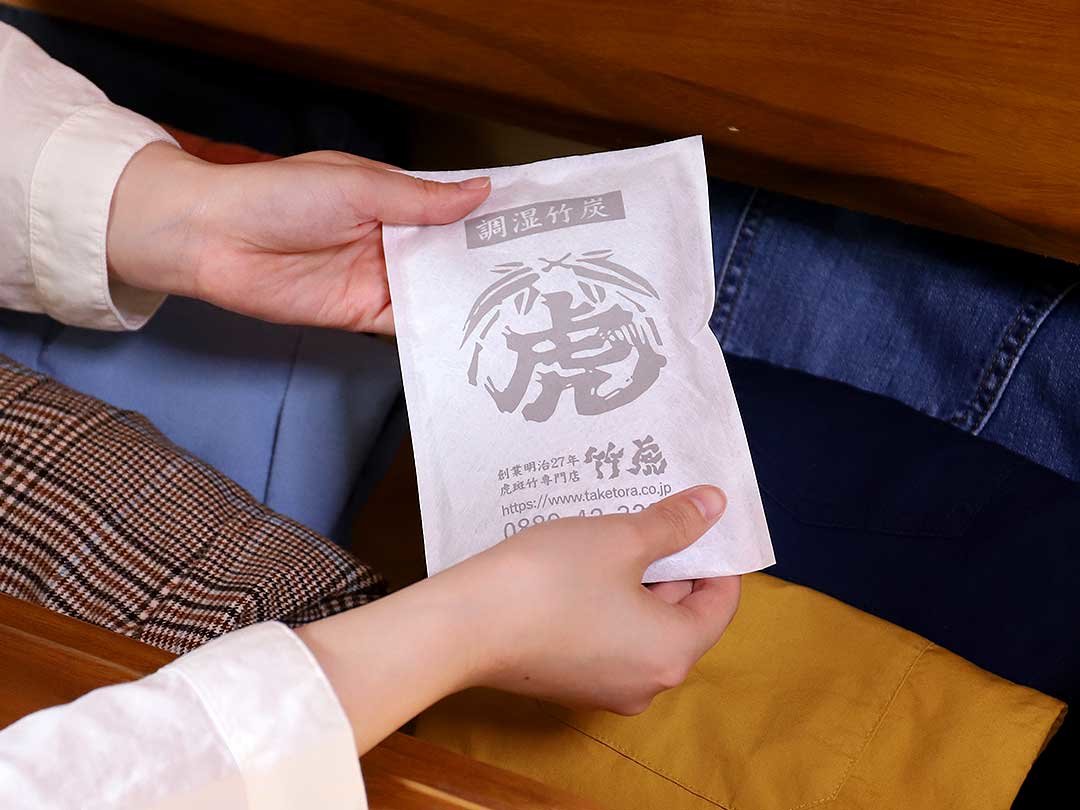

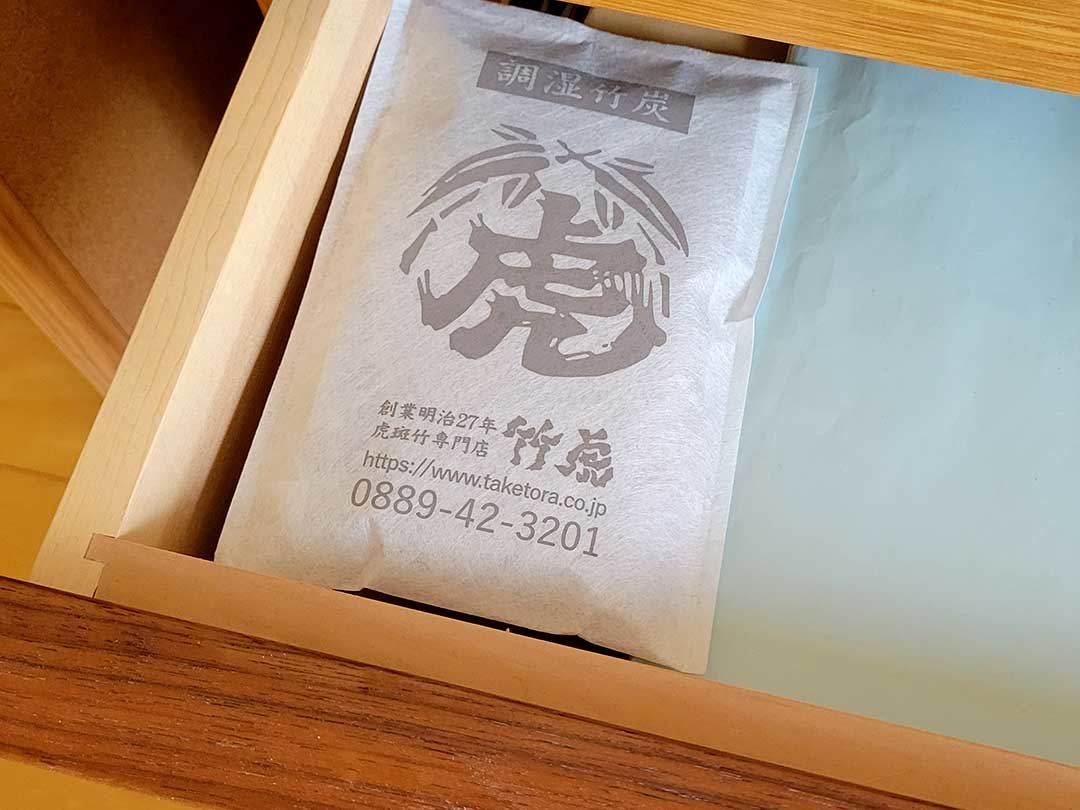

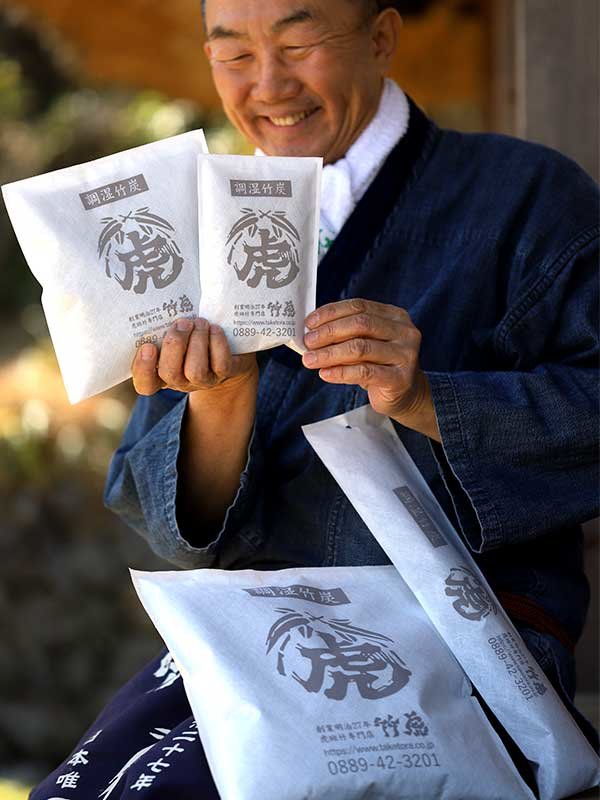

それならと、室内でも竹炭の汚れや、黒く付いてしまう煩わしさなどを考えず、手軽にご愛用いただける調湿竹炭パックを作る事にした。

通気性が良く、それでいて細かい微粉末になる竹炭が外に漏れないタイプの不織布を数種類試して決めた。さらに、二重にする事によって、より安心してお使いいただけるようになったと思う。

タンスや下駄箱に入れられる小型の物から、中型、大型3種類のサイズ、そしてクローゼットなどに掛けられるロングタイプをご用意している。冬場の締め切りがちになる室内でのニオイ、湿気対策にも竹の力をご活用いただきたい。

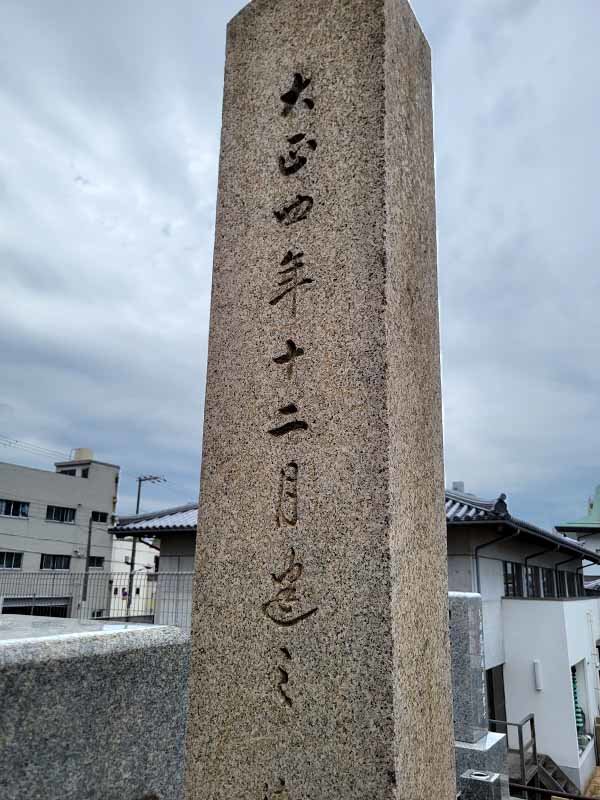

竹虎の創業は明治27年、大阪天王寺だった。終戦後、虎竹の唯一の生育地である高知に本社を移したので、祖父の代までの親族の多くは大阪にいて、小さい頃には祖父の姉がいた八尾には良く行ったものだ。当時は高知港から大阪南港までフェリーだったが、港についてから八尾までの道順を、子供ながらに覚えてしまう程だった。大学進学となって東大阪の大学を選んだのも、最寄り駅の俊徳道と生野区でそれぞれ米屋を営む親類がいたからが大きかったかも知れない。そうそう、大学近くで古い漢方薬局をやっている親戚もいたから、中学高校と全寮制で、世間知らずだった田舎者の自分も何かと心強かった。

大阪市中央区谷町、多数の寺院の集まった寺町にある本政寺には、高祖父・山岸安兵衛が建てた奉塔がある。元々は堺にある月蔵寺が菩提寺だったと言うけれど、商売をしていた関係で大阪市内に移ったのだろうか。まあ、とにかくご先祖様のお陰で今日があり、生かされているので、近くに来たら素通りはできない。

いつもの空堀商店街に行ってお供えの花を買う。週末だったので沢山の人でにぎわう通り、店員さんの対応、アーケードの空気感が、妙に肌に合って心地よい。この日は、長くお参りした後に、住職さんとお話させて頂いた。「安兵衛さんから、竹細工を寄進してもらった事がある」初めて聞く話だが、現品は既に無い。竹材商を始めたのは曽祖父・宇三郎からだが、安兵衛が寄進した竹とは何だろうか?ずっと考えながら車を走らせていた、知らぬ間に高知に着いた。

皆さんは、山で猿に出会った事があるだろうか?猿山に観光に行くのとは少し勝手が違って、完全な野生なので木の上にいたりすると結構驚く。内職のおばちゃん達でさえ、手にしていた鉈を止めて一緒に見入るから、この辺りでは案外少ないのだ。だから、筍を喰い荒らしたり折って放り投げているのを見て、野猿の仕業だと言われても本当だろうかと思う事もある。

しかし、高知県でも少し山間部に行けば害獣駆除の対象となるほど生息しているので、職人さんの自宅で飼われているような孤児のお猿もできてしまう。子猿の頃に引き取られて来ているから、今さら山には帰れないそうだ。たまに、職人さんが山に連れて行っても傍らを離れない、頭を檻に近づけると毛づくろいしてくれる程の信頼関係がほほえましい。

そうこうしていると、近所の方が立派なツガニ(モクズガニ)を捕まえてきた。今が旬で食通の方が言うのに上海ガニより美味しいそうだが、自分は「ふわ」でしか食した事がないので比べようがない。ツガニを丸ごとミキサーにかけて大きな鍋で野菜と一緒に煮て食べるのだ。調理していると、カニ味噌色したふんわりしたものが浮き上がってくるので、通称「ふわ」。

「ふわ」を、川漁が得意な竹職人さんから、季節の便りのように頂いて家族で食していた。金属フレームに網を張った、ツガニ漁用のカゴに魚の切り身を入れて川に沈めると言う。その昔は、このような竹編みの筌を仕掛けていたのだろう。もっと小振りで、持ち手の付いた四ツ目編のカニ籠なども遺されている。

竹と猿とカニも、自然の暮らしの中で全ては繋がっている。猿は可愛いし、カニは旨い、サルカニ合戦は甲乙つけがたい。

あまり馴染のない方からは聴き直されたりもするが、鹿児島では今でも味噌を竹ざるを使って作られている。詳しい作り方などについては改めてお話しさせていただく機会をつくるけれど、今回はその味噌作りに使う、二重竹ざる(ふたえばら)についてご説明したい。

二重竹ざるは、網代編みした竹ざるの裏面を六ツ目編みで補強した竹ざるの事だ。竹虎で定番で販売させてもらっているサイズは2尺、つまり60センチで現在の日本の暮らしの中では最大サイズだと思っている。ところが、味噌作りとなると3.5尺(105センチ)もの大迫力の竹ざるが使用される。かつては、4尺(120センチ)や5尺(150センチ)なんて言う二重竹ざるも普通にあったようだ。

どんなサイズの竹ざるにも裏面には六ツ目編みの補強が入り、非常に丈夫に編まれている。しかし、前々からずっと疑問に思っていた事があるのだ。確かに六ツ目を入れると強度は高まるけれど、浅い竹ざるにそこまでの重さがかかるのだろうか?一般的な干しざるのような使用方法だけなら、あまり必要としない造作ではないだろうか?

ところが、実際に味噌作りの現場を見ると、なるほど六ツ目編みを入れたくなるような工程が続く。蒸した麦や大豆を大量に入れる重みもあるけれど、数名の女性たちが竹ざるの周りに集まり、混ぜたり作業をする中で底面には随分と負荷がかかる。

数十年使われてきた二重バラの底をみると、六ツ目編みの竹が重なった部分に底ズレの痕が残っている。竹で一番強い竹皮部分で、六ツ目編みして底に編み込む知恵は、味噌作りから自然に出来あがったものだと思う。高知で伝統的に作られてきた竹ザルは「サツマ」と呼ばれてきた、技術交流の盛んだった頃に鹿児島から伝えられた証だ。しかし、高知では竹ざるで味噌作りはしないから裏面に六ツ目編みをすることはない。

先々月の事だったと思う、「秀逸な山里の竹箒」として、この30年ブログでご紹介した事がある。職人仲間の間で絶賛されていた竹箒は、確かに一目見た時から違っていると感じていたけれど、地域では誰もが知るような箒作りの名人の方が作らたものだった。

まあ、それもそのはずだ。竹箒を作りだしたのは小学校の時、当時は自分の使う箒を持参せねばならなかったそうで、小さい頃から手先が器用で綺麗な竹箒を作ると評判だっのだ。作業場で作り始めると、一人また一人と近所の方々が感心しながら見つめている。

ホームセンターで売られている安価な製品との違いは使えば更に分かるのだが、その一つが乾燥するほどに硬くなり手触りの良さから釣り竿や杖に多用している五三竹だ。独特のコブが出来るから持ち手に最適で、竹虎では遍路杖としても活用している竹、その竹枝を一本だけ残している。

この竹に切り揃えた竹枝を巻き付けていくから抜ける事がない。毎日のように酷使している職人たちから絶対の信頼を得ているのは、このような細かいけれど丁寧な仕事をしているからに他ならない。

竹箒は、特に筍の産地などでは竹枝の有効活用として製造量も多かった、ところが今では輸入の竹箒に押されてほとんど見る事はできなくなっている。

しかし、日常で使う竹製品である。かつては全国どこででも作られていたので、基本的な作りは同じでも細かい所で仕様が異なる。以前もYouTube動画にした事のある竹箒だけれど、今回の箒名人の手によるものだし、改めて動画にする事にしている。近日公開予定なので是非お楽しみにしてください。

綺麗な黒色の竹がある、少し竹に詳しい方だと、「煤竹か?太い黒竹か?」と思われるかも知れない。もしかすると、このような色合いの竹が自然にあるのか?と思われると困るので、ご説明させて頂くと、これは染めた竹だ。

竹も使い道によって、色々な彩が必要だが、虎竹などは油抜き加工をすると自然そのままの色合いに仕上がる。

真竹は、熱湯で湯抜き(油抜き)する事によって、いわゆる晒し竹とか白竹とか呼ばれる竹なる。

自然な色合いを活かした白竹箸もあれば、季節によって重宝される青竹箸は塗によって一年通して青々とした色合いを保っている。

炭化竹なんて言う竹もあり、これは熱と圧力によって蒸し焼き状態にして人工的に煤竹のような竹にする。

煤竹とは、古民家の天井などに使われていた竹材が100年、200年と囲炉裏の煙に燻されるうちに、自然と独特の色合いに変化した竹の事だ。現在の暮らしの中では、出来ない非常に貴重な竹材だ。

これは、本物の煤竹、やはり長い時間をかけて自然が生み出したものは深みが違う。

改めて最初の染め竹に戻ってきたけれど、一本の竹が異なる色合いに七変化、それぞれに素晴らしい。

竹炭入りのうどんを送って頂いた。香川県のうどんが有名だけれど、四国は徳島、愛媛、そして自分達の暮らす高知県も蕎麦よりうどん文化で美味しいお店が多い。届いた竹炭うどんも、自分好みのコシがあってなかなかだ、しかし、やはり竹炭パウダー入りのうどんと言えば思い出すのがアノお店だ。

黒田官兵衛から名付けた店名だから、店主の方は黒い色合いにこだわったのだろうか?そこまでは分からないけれど「くろだビックリうどん」一度聞いたら忘れられないネーミングだ。うどんが運ばれて来ると、想像していても、やはり驚く(笑)そして、何より美味しかった。

あの硬くて真っ黒い竹炭を粉にして入れるのか?ご存知ない方は想像できないかも知れない。けれど、元々炭職人に胃腸の悪い人はいないと言われて、炭を食する文化はあったし、戦国時代の忍者は解毒のために炭を携帯していた。竹が炭になることによって、暮らしの中で様々なお役立ちが出来る事は喜ばしいことなのだ。

自分の小さい頃の大人たちは、ほとんど喫煙するのが当たり前のような感じだった。今では考えられないかも知れないけれど、乗用車はじめバスや汽車、確か飛行機にも灰皿があったと思う。そんな環境だから、当然ながら自分が連れて行かれる先々には、ちょうどこんな感じの竹で作られた灰皿があった。

実は、これは煙草を置いておくクボミ(タバコ休め)がないから花器として使われたものだけれど、デザインは当時の灰皿そのままだ。この様に持ち手の付いたタイプ、持ち手無しのタイプがあった、自分などは、この竹根を見ただけで子供の頃に嗅いだヤニの匂いを思い出す。

竹根を活かした竹細工には孟宗竹が使われている、竹根に近い部分ほど節が詰んでいるから、竹根の面白味と節の格好良さを見事に表現した製品だったわけだ。

虎竹の里でも、竹根を掘る職人は随分前に仕事をやめている。全国的に見ても、現在は竹根細工は、ほとんど見られなくなっている。

仕事場では、職人が鉛筆入れにしていた竹根を活かした花器作りは貴重なので、いずれYouTube動画でもご紹介したいと思っている。もちろん30年ブログでも皆様にお伝えしますので、よろしくお願いいたします。

ちなみに、孟宗竹は観賞用としても昔から珍重されてきた。日本に渡ってきた江戸時代には、武家屋敷の庭園用として人気だったと言うけれど、この逞しさ、荘厳ささえ感じさせる姿をを見れば納得できる。

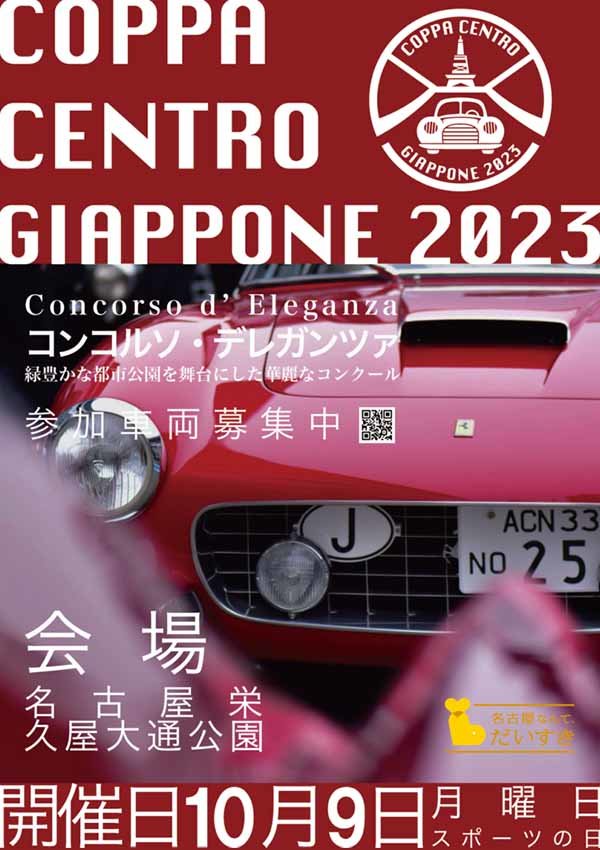

コッパ・チェントロ・ジャポネのチェントロとはイタリア語で中心という意味らしい。名古屋は日本の中心であると共に、自動車産業で発展してきた街だからこそ200台を越える参加車両、まるで街全体を会場したかのような大イベントが開催されるのだろうと改めて思う。

午前中は雨模様だったためか、お客様の来場は少なめかと思っていたけれど、さすがに自動車ファンの方でも感心する程の名車が集結して、さらに様々なアトラクションも用意されている。久屋大通公園は、スポーツの日らしい賑わいとなってきた。

最初はエッフェル塔かと思っていた(笑)、あまり馴染のなかったテレビ塔も、こうして一日いると見慣れてくる。実は、あまり来る機会がなかった名古屋も本当に良い所だ、また来たくなる。

ところで、今回のコッパ・チェントロ・ジャポネ2023では、搬入当日からREIWA-125号の事をご存知の方が何人かおられて感激した。さらに、何と竹虎YouTube動画をご覧になられている方が意外と沢山おられる事にも驚いた。

これからは、リアルイベントを前もって動画でご紹介させていただくのも良いかも知れない。

REIWA-125号は、自分達の創業125周年を記念して製作してスペインビトリアのレースに参加した。今回は展示だけから、実走する姿など知っていただくと又見え方も違うと思う。

とにかく、楽しい出会いのあった一日であった。

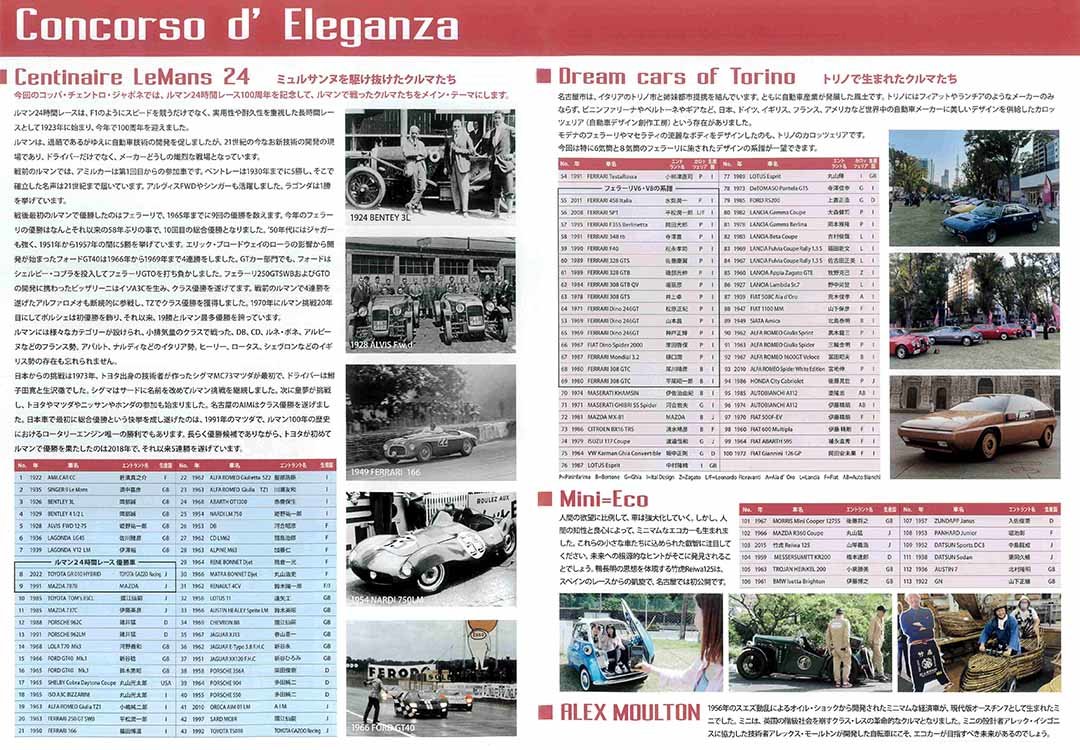

スペインのレースで偶然出会った岡田邦雄さんにお招きいただいて参加させてもらったコッパ・チェントロ・ジャポネは、今年で二回目となる名古屋市の中心部で開催されるクラシックカーのイベントだった。規模感も分からずにいたのだが、当日いただいたパンフレットを見て驚いた。

初めて来た久屋大通公園は南北に長い、この広い敷地全体を使った一大行事なのだ。しかも、良く見ると会場はここだけではない、何カ所にも分かれてそれぞれ趣向を凝らした催しが開かれているので、車好きにはたまらないはずだ。さすが、トヨタのお膝元という事か...圧倒される。

よくよく見てみると、クラシックカーやレーシングカーだけではなく、スタジオ・ジブリの劇中車なんてコーナーもある。そんな目で映画を見た事はなかったけれど、これは車好きのみならず楽しめそうだ。

しかし、こういうパンフレットを見ていると、人と車との歴史や深い関わりを思わずにいられない。展示される車体の中には、本当に貴重で博物館でしか見られないような車もあり、身近だから知っているようで、全く知らなかった車の世界がある事に気づく。感動したのは限られた誌面の中にも関わらず、Mini=Ecoジャンルに「鴨長明の思想を体現する竹虎Reiwa125は、スペインのレースからの凱旋で、名古屋で初公開です。」とご紹介いただいていた事だ。

大きなスポンサーさんも応援してくれて、街全体が車一色になるような一日。積載車だと結構大変だけれど、こうしてワンボックスで運べるから名古屋と言っても近いものだ。

2019年、竹虎創業125年を記念して日本唯一の虎竹で製作したREIWA-125号という車がある。ボックスカートレーススは、近年ではレッドブルさんが数年に一度日本でも開催していただけるようになったので、少しだけ認知が高まってきたのではないかと思う。欧米では、小さなお子様からいい年の大人まで楽しんでいるレースで、エンジンなしの車輪だけの車で坂道を下る速さや、車のユニークさを競っている。

ご縁があって、スペインのビトリアという街で開催されたボックスカートレースに参戦する事になり、このREIWA-125号を製作した。レース当日、日本人などいるはずのない会場で偶然出会ったのが岡田邦雄さんだった。観光だろうか?仕事だろうか?こんな所でと驚いたけれど、ビックリされたのは岡田さんの方だったかも知れない。

今回は、そんな岡田さんに誘われてREIWA-125号が久しぶりに動きだす。名古屋久屋大通公園で開催される、コンコルソ・デレガンツァというイベントに参加させて頂くのだ。「緑豊かな都市公園を舞台にした華麗なコンクール」とあるけれど、実は各地から色々な車が集まると言う意外、ほとんど知らないで行く。

さて、ビトリアで開催されたボックスカートレース前に話を戻すけれど、実は坂道レースは割と危険なレースでもある。前年の大会の様子なども拝見したが、急カーブで転倒したり、車体が壊れてしまうチームもあった。実は虎竹の里で、何度も試験走行していて、危うさを実感してもいた。海外でのケガなど考えただけでも恐ろしいので、ヘルメットは当然だけれど、全身プロテクター着用だと思った。

そこで、バイク屋さんにお邪魔して胸や背中から肩、肘、膝など、全身を護るプロテクターを色々と着けさせてもらったのだけれど、どうもしっくりこない。思えば、それはそうだろう、虎竹の車と一体になって走るには、虎竹しかないのである。

それに気がついて、急遽製作開始したのが虎竹アーマーだった。肘当てなども、今まで考えていたものとは段違いに格好イイ!素晴らしい!まさに異次元だ。

そして、完成したのがコレ。

名古屋では、どんなゴールを切れるのだろうか。はじめて車で行くので迷わなかったらいいのだが(笑)。

竹の油抜きには、火を使うやり方(乾式)と熱湯を使うやり方(湿式)がある。どちらも同じように竹の余分な油を取り除き耐久性を高めると共に、美しい竹材に仕上げていく。この時の熱を利用して、曲がった竹を矯め直しして真っ直ぐな竹材に加工もする。しかし、やはり竹は火抜きの方が艶がある、何より経年変色がいいのが堪らない。

火入れした直後の色合いは、乾燥させると段々と落ち着いた乳白色となっていく。自分達が製竹する虎竹は、色合いが独特だから一目瞭然だが、真竹と孟宗竹は節でも見ない限り、微妙な竹肌のキメと艶の違いがあるものの一般の方には違いが分かりづらい。

油抜きした孟宗竹を半割にしてみた、こうして中身を見せると虎竹も真竹、孟宗竹も全て同じ、竹節が笑っている。今日は竹虎創業日、あっという間にこんな時間になってしまったけれど、明日からも「笑」=「竹」+「二人」でいきたい。

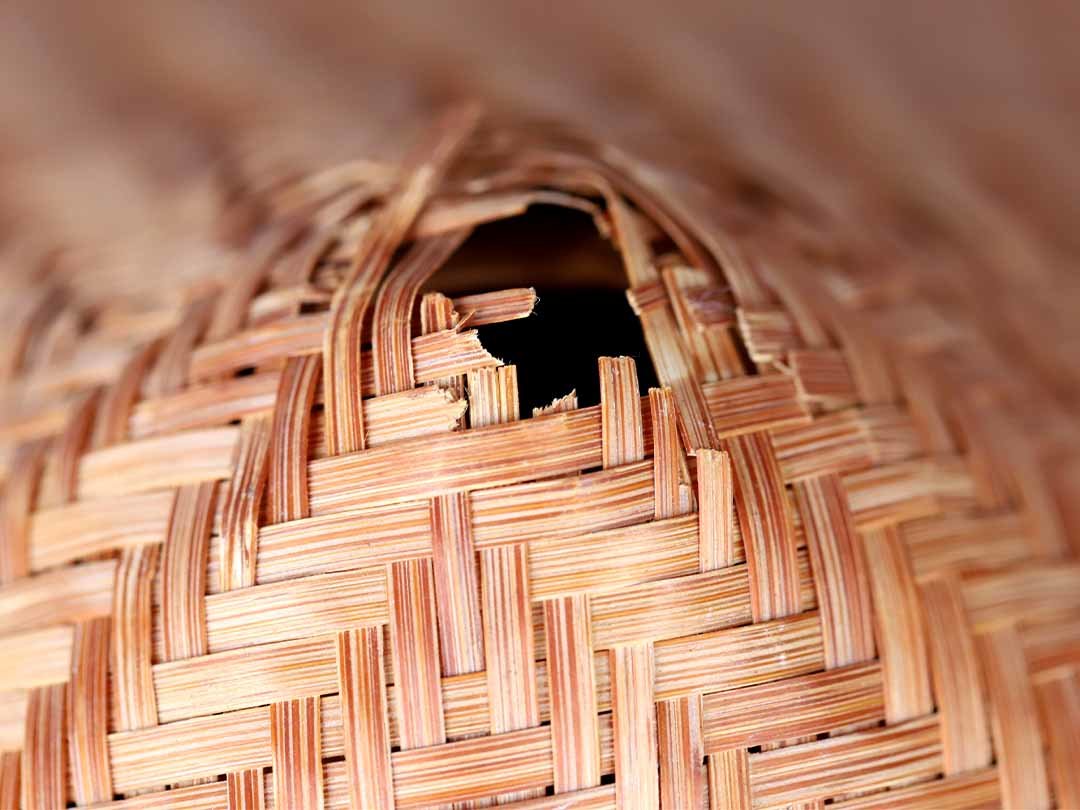

その後のサクランボ籠が気になられている方はいないだろうか?「その後」と言っても、つい先月の事なのだが事情をご存知ない方のためにお話しすると、修理のために3個届いたサクランボ籠があったのだが、持ち主の農家さんは傷みの少ない1個だけ手直しして、後は処分して欲しいとの事だった。

届けて頂いた竹籠は国産の物ではなかったものの、本当に良く使い込まれていて長年仕事に頑張って来たのが良く伝わる籠だった。なので、自分達には、どうしても捨てる事などできない。最初の一個を修理して農家さんにご覧いただければ、残りの2個も同じように修理するオーダーが来るのではないかと願いながら待っていた。

そしたら、願いが通じたのか(笑)、残り2個も修理依頼を頂く事ができた。綺麗に仕上がった籠を、お届けできるようになったのでご連絡したけれど、最初に捨ててしまおうと思われるのも、これほど壊れてしまった元の籠を見れば仕方ないかも知れない。

竹細工の良い所のひとつは、こうして修繕すれば新しい籠のように使う事が出来る事だ。むしろ、完成したサクランボ籠は、前よりも何倍も格好イイのではないだろうか。今回、誰よりも自分達が籠を手直ししたいと思ったので、手間や素材代金を考えれば大赤字だ、しかし満足している。

虎竹で別誂えの花器をご用命いただいた。通常、竹編みのこような球形を編む場合、用途の多くは照明器具である事が多い。特に天井から吊り提げるペンダントライトは、色々な大きさで何度も製作させてもらっている、やはり竹と灯りは本当に相性がよい。

この白竹の照明は、若い頃に竹照明作りで鳴らした熟練職人さんの手によるもの。幅を違えた竹ヒゴを組み合わせた絶妙の作りで、最高の星付きホテルで灯りに使われると聞いて竹編みに星の形を取り入れた逸品だ。

かなり大型の虎竹ペンダントライトも作る事があるが、実は今回の花器とは大きな違いがある。ライトの場合は、竹編みは動かないように固定して作られるが、花器の場合は生け花をされる方の感性によって竹フレームを自由に動かしてもらおうと可動式になるように工夫されているのだ。

この虎竹に、どんな花を活けられて作品となるのだろうか?今から楽しみです。

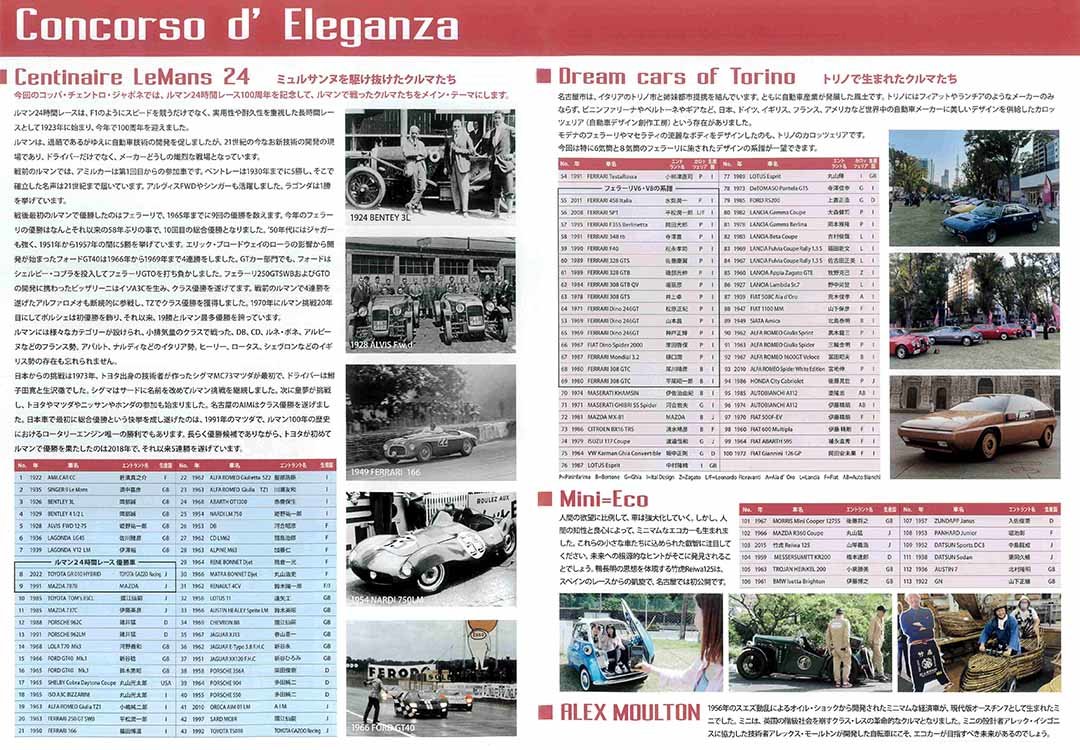

自分の愛用している竹網代笠は、当然だけれど腕の良い知己の職人が編んだ国産だ。色合いは、まるで先日復刻した竹笠のようだけれど柿渋や漆を塗布している訳ではなく、真竹の竹ヒゴが時間と共に風合いを増したものだ。そけだけに、やはり竹の傷みが出るべき箇所に、出るべくして出てしまう。

竹笠を脱いだ時、どうしても逆さに置くのが自然で便利だ。反対に置く場合だと、置く時も、取る時にも両手を使わねばならない。そこで笠のトップ部分が床面に当たる事になり、段々と弱ってきたかと思うと遂にはこのような穴が開くのだ。

新しく完成した国産竹笠は、この辺りはさすがにしっかり考えられていて、最初から硬く籐でかがって補強してあるから安心して使う事ができる。

しかし、竹笠はお陰様で5か月待ちとなってしまっているし、そもそも竹笠などこの程度の穴で使わなくなったりは絶対にしない。籐で補強を入れると、かえって新品より値打ちが高まった感がある、またこれで20年、30年と強い日差しから守ってくれそうで頼もしい。

一昨日、竹虎YouTubeチャンネルの登録者数が5万名様を突破する事になった。改めて、いつもご覧いただく皆様に感謝の気持ちをお伝えさせてください、ありがとうございます!4万人突破の時には、「4万=四万」で高知が誇る最後の清流四万川しかないと思って、四万十ドラマさんという会社様とコラボさせてもらった。

おまけに、高所恐怖症にも関わらず近くにある四万十川ジップラインにも挑戦した。

(気が遠くなりそうだったので、もう二度とやりたくありません)

ところが、今回は何の準備をしておらず、急遽知らせを受けてハタと思い出した。しかしながら当然だけれど、良いアイデアが急に思う浮かぶはずはない。「5万」という数字に引っ掛かりそうな製品を探して、竹虎本店の中をウロウロしてタイムリミットの迫る中、焦りながら虎竹空気清浄機が目にとまり値引きセールにしたのだった。

竹虎らしい企画ではなかったかも知れないが、完売した製品は本日発送予定だ。お手元に届いたら、是非そのお使い心地をご確認していただきたい。本来は機能で納得いただきお求めいただく、こだわりの品だ。空気清浄機に使用している竹炭とは、また異なる種類の竹炭で除湿実験をしているけれど驚きの竹炭パワーもご覧になれる。こうして、動画でお伝えすることが、もしかしたら一番分かりやすいのではないだろうか?今後も、できるだけYouTubeを活用していきたい。