湯気のモウモウと立ち込める温泉に気持ち良さそうに竹が浸かってる訳ではない。実はこれは「湯抜き」と言って竹の油成分を除去する製竹ではとても大切な行程だ。こうすうる事によって竹は美しさを増して、耐久性も高まる、お湯で油抜きする事を湿式、虎竹のようにガスバーナーや炭火でする事を乾式と呼ぶ。

湿式は大量に製竹できるのだが、長い竹材を入れるための大きな釜が必要で比較的大がかりな設備が必要であるし、燃料を焚いて煙も出る事から工場は年々減っていて今ではこれだけの大がかりな工場は数えるくらいしか残っていない。

竹林から伐り出された真竹が積み上げられている。もちろん、このまま青竹細工として使う場合もあって、青竹そのままの籠というのも清々しい雰囲気もあり、経年変色も美しい。

竹虎でも少し前までは白竹も沢山使っていたので自社で湯抜きをしていた。このように天日干しされた竹を見ると、寒風にたなびく煙突の煙は、冬の風物詩のひとつともなっていた事を思い出す。

天日に晒しているうちに白く変色して白竹は出来あがる、天日に晒すから晒し竹とも呼ぶ。白竹も晒し竹も呼び名が違うだけで同じ竹の事であり、その竹を使って編まれるのが白竹角籠バッグのような竹製品だ。ただ、白竹でも湿式と乾式があると話た、実は乾式の方が経年変色がより綺麗で、丸竹のまま使う場合の耐久性にも差異があるが、それは又の機会にしたい。

わらいずみをご存知だろうか?飯櫃入れ(めしびついれ)や飯つぐらと呼ばれる事もあるが、藁で編まれたお櫃の保温容器の事だ。現代では保温ジャーなどは何処にでもあるので、このような道具は民俗資料館のような所で見かける他は、お鮨屋さんくらいである。

高知のような田舎でも、若い世代だと藁と言えばカツオのタタキを焼き上げるのに使われている事くらいしか思い浮かばないかも知れない。ところが、自分の世代では「藁ぼっち」が昔から身近にあって、藁を保管しながら使っていたのだ。

藁は竹職人だと竹皮草履を編む時の縄や鼻緒の部分に使う、箕の持ち手にも使っていて実は用途は多々あった。ちなみに少し意外かも知れないけれど竹はイネ科、藁とは親戚のような関係で、やはり両方とも同じように衣食住様々な所で活躍する日本ではなくてはならない素材だったと言う事だ。

そんな藁をつかって分厚く編み込まれた飯つぐらだからこそ温もりを逃がさない。小さな別注品でも作りは全く変わらず手にするとズシリとくる質感が確かな品質を感じさせてくれる。

近年、フードロス、食品ロスが言われている。自分は中学・高校と全寮制の明徳義塾だったので食事の食べ残し、好きキライなどについては比較的教育を受けてきた方だと思う。だから、元々キライな食べ物などなかったけれど更に何でも美味しく、残さず頂くという習慣がついて有難く思っている。しかし、どうしても家庭で残ってしまう事のある野菜類などには、現在少しづつ製造が進むエビラや竹ざるは、フードロスに役立ててもらえるのではないだろうか。

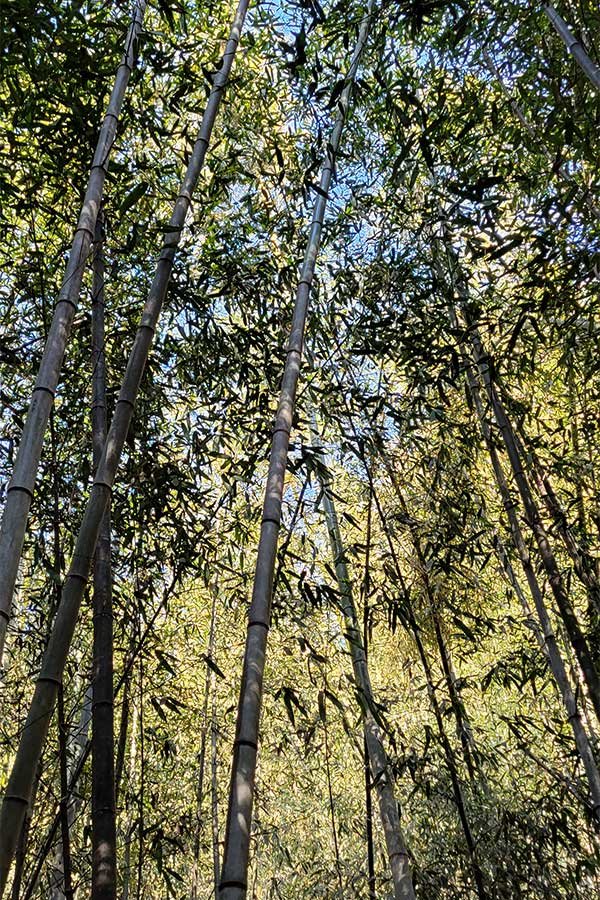

工場の中で虎竹の横に、一回りも二回りも太さのある竹が立てかけられている、日本最大級の竹である孟宗竹だ。実はあまり竹編みに使われることのない竹材なのだけれど、高知県では伝統的に、この硬く扱いづらい孟宗竹で笊を編む。

全国的にみて竹細工は真竹を使う事が圧倒的に多い、だからこのように孟宗竹の竹ヒゴも他ではあまり見られないかも知れない。

エビラの素地にしても60センチの国産丸竹ざるにしても孟宗竹を網代編みにしっかりと編みこんでいる。同じような竹ざるはホームセンターに行けば安価なものが売られているが、食材を干す竹ざるは強く、そして職人の顔が見える日本製の竹ざるをお求めいただきたい。

根曲竹という竹がある、竹と名前が付いているものの笹の仲間で直径にすると2センチもないような細い竹だ。しかし、小さいとは言え名前の由来通り、根元が曲がるほどの雪の重みを耐え忍び鍛えられた竹だけあって、非常に堅牢な竹材だ。曲がっていると聞くけれど真っ直ぐだと思われかた方、実はこの竹は火を入れて曲がりを矯正している。

「根曲竹」と小さい頃に聞いた時には、このような竹根を連想もしていた。もちろん、竹根とは全く関係ないけれど共通点は、どちらもかってはステッキや竹杖などに使われていた素材だと言うことだ。日本の竹根ステッキを喜劇王チャップリンが愛用していたのは有名な話、竹根のゴツゴツした見た目も格好イイけれど根曲竹の杖のシャープさも素晴らしい。

根曲竹の竹林に入ると横倒しになったような竹がいっぱいだ。なるほど、これほど厳しい自然の中で逞しく育つ竹は珍しいと思う。

根曲竹の根元部分の曲がりを除けば、他の篠竹や矢竹などと同じく真っ直ぐに伸びている竹だ。

しかし、それでも当然曲がりはあるので矯め直し根曲竹。軽さと丈夫さを兼ね備えた特性を活かした新しい製品にできないかと模索している。

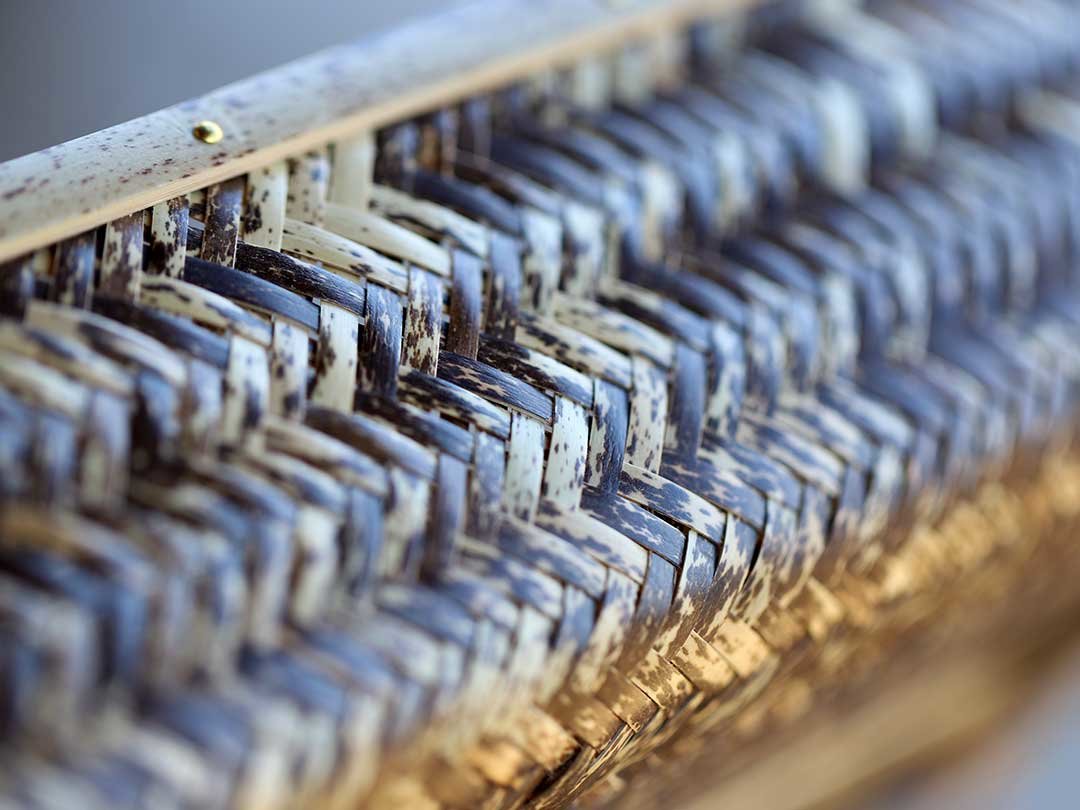

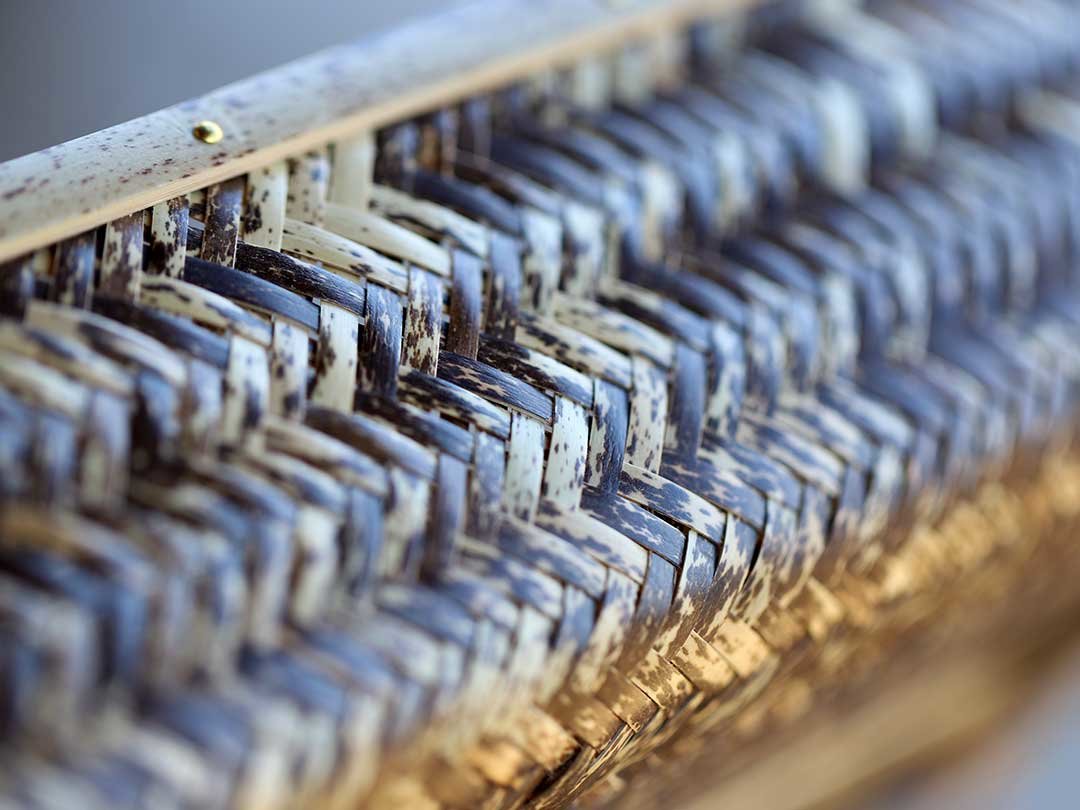

この網代編みの籠は、これで完成でない。これから巾着袋を取り付けて巾着籠として出来あがる。巾着籠と言っても、近年ではあまり見かける事がないが、一般の方なら着物や浴衣に合わせて持たれたり、舞妓籠とかお座敷籠とか呼ばれるように舞妓さんが使われる事が多い。

竹細工にはありがちな事ではあるけれど、現在ではすっかり少なくなったこの網代編みの袋底も、以前は大量に編まれていた。

ご覧いただいているような虎竹や白竹の表皮を活かした籠ばかりではなく、表皮を取った後の内側の竹ヒゴで編んでから染められた籠が倉庫に山積みされていたのだ。この細かい編み込みの籠が、こんなに沢山あるとは凄いなあと当時は思ったものだけれど、竹ヒゴは機械で作るし職人は手慣れているので意外なほどの早さで作られていた。

一つの竹籠を数多く作るという事になれば、工夫もするし分業もしながらそれぞれのパートで熟練度が高まり、早く綺麗な製品が作られるようになる。

需要が減り流れ作業のように出来あがっていく竹の仕事はとうに無くなった。時代に合わせて、ひとつひとつ編んでいく。

先週の30年ブログ「竹虎四代目がゆく!」で黒竹のお話をさせて頂いた。竹の事については、ほとんどの方があまりご存じないので実はお問い合わせは少ないのだが、やはり黒竹は少しだけ知られているのだろうか?高知特産の竹とは知らなかったとお便りをいただいた。

日本唯一の虎竹の陰に隠れて目立たないけれど、実は黒竹も地元特産として60年前にはフランスやオランダなどヨーロッパ諸国に釣り竿として輸出されて外貨の稼ぎ頭だった。意外に思われるかも知れない、しかし当時の取引先は国内よりもむしろ海外が多かった。

昔の事を思い出したのも、「須崎市 昔の記録」として公開されているYouTube動画で黒竹釣竿の製造を観たからだ。昭和39年にテレビ放映された動画なのだが、そこには当時の山岸竹材店が写しだされていて、忙しく働く社員の皆さんがいる。竹を満載にした三輪車が、曲がりくねった山道のような国道を走る。輸送の花形だったのは、国鉄の貨物列車だ。時間通りに走る汽車に間に合わせるため24時間操業で3交代制だったと言うので凄まじい時代だ。

300haだから東京ドーム約64個分と言われる竹林は今でも変わりないが、年間5万束もの生産量は圧倒的。今の自分たちとは全く比べものにならない。

ここ数年、竹編みコーヒードリッパーを見かける事が多くなっている。竹虎なら虎斑竹のゴザ目編みや六ツ目編みのタイプがあるし、白竹、青竹、根曲竹、スズ竹などで作られたものがある。ご家庭や職場では一杯づつ入れられるドリップバッグが便利だけれど、こうしてハンドドリップで数人分を淹れていると少し豊かな気持ちになる。

色々と種類があるので、好みでお選びいただくと良いと思うけれど、ドリッパーの元々のヒントとなったのは今では見られなくなった塩取り籠だ。

ご存じない若い方も増えているようなので、一応お話させていただくと、実は現在のように塩がどこでも安価に手に入れられるようになる前は、塩は海水から取っていた。自分などは小さい頃の友達との遊びの中で、海水を沸騰させて塩を取るというような機会があったので違和感はない。

しかし、竹籠で塩を作るって本当?江戸時代の事ですか?そんな声も聞こえてきそうだ。いやいや自分が最後くらいの世代だと思うものの、竹職人さんの自宅で実際に吊り提げられているのを見た事があるから、それ程遠い昔の話ではない。虎竹の里でも、祖母の時代までは前の海水で塩を作っていたと聞いた事がある。

塩取り籠は、しっかりした網代編みだった。今はペーパーフィルターで使うからこのような六ツ目編みも作っている。

当時は、塩取り籠を使うと塩が籠に残って、水分の多い苦汁が下に落ちる。ポタポタと苦汁が落としていた竹籠が、時を経て今は美味しいコーヒーをサーバーに落としていると言う訳だ。

飲食店に入って食事をされる機会も増えてきたのではないかと思う。そんな楽しい食卓の上で、あまり目立たないけれど結構活躍しているのが炭化竹七味入れだ。うどん屋さん、鰻屋さんなど和食のお店で見かけた覚えのある方もいるのではないだろうか。実はこれが竹で出来ていて、高温と高圧で炭化加工した炭化竹が使われている。

店舗様からお求めいただく場合には「塩」「胡椒」「七味」「山椒」など、調味料の名前と共に店名やロゴマークをレーザー刻印させて頂く場合が多い。しかし、最近では個人のお宅でもご愛用いただく事が多くなり一個でも刻印させてもらっている。

今日のお昼のランチタイムに外食される方がおられたら、そして和食のお店に行かれたならテーブルの隅に少しだけ注目していただきたい。もしかしたら、そこに竹製七味入れが控えめに鎮座しているかも知れない。

高知県は黒竹も特産だ。虎竹の独特の模様には潮風の影響があるのではないか?と高知大学の先生が言われた事があるが、自分もどうも竹の品質には南国の明るい陽射しと共に海風の影響を受けているような気がしてならない。黒竹の生育している山々が全て海の近くで、潮の香や波の音まで聞こえる竹林まであるからだ。

竹と言えば山深い場所を連想されるのが普通だけれど、黒竹を思う時はいつも高知の太平洋が頭に浮かぶ。黒竹は細身の竹なので丸竹を真っ直ぐに矯め直した竹材で玄関すのこを製作している。

竹は丸竹のまま使用すると割れやすいものだ。しかし、案外この細身の竹はわれる事が少ない。

幅90センチ、奥行き40センチの黒竹玄関すのこを4台揃えて広い月見台のように使う事もできるし、長く繋いでも使える。高知特産の黒竹も多くの方に知って頂きたい。

「遠くへ行きたい」と言えば昔からあるテレビ番組のタイトルのようだけど、誰しもそんな事を思う時があるのではないだろうか。たとえば自分なら日本唯一の虎竹電気自動車「竹トラッカー」で、もっともっと遠くへ行ってみたい。昨年に山口宇部空港に行ったばかりではないかと、声が聞こえてきそうだが日本は南北に長い。2日や3日では辿り着けない旅は、さぞ楽しいだろうと夢想する、しかしその夢は速攻でかき消される(笑)。500キロ程度走れるEVとは違って、竹トラッカーは40キロごとに充電が必要で、さらに充電時間に6時間も要してしまう。家庭用電源ではあるものの、この充電場所の確保がとっても大変なのだ。今にして思えば11日間かけて走ったチャレンジラン横浜は奇跡かも知れない。

実は歩くのが好きだ。四国には八十八ヶ所巡礼があり、弘法大師ゆかりの霊場に歩いて行くお遍路さんに山道で出会う事がある。お遍路さんは、そんな気楽な行程ではないものの歩いて行く旅もいいなあと思う。ゆっくりしたスピードでないと感じられない風情があるものだ。

何を隠そう高校の時から自転車が大好きで、大学に入ったら自転車旅行するのが目標の一つだった。二回生の夏に一か月間かけて北海道を一周して以来、そんな旅も忘れてしまっている。今行くとしたら竹自転車だろう、ちょっとワクワクする。

竹の運搬機は乗り物ではない。しかし、虎竹に囲まれながら山道を下る一番幸せな車かも知れない。

世のお父さん方で休日は作務衣でも着てみたいと思われている方がおられたら、是非、玄照堂さんで作られている藍染めをおすすめする。自分のように一年365日愛用するのでなければ、一着あれば恐らく一生涯着られるのではないかと思う。作務衣はデッドストックのジーンズのように、大切に色落ちを楽しみながら、しかし気軽に楽しんで着なければならない。だから、最初は少し値が張ると思っても、結局は身体に馴染んだ最高のリラックス着を手に入れられるからお得なのだ。

自分の場合は35年前から、社名も笹倉玄照堂という名前の頃からの愛用者なので数えると30数着の作務衣がある。力仕事もするし、竹林にも入るから継ぎはぎだらけになる、しかし、それが又いい。着古すごとに愛着が深まるのが、竹籠と同じで不思議な作務衣の魅力なのだ。

竹虎では玄照堂さんにお願いしてオリジナル作務衣を作ってもらっている。オリジナルと言っても、背紋に竹虎ロゴマークが入り、自分がどうしても欲しい右側後ろにお尻ポケットが付いているだけなので必要のない方は、玄照堂さんでお求めください。只今、自分が色落ち実践中の泥染などがイチオシです(笑)。

この古い魚籠は高知県下で昔から使われてきたものである。別段特に変わった形の籠ではないけれど、底から立ち上がり部分の幅広の竹ヒゴと胴体部の細かい竹ヒゴの対比が特徴的だ。竹細工は、人の手がかかるため竹虎では沢山の内職さんに助けていただいてきた、そんな方々の中には仕事の合間をぬってテングサを採ってきて自家製トコロテンを作っている方がおられた。そう言えば、あの職人さんは赤茶けたテングサを、このような魚籠にいっぱい入れて帰って来られていたなあと懐かしく思い出す。

軒先に鰻魚籠が吊り提げられている、こちらも高知で愛用されてきた竹編みのひとつだ。ザックリとした四ツ目編みで、大型の魚籠という以外はあまり似た所は見つけられないものの、一番傷みやすい底の四隅を守る力竹にご注目いただきたい。少し分かりづらいかも知れないが、両方とも錆に強い銅線をグルグル巻いて補強されている。

これは美しい魚籠だと思われる方も多いだろう。しかし、これは実際に魚を入れるものではなく魚籠型の花器である。漆で仕上げられた竹肌は、まるで経年変色した竹のような渋く美しい色合いを醸し出す。

土佐魚籠の最後は、20年近く前に出会った魚籠名人の方に虎竹を使って特別に編んでもらった虎竹魚籠をご覧いただきたい。この方も、ご自身が渓流釣りの太公望で自分が気に行った道具を使いたいという事から竹細工をはじめられた。

体に沿うように編んだフォルム、一番目を引くのは銅板のあしらい。丈夫で長く使える道具作りの名人は、イワナだったか、アメゴだったかの飾りを籠の中央に付けてくれた遊び心の人でもあった。こうして考えてみると、高知の雄大な自然は虎竹のような他にはない竹を生み出してくれるけれど、他にはなかなかいないような魅力的な人も沢山生み出してきたのではないかと思う。

「地震の時は竹林に逃げろ」そう教わった世代だ。竹は強靭な地下茎を張り巡らせていて、まさに天然の鉄筋コンクリートのように土壌をしっかり固めていたのである。ところが、管理されていない竹林は竹が生えすぎで密度が濃くなり、元々深くない竹根が更に浅く伸びていくようになる。久しぶりに入った真竹の竹林では、風で竹根が浮き上がり倒れていた。

このような事はそう多くない、と言いたいところだが台風の通り道になる西日本のでは各地でこのような竹林の姿が見られるようになっている。

このような竹林は抵抗力が弱まり、テングス病が蔓延している。おおよそ、自分の訪ねた真竹の竹林では見かけない場所がないという程の広がりを見せている。これなら竹の品質そのものが低下するのも仕方ない、

伐採して並べられた竹ばかり見ていたら、このような竹が竹林に揃って生えているかのように思われる方がいるかも知れない。ところが、太さも曲がりもそれぞれ一ほんづつ違って性質まで異なるから、竹は大変と言うべきか面白いと言うべきかだ。

この篠竹六ツ目編み丸籠は小豆洗いと呼ばれるだけあって、小さな小豆がこぼれない程の細かく美しい六ツ目編みをしている。篠竹細工は東北を代表する竹細工のひとつだが、仙台藩では小豆餅をお正月にお供えする習わしがあって、この目の細かい小豆洗いは必需品だったのだ。

小豆餅と自分で言いながら、甘党なので前に職人の奥さんが作ってくれたぼたもちを思い出す。ボクの場合、熱いお茶があれば今でも5~6個はすぐ食べてしまう(笑)。

この篠竹六ツ目丸籠には大小二つのサイズがある。篠竹は同じ東北でよく見かけるスズ竹のように艶は出ないものの、やはり細かい笹の仲間でしなやかさがあり緻密な編み込みに適している。

細かい編み目の小豆洗いは、同じように見えて価格が随分と異なるのでお問合せを頂いた事がある。ところが、通常の編み目の丸籠と並べてみれば、この通り六ツ目編みの大きさが全く違うのがお分かり頂けると思う。

あまり知られていないけれど、地域の職人さんたちは篠竹を野竹とも呼んでいた。本当は12月までに伐採した方がよい篠竹も、農繁期には野山に出られず本格的な伐採はいつも師走になるようだ。今シーズンは雪で大変ではなかったろうか、あの優しい東北弁を思い出している。

対馬の万能籠「タカゲ」と矢竹のお話しをさせて頂いた。日本には竹が600種もあって、地域により竹の呼び名が微妙に異なることは多い、虎竹でさえ「コハンチク」と呼ぶ職人さんもいて「トラタケ」という名称に統一したのは自分たちの世代になってからなのだ。まあ、竹の名前はさておき、それでも矢竹の編組細工はやはり珍しい。

新鮮組の土方歳三が庭に植えた矢竹が有名で良く知られているように、元々は戦時の矢に使われる竹材だ。それだけに稈が真っ直ぐで節が低く節間は長い、そして更に強い。実は竹細工にも最適な素材と言える。

そこで、その昔はこのような花籃も編まれていた。細い矢竹で取る竹ヒゴはゆるやかなアールがついて篠竹やスズ竹、根曲竹に通じる独特の趣がある。

細い矢竹を底の四隅に通したあしらい、細いカズラと組み合わせた巧みな作りは今では見られない熟練の技だ。竹材の豊富さ、多彩なテクニック、竹の世界は先人に学ぶことばかりだと思う。

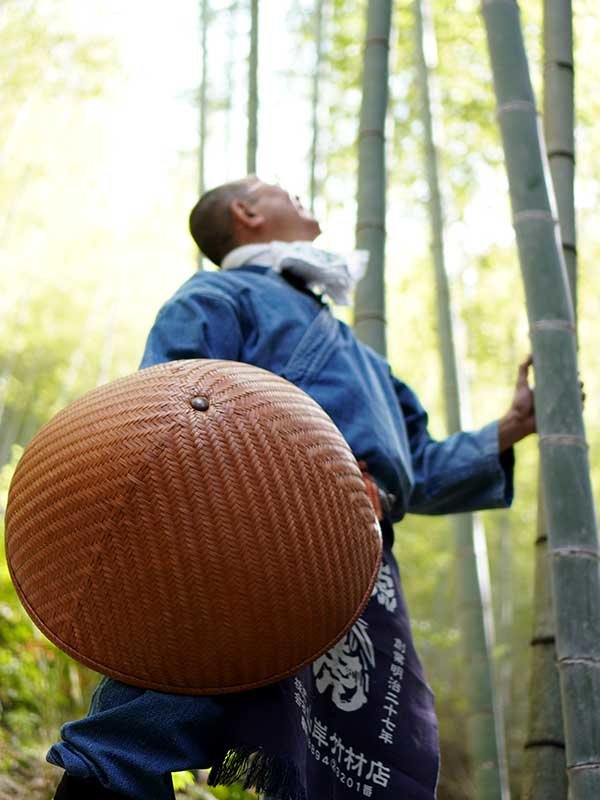

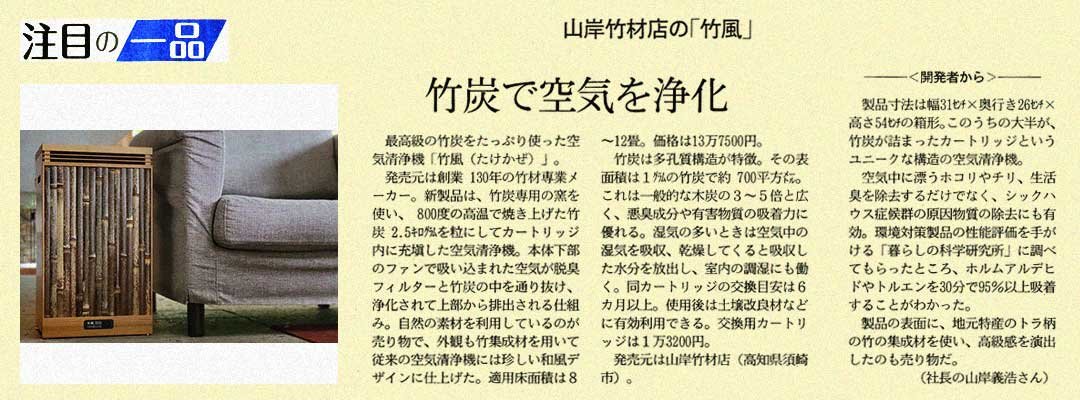

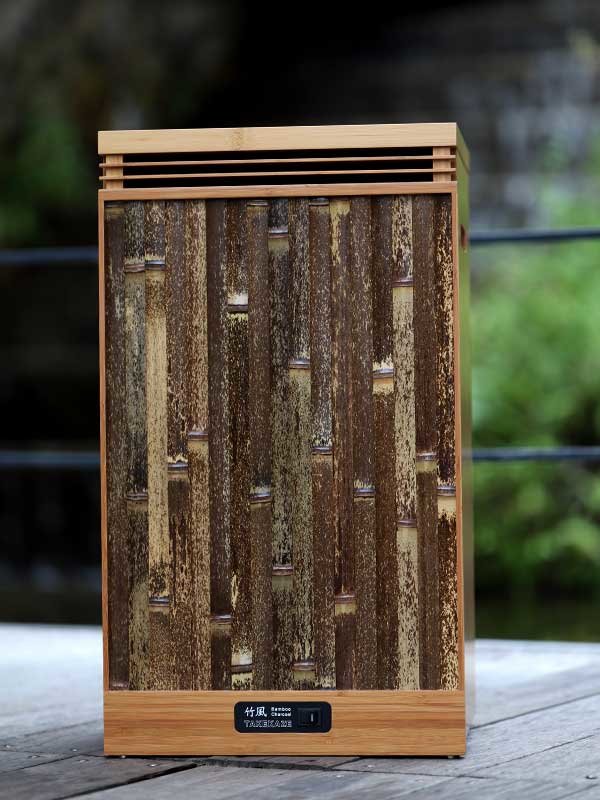

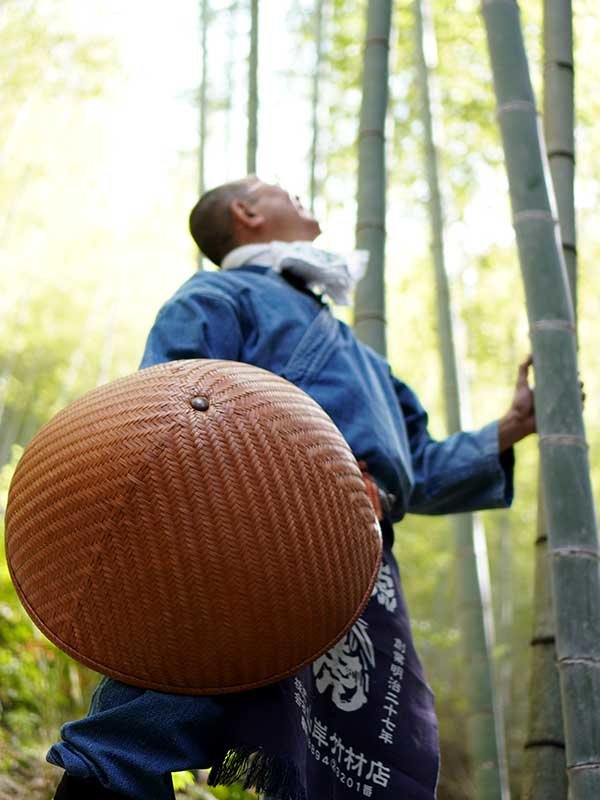

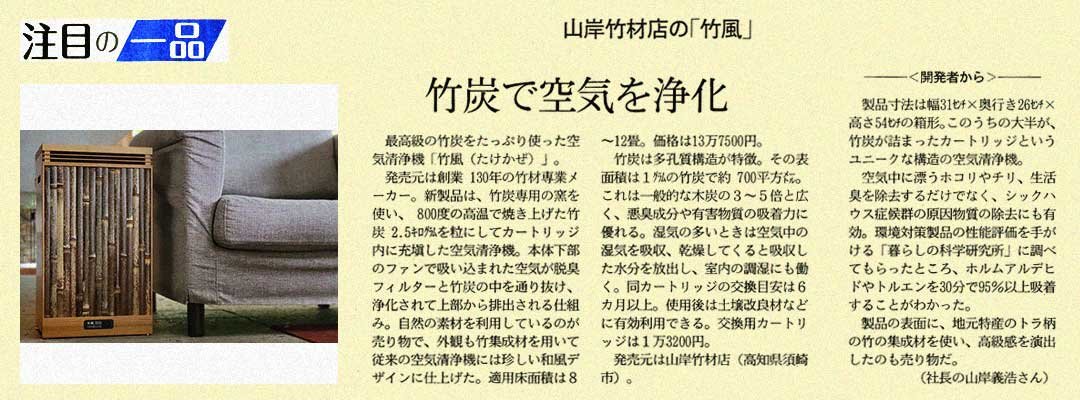

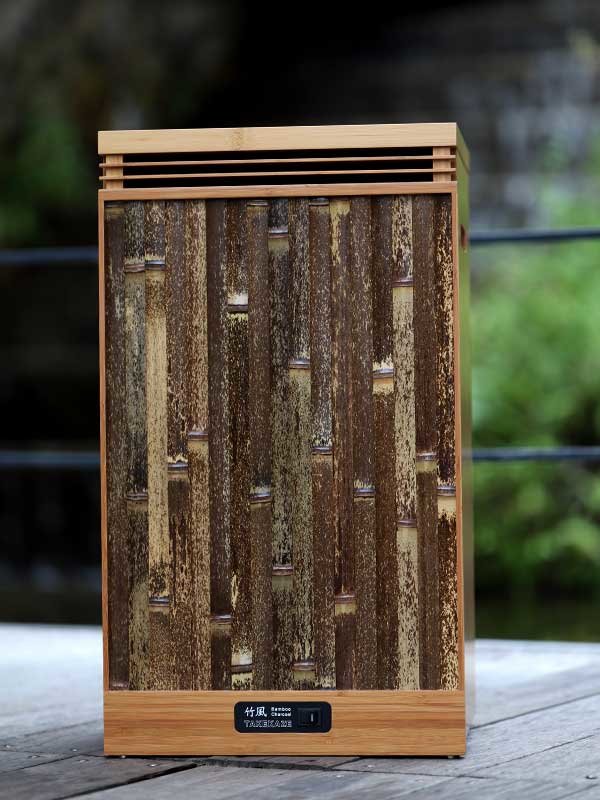

空気清浄機「竹風」を待ちかねていたのは自分だろう。まだ内部のファンや竹炭カートリッジなど取り付けておらず、仕上げ前の竹集成材で組まれた試作第一号が出来上がった時には嬉しくて仕方なかった。前面を飾る虎竹は、こんなに美しい竹なのかと改めて魅入った。

この時の試作機は、今も自分のデスク横でずっと静かに動いてくれている。竹は優しいイメージがあると共に、実は非常に硬度がある素材だ。皆様も良く目にする事のあるヒノキ材と比べても2倍程度の強度がある、その硬度を今回の空気清浄機のデザインに活かしたいと思っていた。エッジの効いたシャープな形は思い描いた通りで本当に気に入っている。

しかし、自分ばかりが満足していても仕方ない(笑)。先日の雑誌monoマガジンや、日経MJでは注目の一品として取り上げて頂いたけれど、こうやって少しづつ知っていただければ良い。

空気清浄機「竹風」には、800~1000度の高温で焼き上げられる土窯作りの最高級竹炭を2.5キロも使っている。竹炭は燃焼温度帯によって吸着特性が変化する、ホルムアルデヒドとトルエンの吸着試験で好成績が出て「化学物質過敏症の方のための製品だ」と試験機関から言っていただいたのは、この最高級竹炭の力だ。

それにしても、この格好良さは何だろう。竹炭と竹集成材と虎竹と、竹を割って並べただけなのに、江戸時代から続く虎竹の里に暮らす竹人の息づかいまで見えてくる。

先月は代官山 T-SITEさんでお世話になったが、昨日から湘南 T-SITEさんで開催されている第六回湘南料理道具市に急遽参加させて頂く事になった。湘南 T-SITEさんは、蔦屋書店を中心に30店舗のレストランやカフェ、ショップのある生活提案型の魅力あふれる複合施設だ。色々なイベントを開催されているけれど、今回の湘南料理道具市は6回目という事で大人気の催事らしい。3月19日までの開催なのでお近くの方は是非立ち寄って頂きたいです。

これだけお洒落な施設だと若い方も随分と多いのではないかと思うけれど、竹は昔から日本人の一番近くにあって様々な形に姿を変えて役立ってきた道具だ。まさに今回のテーマである「道具市」にふさわしい素材であり、今まで竹に触れた事のない方にもご覧いただき皆様のお母さんやお祖母さんがそうだったように竹に親しんでみてはいかがだろうか。

実は意識して出来るだけお求めやすい竹細工をご用意している。そのひとつが対馬で編まれたマダケ(矢竹)と淡竹を使って編まれる素朴な万能籠、当地ではタカゲと呼ばれている籠だ。限定の籠なので売り切れていたら申し訳ないけれど、もしよかったら竹虎のYouTube動画で、どんな職人さんが、どのようにして作っている籠なのか?ご覧いただいてから手に取ってもらえると嬉しい。

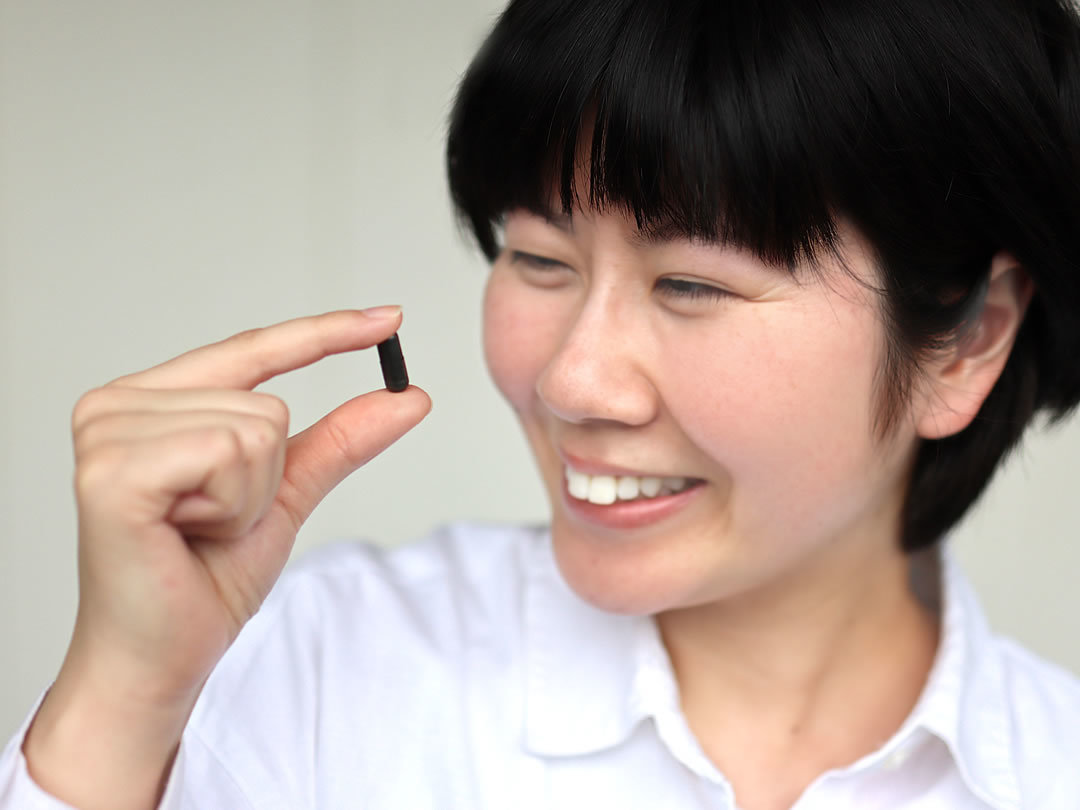

竹炭パウダーを使ったサンドイッチやハンバーガーが話題になったのは、もう何年も前の事になった。今ではすっかり定着して少しづつ色々な食品に活用されるようになっているものの、最初は随分と不思議がられたものだ。まあ、あの真っ黒いものを口に入れるのだから当り前かも知れない、しかし元々炭職人に胃腸の悪い方はいないと言われる通り、窯元に行くと炭をガシガシかじっている方は普通にいた。

今朝は竹炭コーヒーから始まった(笑)。動画のように虎竹ドリッパーで淹れるのではなく、一杯づつ飲む事のできるドリップパックになった竹炭コーヒーだ。現代の暮らしでは、同じご家庭でも食事の時間がまちまちだったりするので、その都度淹れられるドリップバッグが便利だ。

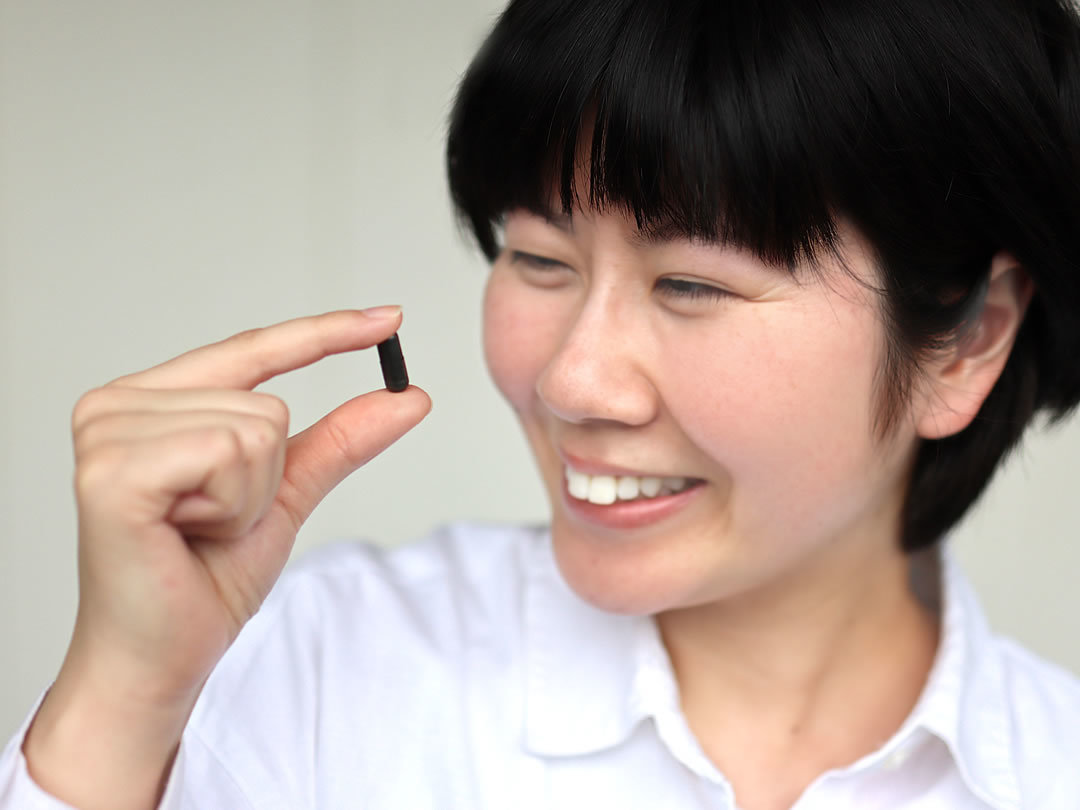

コーヒーもいいけれど、デトックス効果の言われる竹炭パウダーを、いつでも簡単に取れるようにしたのが竹炭サプリメントだ。微粉末の竹炭パウダーを毎回スプーンにすくっていたけれど、こぼして汚した事もあるし兎に角面倒である。

その点、カプセルにしてしまうと毎回を定量ですぐに飲用できるし、お出かけや旅行など持ち運びが断然楽になった。竹虎のこだわりは、高温の土窯で焼き上げられた竹炭は当然だが、竹炭パウダーの効果を更に高めるために使っている淡竹の微粉末もそうだ。

竹は針状繊維で本来は食用に適していないと言われるが、許取得の竹粉製造装置で切削した約60ミクロンの細かい粉末は針状繊維がなく、薄くスライスされたような形になっている。電子顕微鏡で見るとハニカム構造になっていて竹由来の乳酸菌が生きているのも凄い。

現在、日本で流通する竹炭の95%が海外からの製品だという林野庁のデータを見た。自分達からすれば、沢山の竹林に囲まれ、むしろ遠く外国から運ばれてくる輸入竹炭が珍しい感覚さえあるが、実は全国的に見れば国産竹炭はレアのようだ。ますます地域の竹を大切にしていかねばと言う思いを強くしている。

使いやすい手付きの角籠で人気となっている竹ピクニックバスケットは、元々は豆腐籠と呼ばれていて近所に来たお豆腐屋さんで買った豆腐を持ち帰るのに使われてきた籠だ。豆腐を籠に入れる?少し違和感を感じられる若い方もいるかも知れない。ところが、今ならスーパーで普通に見かける肉や魚を入れたトレーの無かった時代には、魚屋さんに竹ざるを持って出かけるのは当たり前の事で、竹ざるに夕ご飯の魚を載せてもらっていたのだ。

竹籠や竹ざるが毎日の暮らしに欠かせなかった当時のお話しだ。豆腐籠が豆腐を持ち運ぶ道具としてだけでなく、お弁当箱や小物入れなど様々な用途に活躍しだすと金属製の留め具が使われるものも出来てきた。

しかし、竹に合わせて金具を製作するのなら良いけれど、既製品の金具を竹に取り付けるのはどうも似つかわしくない。それなら昔ながらの竹の留め具がやはり好ましい。

「100匹名人の鰻魚籠」と言ってますが、初めてのか方だと少しわかりづらいかも知れない。小さい頃から川を身近に、いやいやそれ以上に生活の一部のようにされて来られていて、何と一日に100匹の鰻を捕った事もある職人さんが編んだ鰻魚籠という意味なのだ。

まるで川漁師かと思うくらいではあるけど、自分の小さい頃の川は水量もあって本当に豊かだった。鰻をはじめ、鮎、ハヤ(ウグイ)、ドジョウ、ツガニ、タンナ(ヤマトテナガエビ)など沢山いた。小さな用水路のような流れに仕掛けた鰻筌ひとつに、10数匹の鰻が入ることもあったから、100匹と話すのは全く大袈裟な数ではない。

さすがに地元の川で使われてきた実用的な鰻魚籠は大きい。今回は同じく竹ヒゴを磨いて、もっと汎用性がある少し小振りな形の魚籠に編んでもらう事にした。赤茶色に染まっているように見える隣の魚籠は十数年前のもの、今は青々とした魚籠も使っているうちに、これほど変化してくるから楽しみだ。

この小さな集落に竹虎が本社移転したのは戦後の事、空襲で焼け野原となった大阪天王寺の工場からだった。曽祖母さんの里を頼り疎開していた高知の片田舎への拠点移動は、さぞ大きな決断だったに違いない。しかし、この地は日本で唯一の虎竹の生産地であり、竹虎を応援してくださる多くの人に恵まれていた。

最近、地元の古老とお話しする機会を何度もいただいている。ご自宅でお話しを伺っていると、昔の話に胸が熱くなってくる。そして、どこのお家からも言葉にする、しないはあるけれど竹虎への期待と応援と、何より大きな信頼を感じる。これはもちろん、自分へのそれではなく父や祖父や曾祖父が、この里でどれだけの汗を流してきたかの証だと心から思う。

「須崎市 昔の記録」というYouTube動画を教えてもらった。昭和39年撮影だから今から60年前の竹虎の様子が映っている。当時の須崎市内を紹介する動画の中で、1分余りの短い時間だけれど、ヨーロッパへの輸出用釣り竿を製造している様子や、大正2年頃に虎竹移植をして生産を増やしてきた事などナレーションで語られている。懐かしい工場、忙しそうに働く沢山の職人さんたち、見覚えのある方もいる!60名もの方々に仕事に集まっていただいていた頃の活気が伝わってきて魅入ってしまう。

地域の皆様に頂く期待や信頼は、かつて藩政時代には「哀れむべき浦にて候」とまで言われた農作物が乏しい安和で、年間5万束もの虎竹を製造し特産品にまで成長させてきた先人に対してだ。動画では曲がりくねった未舗装の道路を、虎竹を満載にした三輪車が走って行く。あれから国道は整備され、トラックは最新型に変わったが、焼坂に見える竹林は変わらない。

竹集成材と日本唯一の虎竹の本体に、竹炭専用に改良した昔ながらの土窯で、熟練の竹炭職人が800~1000度の高温で焼き上げた最高級竹炭粒が何と2.5キロも使ったカートリッジ内蔵の空気清浄機「竹風(タケカゼ)」が雑誌monoマガジンに掲載された。

空気清浄機「竹風」は、最高級竹炭の持つ力を最大限引き出し、自然の力で空気を濾過する他にはない全く新しい循環型室内浄化器だが、ダイソンやケルチャー、パナソニックと肩をならべて掲載いただけるとは思ってもみなかった。

雑誌monoマガジンに掲載された「竹風」を少しだけ動画で説明してみた。まだまだ舌足らずなところばかりなので、少しづつ充実させていきたいのでYouTube動画を何卒よろしくお願いいたします。

対馬には随分前から関心があった。鎌倉時代に起こった元寇の舞台のひとつでもあり、海外との交易の玄関口としての街並や大きな城壁などが何かで紹介されていた。そんな歴史の島にも、やはり竹細工がある。

タカゲと呼ばれる竹籠は網代底で編まれる生活の籠だ。

対馬には孟宗竹など大型の竹林が少ないように感じた、だからなのか淡竹の他に使う竹材はマダケだと言われる。淡竹とマダケと両方を組み合わせて編むのだろうか?かなり珍しい籠だ。

職人さんの話を聞いているだけだと妙に食い違うので、実際に竹を見せてもらうと地元でマダケと呼んでいる竹は実は矢竹の事だった。

マダケ(矢竹)とニガタケがあると職人さんは言う。矢竹は稈が真っ直ぐで節が低く使いやすいけれど、ニガタケは似ているものの使いづらく、竹肌も黒ずんでくるから使用しないそうだ。

竹の名前は難しい、ニガタケとは自分たちの言うメンチクの事だと思う。しかし、日本には竹と笹が600種類もあり矢竹をニガタケと呼ぶ地域もあるし、メンチクにしてもカワタケ、シノダケなど数種類の呼び名がある。

籠の大きさや、その時々によってマダケ(矢竹)と淡竹を使い分けて編まれる籠も、強さを必要とする口巻は決まって磨きをかけた淡竹である。

昔ながらの、どこかホッとするような素朴な竹籠が編み上がった。

今年は新春3日から代官山蔦屋書店さんの「にっぽんの暮らし展 2023」に参加させてもらっていた。ご来場いただいた皆様、嬉しいお声もお送りいただいて本当にありがとうございました。お陰様で大好評だったようなので、今度は湘南T-SITE蔦屋書店さん「湘南料理道具市」でお世話になる事になった。

地元でマダケと呼ばれる矢竹と淡竹(ハチク)を使って編まれる万能籠は数量限定で今回だけの特別販売だ。野菜籠や食器を干すなど、色々と使い道のありそうな荒物ではあるものの、お求めやすい価格にしている籠なので湘南蔦屋書店さんで手にとってご確認いただきたい。このYouTube動画の熟練職人が編み上げた籠です。