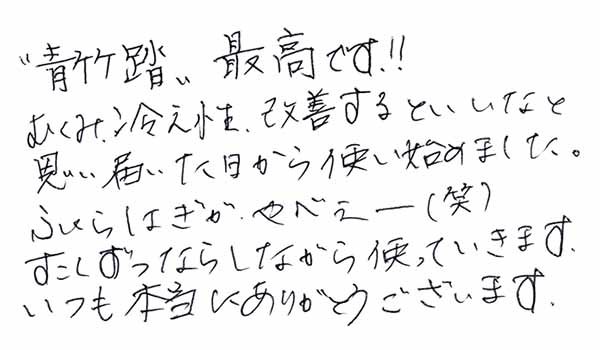

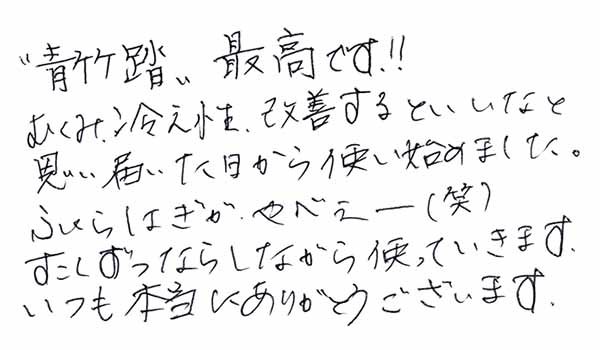

青竹踏みは、30年ブログ「竹虎四代目がゆく!」に度々登場する、日本に古くから伝わる伝統的な健康器具です。丸い竹を半割にしたシンプルな形状ながら、昔から多くの方々に親しまれてきました。足裏を刺激することで健康を保つという、先人の知恵が詰まった道具です。昨年から伐採を続けてきた孟宗竹を、乾燥させて湯抜き加工しています。実はただ竹を割っただけではなく、厳選された国産の孟宗竹を使用し、職人の手によって一本一本丁寧に仕上げられています。強度を考えて一本の青竹踏みに節を二つ入れたり、ソリや歪みで出来たガタつきの調整など、案外と手間ひまかけた製品なのです。

足裏には全身の器官とつながるツボ(反射区)が集まっていると言われており、踏むことで様々な効果が期待されています。足のむくみや疲れの軽減は、どちら様にも実感いただけるのではないかと思いますが、その他にも冷え性の改善、頻尿、さらには新陳代謝を高めてダイエットをサポートする働きなども挙げられます。

これらの効能は、東洋医学やリフレクソロジーなどの考え方をベースにしており、足裏刺激によって自律神経や血流に良い影響があることを示す研究も存在します。まだ科学的には十分に証明されているとは言えないものの、実際に青竹踏みをご愛用頂くお客様から「足の冷えが改善された」「むくみが軽くなった」「毎日踏むのが楽しみ」という青竹踏みへのお声を数多くいただいております。

毎日数分、スマホをつつきながら、電話をかけながらでも手軽に続けられるので、無理なく健康習慣として取り入れていただける青竹踏み健康法。無塗装で天然素材のぬくもりをそのまま感じられる青竹踏みで、足元から整える心地よさを是非ご自宅で体験してみてください。

今年で創業131年目となる竹虎は、社歴が長いだけあって、時おり素敵な贈り物のような「竹」が見つかる事があります。今回、社倉庫の奥から現れたのは、40数年に渡ってしまわれていた一個の竹アタッシュケース。製作されたのは、祖父の代から懇意にしている竹工芸作家・宮川弘尚先生によるもの。なので、てっきり竹虎二代目だった祖父の依頼と思い込んでいたのですが、実は三代目の父が特別にお願いして誂えた品でした。自分たちが100年にわたって守り続けている、虎竹で刻み込まれたロゴマーク見ていたら泣けてきました。

素材には、まっすぐに伸びた真竹を使用しています。と、言っても一体どこが竹なのか?と思われそうですが、細く取った竹ヒゴを丁寧に布に貼り付けて、その布を今度は正確に四角く切り取り、さらに市松模様のように縦横に並べて仕上げられているのです。おそらく当初は真っ白だった竹ヒゴは、長い時を経て、見違えるような艶やかで深みのある飴色へと経年変化していました。その美しさには思わず息をのみ、しばらく見惚れてしまうほどでした。

あまりに素晴らしい出来栄えに、さっそく何度か出張にも持って行ってみました。道行く方から「それは何でできている鞄ですか?」と尋ねられることもしばしば。考えたらそうですよね、初めてこのアタッシュケースを見て、まさか竹だとは思う方は多くありません。七変化する竹の魅力を改めて感じられる、そんな時間ともなりました。

そして、さらにこの竹アタッシュケースを進化させたいと思い、現在リニューアルを計画中です(笑)。プラスチック製の持ち手部分を、日本唯一の虎斑竹(とらふだけ)に変えて、より竹虎らしい特別な一点に仕上げようと考えています。虎竹独特の自然模様と、使い込むごとに変わっていく風合いが、また次への新しい物語を刻んでくれることを期待しています。リニューアルが完成しましたら、改めて皆様にもご覧いただければと思っております。どうぞお楽しみに!

さて、今日から新年度のスタートと言うことで、お陰様で長く続いてきた30年ブログ「竹虎四代目がゆく!」も、フレッシュな気持ちでやっていきたいと思っています!よろしくお願いいたします。まず、本日は簾(すだれ)のお話をしてみたい。

簾と聞くと、どうでしょうか軒先に吊るして使う、夏の日よけを思い浮かべる方も多いかもしれません。竹虎には、あまり他では見かけなくなった竹表皮を残した、丈夫な竹簾がありますが、実はもっとコンパクトなサイズの竹簾が、飲食業や食品加工の現場で活躍しているんです。

これらの竹簾は、職人が一本ずつ丁寧に選別した竹ヒゴを使用し、小さなサイズの竹簾も一つひとつ編み上げています。だから、別注としては驚愕(?)の、わずか10枚から別注オーダーが可能なのです!だから、飲食店さんや、量販店さん、あるいは食品加工をされる多くのプロの皆様に、お店や作業内容にぴったり合った、自分だけの使いやすいサイズが作れると喜んで頂いているのです。

たとえば、和菓子やお寿司の盛り付けの下に敷いて見た目を引き立てたり、加工食品の水切り、乾燥や冷却工程での敷き台として使われたりと、その用途はさまざま。お客様の声から生まれたサイズの中には、「こんな使い方があったのか!」と驚くような工夫もたくさんあります。

既製品ではなかなか見つからない「ちょうどいいサイズ」。けれど特注となるとロットが大きすぎて諦めていた方にも、別注竹簾はぴったり。日本の竹を使った国産で、しかも10枚からの小ロット対応だからこそ、個人経営のお店や少人数の現場にも、お気軽にご注文いただけているのです。

竹箸をはじめとして、竹製スプーンやターナーなど無塗装の竹製カトラリーへお問い合わせを頂く事がある。たびたび頂くので、そんなお声にも応えしたいと思って新たに無塗装の竹しゃもじをご用意してみた。自然素材のもつ素朴で優しい手触りが特徴の、使うたびに自然の温もりを感じられるような竹しゃもじだ。

この竹しゃもじの製作には、直径が大きくて肉厚な孟宗竹を選んで使っている。日本最大級の竹である孟宗竹だが、全ての竹が太く肉厚という訳ではない。

元は太くてもウラ(竹の先端)になるに従い細くなるから、竹の切り口をご覧いただくとお分かりのように、太さや身の厚みは、まちまちなのだ。そのために、まず適材を厳選することが重要となる。「竹材なんか、山に行けばいくらでもあるだろうに」いやいや、一昔前ならそうだったかも知れないが、竹を伐る職人が減った現在では随分と事情が変わってきた。

さらに、この竹しゃもじは炭化加工が施している。炭化加工とは、高温と圧力をかけて竹の内部まで蒸し焼き状にすることで、薬剤を使用せずに防虫・防カビ効果を高める方法だ。青々とした竹本来の色合いではなく、囲炉裏で100年以上も燻された煤竹のような、渋い茶色になっているのは、そのためだ。

持ち手部分には、竹らしく竹節が入るように製造しているけれど、材料を無駄なく活用して出来るだけ手頃な価格で提供するため、節の位置は一定にしていない。また、無塗装であるため、竹本来の甘く優しい香りが感じられる一方で、ご飯がくっつきやすいという特性もある。使用前には、しゃもじを水に濡らすことで、ご飯の付着を軽減できる。

お使いになられた後は速やかに洗い、水気を拭き取って風通しの良い場所で完全に乾燥させることが大切だ。長時間の浸け置きや、洗剤の使用、食器洗い機は避けて頂きたい、直射日光を避けて保管することで、カビの発生を防ぐことができる。

無塗装の竹しゃもじをお使いいただく事によって、日々の食卓での時間がより豊かで楽しいものになればと思う。そして、適切なお手入れを心がけることで、長く愛用することができるのだ。

スズ竹市場籠は、今もなお昔ながらの手仕事で丁寧に編まれている、日本の暮らしに根ざした道具のひとつだ。軽くて丈夫なスズ竹を用い、しっかりと編み込まれた籠は、日々の買い物や収納に最適。使い始めはシャキッとした青みがかった色合いをしているが、使い込むほどに竹の表情が変化し、落ち着いた飴色へと育っていく。その色合いの変化は、天然素材ならではのもので、時間をかけて付き合っていく楽しさがある。

実は、ボクもこのスズ竹市場籠を長年愛用している。自慢の愛用品は、少し背が低めの特注タイプ。日常づかいにちょうどよいサイズ感で、車の足元にもすっと収まり、使い勝手がとても良い。使い始めて十数年が経つその籠は、新品と見比べるとまるで別物だ。

愛犬が子供の頃に噛んでしまって傷んだ口巻部分も、手直ししてワンポイントのようになりかえって自分だけのストーリーがあり愛着が深まっている。籐の持ち手部分も、最初の明るい色合いから、手に馴染んだ深い飴色に変わり、艶も出てきた。まさに時と共に育った証。握るたびに、手仕事の温もりとともに、これまでの暮らしの記憶までもよみがえってくるようだ。

スズ竹市場籠を新しい順番に積み上げてみた(笑)。こうした天然素材の道具は、便利さや効率だけでは語れない魅力があると思う。暮らしの中で長く寄り添いながら、少しずつ変化し、自分だけの風合いになっていく。その変化を楽しみ、丁寧に使い続けることで、愛用する道具との関係もより深まっていくように感じている。

何もスズ竹市場籠に限ったことではないものの、ただの「かご」ではない。使い手の暮らしにそっと寄り添い、日々の風景に馴染んでいく相棒のような存在。まだ、手にされた事のない皆様にも、四代目の籠のように長年連れ添える籠に出会い、ひいては日本の竹文化を知って欲しいと願っている。

虎竹の里竹炭シャンプーは、石鹸シャンプーでキシミが出る事があり万人向けのシャンプーではない。ケミカルダメージや紫外線、乾燥、間違ったヘアケアなどで毛髪が傷んでいたりする方は特に最初の使い心地はよくないかも知れない。けれど、もし、髪の毛にトラブルがあり、抜け毛でお悩みの方がおられたら今回のブログは是非最後まで読んでいただきたい。

竹炭シャンプーを使って抜け毛が驚くほど抜けなくなったという感激のお声が届いている。それまで100本抜けていたのが、10本以下になり毎晩竹炭シャンプーを使い続けて1年が過ぎた頃には、抜け毛が減っただけでなく、髪がふさふさと増えたように感じると言うからボクたちのほうこそ驚いてしまう。

(ここから、お客様の声を、ほぼ原文のまま掲載)

昨年、表面上は元気にしていたのですが、身体にさまざまな不調が出て、抜け毛が異常に増えたことが一番の悩みになっていました。とにかく、毎晩排水溝が埋まるほど抜けたのです。ドライヤーを使用してまた同じくらいの量が抜けて、ハゲてしまったらどうしようかなと本気で悩んでいました。

リンス入りシャンプーがダメなのかと思い、シャンプーを色々調べていた時に、竹虎さんに竹炭シャンプーがあることに気付き、口コミに抜け毛が減りましたと記載がありましたので、購入させていただきました。第一回目から、髪の毛はほとんど抜けなくなりました。今まで100抜けていたとしたら、10以下になりました。

それから毎晩竹炭シャンプーを使用しています。抜け毛に悩んでいた頃から、一年ちょっと過ぎました。抜け毛が減っただけでなく、髪の毛がフサフサになり増えたように感じます。根本から立ち上がるようになり、一晩寝た翌朝も根本はふっくらしています。今までのシャンプーは、翌朝はもう地肌がベタついて髪の毛もしっとりしていたのですが、竹炭シャンプーはまったくそんなことはありません。

体質だと思っていたので、シャンプーでここまで変わるとは思っていなくて本当にびっくりです。ずっと大手無添加メーカーのシャンプーを使用していました。無添加だから良いとは限らないのだと勉強になりました。髪に悩んでいる全ての方へ、竹虎さんの素晴らしい商品、竹炭シャンプーがあることを知ってほしいです。そして髪の悩みから解放されて、毎日健やかに過ごしてほしいなと思います。

(ここまでお客様の声を、ほぼ原文のまま掲載)

竹炭シャンプー、竹炭リンスには、この他にも90通近いお声をいただいており皆様に公開している。毛髪に悩みがあり、関心のあられる方は下記のリンク先からご覧いただき、参考にしてみてほしいと思っている。

竹炭シャンプー・リンスのご感想

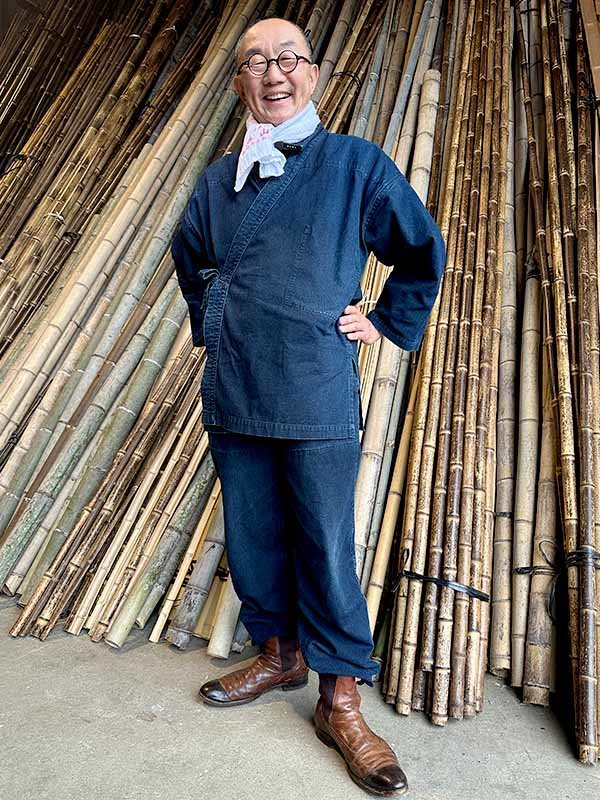

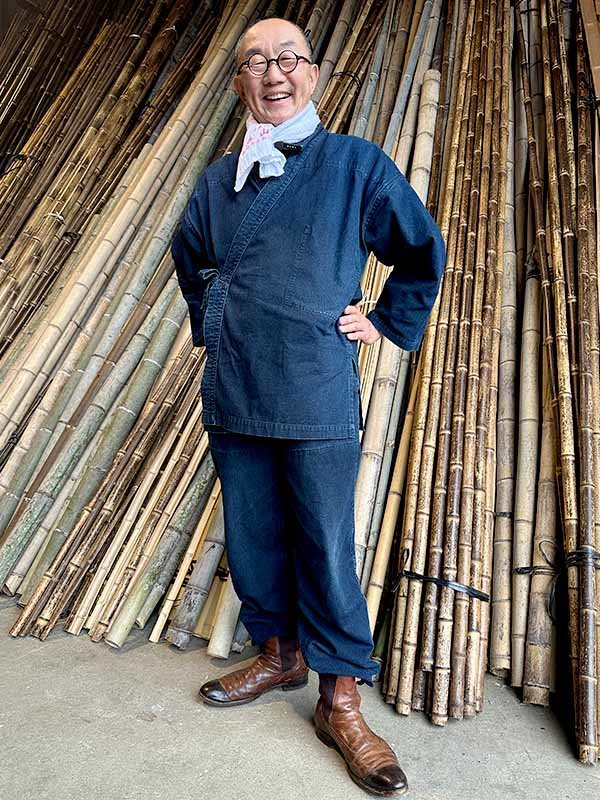

作務衣を日常的に着用しているので、「一年に365回着る」というは大袈裟でも何でもない。好きが高じて、愛用させて頂いている作務衣メーカー玄照堂さんで、竹虎オリジナルを作って販売しているくらいだ(笑)。まあ、それはさておき、今日は最近すっかり気に入っている泥染作務衣についてお話させていただく。

30数年前、初めて玄照堂さんの作務衣と出会った時の事は今でも鮮明に覚えている。江戸時代の藍染を復刻させるという熱意が込められた作務衣は、まさに職人の魂が宿る一着だった。もちろん、金額が高くなれば、それなりに天然藍染のような生地もあるのだろうが、普段の仕事着、生活着として着る、ボクのようなスタイルではコストパフォーマンスは大事だ。本当にいろいろなメーカーの作務衣を試してきて、作務衣難民と言ってもいいほどだったけれど、手の届く範囲で満足して着られる最高の作務衣が玄照堂さんだったのだ。

あれから、限定で作られる作務衣も含めて30着程度を着てきたが、今回の泥染作務衣は特にお気に入りだ。藍染と泥染を掛け合わせた独特の風合いが魅力で、時間と共に変化していく色落ちがまた格別。最初は真っ黒かった色合いが、少しづつ藍色に変わってきている。実は、泥染も今回で4着目なのだが、一番最初の泥染と大きく違うのは泥染した後の蒸し加工だそうだ。この一手間で、できあがりが驚くほど違う。手作りの生地だから、その都度微妙な異なりがあって、今回ようさく最良の一着に出会えた。

色落ちとは、単なる劣化ではない。むしろ、それを楽しむことこそが、本当の作務衣の醍醐味だ。藍染は、水洗いで色落ちするけれど、それだけではない、空気で色落ちするのをご存じだろうか?この話を伺ってから、生地の表とウラの色合いがあまりに濃淡あるのが納得した。

最初の鮮やかさから、着るたびに少しずつ変わっていき、日々の動作の積み重ねが、作務衣に自分だけの風合いを刻んでいく。この泥染め作務衣の魅力については、YouTube動画でもお話しています。ぜひそちらもご覧ください。また、時間をおいて、この泥染はご紹介したいです。

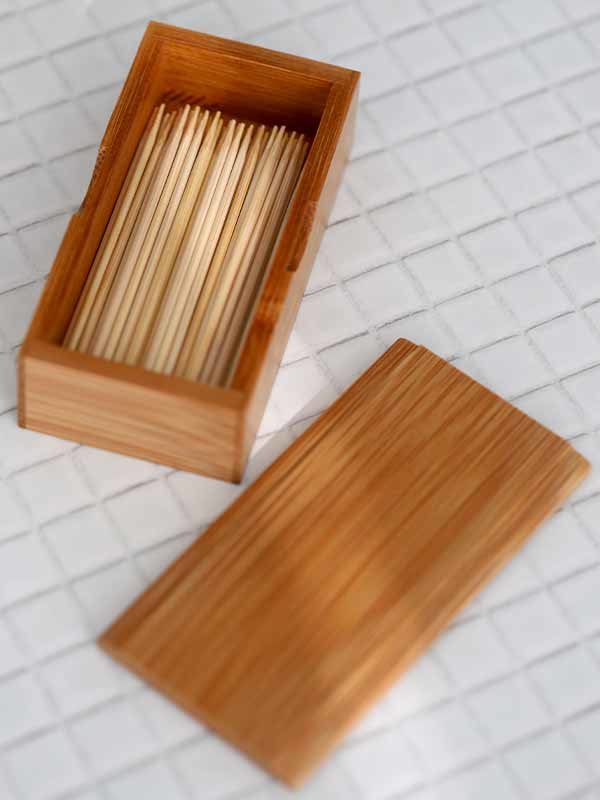

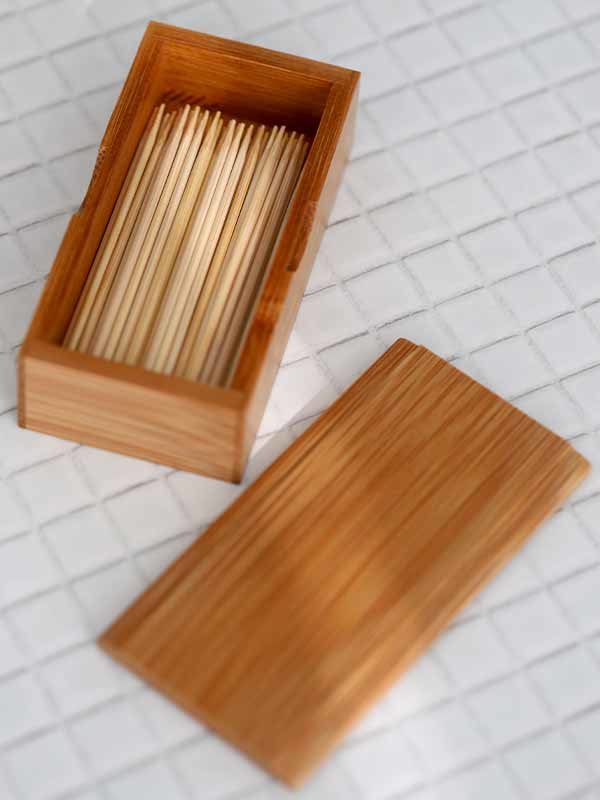

かつては、どこのご家庭の食卓にもあって、すっかり日常に溶け込んでいた、日本の竹を使って製造する竹楊枝が、再び注目されている。お店に行けば、数多くの安価な輸入品が並び、手軽に購入できるものも多いが、国産の竹楊枝には、それらとは一線を画す品質の高さがある。

竹は日本の自然に根ざした素材であり、自分たちの伝統や文化、思想に多大な影響を与えてきた。長年の伝統を背景にして作られた竹製品には、使い心地や耐久性、さらには見た目の美しさにおいて、他にはない魅力がある。竹楊枝のような小さな製品であっても、それは一本一本丁寧に作られ、丈夫でありながらも手に馴染み、安心して使い続けられる事を大切に作られている。

当時の竹楊枝より1.5センチ長くして8センチサイズに改良して、お年寄りでも持ちやすく使いよくなった。この辺りのの工夫も、輸入品にはない確かな仕上げや日本らしい細やかな配慮が、国産竹楊枝の大きな特徴となっている。

特に、今回ボクが強調したいのは国産竹楊枝の驚くほどの強度の高さだ。YouTube動画では、木製の楊枝の先端がつぶれて使えなくなるのに対して、国産品はしっかりとした強度を保ち、先端がつぶれることなく竹の特性が活かされているのがよく分かる。

安価な製品が簡単に手に入る時代、情報も沢山あふれていて、もしかしたら何を選ばれたら良いのか?迷っておられる方々もいるのではないだうか?そんな皆様に、自分たちの竹への知見が少しでもお役にたてるのなら嬉しい。たとえば、この国産竹楊枝入れのように本当に良いものをオススメしたいと思う。

まずは、ぜひ一度、国産竹楊枝を試してみて、その強さや使いやすさを実感して頂きたい。品質の良さが分かる人には、その違いがしっかり伝わるはずだ。竹楊枝が、ただの便利な道具ではなく、日常の中にある「竹林」を感じさせてくれる一品だと言えば大袈裟だが、日本製ならではの一味違う、竹の持つ自然の力を思い出させてくれると確信している。

以前も一度ご紹介した佐賀の鍋島焼だが、江戸時代に鍋島藩の御用窯として栄えた高級磁器で、細やかな絵付けや端正な造形が特徴だ。窯の歴史や製法について興味深い話を伺って美しい絵柄に魅了されけれど、ふと、ボクが目を引かれたのは、六ツ目編みを模した焼き物の皿だった。

その皿は、竹細工「一閑張り(いっかんばり)」の盛り皿が元のデザインになっている。一閑張りとは、竹や木の素地に和紙を張り、その上から漆や柿渋を塗って仕上げる伝統工芸の技法だ。しかし、今回見た皿は竹ではなく、まぎれもなく焼き物。まるで竹編みの質感をそのまま陶器に写し取ったかのような綺麗な仕上がりだった。

実は、六ツ目編みなどの籠目には魔除けの意味合いがあるのをご存じだろうか?編み目の連なりが無数の目に見えることから、邪気を祓う力があると考えられてきたのだ。昔の人々が、単なる実用性だけでなく、安らかな暮らしを祈るお守りのような意味を込めて、六ツ目編みを取り入れていた事がうかがえる。

六ツ目編みは、竹編みの中でも基本的な技術のひとつ。なので、農家さんの古い納屋をのぞけば、ひとつやふたつは六ツ目編みの籠が見つかるものだ。通気性がよく、丈夫で農作物の収穫や保管に最適だったため、長い間多くの家庭で重宝されてきた。竹虎でも、六ツ目編みの技術を生かした製品は多い。例えば虎竹六ツ目ランドリーバスケットは、軽さと耐久性を兼ね備えた実用的なアイテムだ。かつて魔除けとしての意味を持っていた竹編みが、現代では自然で温かみのあるインテリアとして活かされているとは面白い。

鍋島焼の窯元で出会った六ツ目編みの皿をきっかけに、改めて竹編みの伝統とその奥深い意味を見直すことができた。竹細工と陶器、一見異なる分野に見えるものの、伝統の技と暮らしを守る知恵という共通点を持っているのかもしれない。時代を超えて受け継がれる技術や形状は、今の暮らしの中にも確かに根付いているのだと実感している。

寿司職人であり須崎市観光大使でもあるデイビッド(David Bouhadana)さんが、ニューヨークに茶室を持つという親日家Stephen Globusさんと共に竹虎を訪れてくれた。茶道と竹は深いつながりがあるので、日本唯一の虎竹や竹加工、竹細工について色々とお話させていただいた。

スティーブンさんはトレードマークのように帽子がよく似合っている。カジュアルな時と、正式な装いの時の二つの帽子を使い別けておられるそうだった。ボクも、夏の日差しの強い日には竹編みの帽子をかぶることがあるので、竹帽子の話になった。竹を使った帽子ができないかと尋ねていただいたが、なかなか良い返事は難しい。人の頭の形も大きさも、それぞれ違うため、布や革あるいは植物なら葉の繊維のような柔らかな素材で作られないと快適に使用できない。竹の場合は、かなり細く取ったヒゴでも、やはり硬さがあり、形を維持しやすい反面フィット感を出すのが難しい。

これまでに、自分の頭のサイズに合わせて何度も作り直し、10個もの竹の帽子を試作してもらってきた。しかし、それでもまだ満足のいくものはできていない。一日中被っていると、竹ヒゴの当たる一部分が痛くなったりしてしまう。

もちろん、竹の帽子には大きな可能性があると感じている。竹は軽量で通気性がよく、夏に最適な素材だ。さらに、環境に優しく、持続可能な資源でもあるので、お求めになられたい方も多いに違いない。

だけど、やはり帽子は、まだまだ検討の余地がある。竹の網代笠や、流鏑馬笠などのように素材の特性を活かしつつ、より快適で実用的な竹の帽子には時間がかかりそうだ。

温めているアイデアはある(笑)。ただし、実現はいつになるだろうか。竹細工の世界は奥深く、ひとつの製品を完成させるには時間と工夫が必要だ。スティーブンさんのように日本通で、竹の事も良く知っておられる方にお気に召していただける帽子ができれば最高だろう。まずは、一番のユーザーであるボク自身が快適に使える竹帽子を作ってみたい。